قراءة في مسيرة الفنان فريد بوزيدي: قصة فنان آمن بأن الفن حياة تُعاش بجرأة وفضول لا ينتهيان، غير مستسلم لنمط واحد

وُلد الفنان فريد بوزيدي في الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين الأول عام1962، في زمن كانت فيه المدينة تنبض بإيقاع هادئ، منذ طفولته المبكرة، بدا واضحًا أنّ هذا الطفل يحمل في داخله حسًّا فنيًا مختلفًا؛ فقد بدأت شرارة موهبته الأولى وهو لا يزال تلميذًا صغيرًا في المدرسة الابتدائية، وسط الساحة التي كانت تحتضن احتفالات نهاية السنة، وبين الفصول التي تتزيّن بصور الملوك والأعلام، كان فريد يجد نفسه مشدودًا إلى كل ما يتعلّق بالموسيقى، كان مهووسًا بالأغاني العصرية التي كانت رائجة آنذاك، يردّدها بصوت خافت وهو في طريقه إلى المدرسة، ويصغي إليها كمن يحاول التقاط سرّ خفيّ يسكن بين نغماتها، لم يكن يُفوّت أي نشاط فنّي تنظمه المؤسسة التعليمية، سواء تعلّق الأمر باحتفالات عيد العرش أو عيد الاستقلال أو غيرهما من محطات الذاكرة الوطنية، كان حضوره في تلك الأنشطة لافتًا؛ فبين الأطفال الذين يصعدون المنصّة بتردّد أو ارتباك، كان فريد يسطع ببساطة وثقة، كأنّه خُلق ليكون هناك، تحت الضوء، وأمام الجمهور، ومع مرور الوقت، صار الأساتذة يلاحظون في أدائه ما هو أكثر من مجرد هواية طفولية، فشجعوه على تطوير موهبته، وهو ما فتح أمامه الباب لخطوة ستغيّر مساره بالكامل، قادته رغبته المتزايدة في الفهم والتعلّم إلى معهد الموسيقى الذي كان قائمًا آنذاك في ساحة “لافياط” بفاس، حيث يوجد اليوم المركز الجهوي للاستثمار، كان ذلك المكان بمثابة عالم جديد بالنسبة إليه، عالم يتشكل من نوتات وصوتيات وتمارين يومية وصبر طويل، بدأ يتعلّم الصولفيج، واكتشف جماليات الموسيقى الأندلسية، وتعرّف على أسرار الإيقاعات والطبوع، ومع مرور الأيام، أصبح يعود إلى المنزل متأبطًا دفاتره الموسيقية، يمارس التمارين بإصرار من يطمح لامتلاك لغة أخرى، لغة النغم، لم يكتفِ بالدروس النظرية، بل انجذب بشكل خاص إلى آلة العود، تلك الآلة التي كانت تشبه في نظره بوابة صغيرة نحو عوالم واسعة من التعبير، تعلّم العزف عليها برفقة بعض أصدقائه في المعهد، وكانوا يجتمعون ساعات طويلة، يتبادلون تقنيات العزف، ويقلّدون مقاطع موسيقية لمطربيهم المفضلين، شيئًا فشيئًا، بدأت الموسيقى تتحوّل من مجرد هواية إلى شغف عميق يسكن وجدانه ويغذّي خياله، وفي عام 1979، حدث اللقاء الذي سيغيّر وجهة حياته الفنية بشكل جذري، ففي أحد أيام الخريف، تعرّف فريد إلى الفنان الراحل إدريس المعنوي، رجل كان يشعّ هدوءًا وأناقة؛ مظهره المرتّب، وابتسامته الدائمة، وطريقته الراقية في التدخين، كل ذلك منحه حضورًا فريدًا لا يُنسى، كان المعنوي يبحث آنذاك عن مجموعة من الشباب لتأطيرهم مسرحيًا بغرض إعادة عرض مسرحية كان يعمل على إحيائها، ولأن الحدس غالبًا ما يسبق الطريق، شعر أنّ فريد يمتلك من الحضور ما يكفي ليكون جزءًا من هذا المشروع، حين طرح عليه الفكرة، لم يتردد فريد لحظة واحدة، وافق بحماس نابع من روح تبحث دائمًا عن تجارب جديدة، فجدّد له المعنوي الموعد الأول للتكوين المسرحي. من تلك الجلسة الأولى، سيكتشف فريد عالمًا آخر، عالمًا مختلفًا تمامًا عن الموسيقى، لكنه لا يقل عنها سحرًا ولا عمقًا. كان المسرح بمثابة نافذة تطل على الحياة من زاوية أكثر شمولية، زاوية تتطلب حيوية الجسد، وصدق الإحساس، ومرونة الخيال، ومن هنا، بدأ المسار الذي سيقوده إلى خشبات المسرح، وإلى عوالم لم يكن يتوقّع أن ينتمي إليها يومًا. كانت تلك اللحظة بداية الرحلة الحقيقية، رحلة الفنان الذي سيجمع لاحقًا بين الموسيقى والمسرح، ويحوّل شغفه الأول إلى مسار حياة.

بعد التحاق فريد بوزيدي بالراحل إدريس المعنوي، وجد نفسه داخل تجربة مسرحية ستترك بصمتها العميقة في مساره الفني، كانت أولى أعماله معه مسرحية “صداق عاقصة“، التي جرت تداريبها في فضاء المعرض “لافوار” المقابل لحديقة المغرب العربي بالمدينة الجديدة بفاس، في المكان الذي يحتضن اليوم مسجد الإمام مالك (التاجموعتي) ويمتد ليشمل جزءًا من المركب الثقافي الحرية، كان ذلك الفضاء المفتوح، بصخبه وتعدد روّاده، يشكّل خلفية نابضة للحظات تكوين فريد المسرحية الأولى، حيث امتزجت أصوات المدينة بإيقاع الحوار والتدريب والبحث عن الإيقاع الصحيح لكل مشهد، ورغم أنّ الموسيقى كانت عشقه الأول، فإن دخوله عالم المسرح عبر هذه المسرحية كان أشبه باكتشاف منطقة مجهولة داخل ذاته، لمس في الأداء الجماعي طاقة مختلفة، وفي بناء الشخصيات متعة أخرى تحفّز الخيال وتوقظ الإبداع، ومع مرور التداريب واطلاعه على تقنيات الفن الرابع، صار المسرح بالنسبة إليه تحديًا حقيقيًا؛ تحديًا يختبر قدراته على التقمّص والتفاعل والوجود فوق الخشبة، حيث شاركت المسرحية في الإقصائيات الإقليمية لمسرح الهواة، وكان الفريق يعلّق آمالًا واسعة على إمكانية التأهل إلى مهرجان المسرح الوطني للهواة الذي احتضنته مدينة تطوان آنذاك، لكن العمل لم يحصل على ما يكفي من النقاط لبلوغ تلك المرحلة، وهو ما شكّل خيبة عابرة، لكنها لم تفتّ في عزيمة فريد، بل زادته إصرارًا على تعلّم المزيد وفهم أسرار اللعبة المسرحية، وخلال هذه التجربة، انفتحت أمامه أبواب جديدة للتعرّف على وجوه مسرحية بارزة من فاس، مثل محمد المريني، ومحمد الكغاط، والحسين المريني—رحمهم الله، إلى جانب حسن العلوي ومحمد عادل، كان الوسط المسرحي في تلك الفترة ينبض بالحيوية، والمسرحيون يتخذون من مقهى “لاكلوش”، المقابلة للإذاعة الجهوية لفاس، ملتقى يوميًا لتبادل النقاشات والأفكار، ولصقل الأحلام الصغيرة التي تتحوّل فوق الركح إلى أعمال فنية كاملة، ظل فريد وفيًّا للمسرح وللمعنوي، واستمر عملهما المشترك عبر جمعية نادي الفنون التي كان المرحوم يترأسها إلى جانب نخبة من الطلبة الجامعيين الذين جمعهم الشغف ذاته، مثل عبد الحق كولي، والزيتوني، وخالد الوزاني، ومع كل عمل جديد، كان فريد يخطو خطوة إضافية نحو رسوخ هويته الفنية، جامعًا بين جذوة الموسيقى ورحابة المسرح في مسار واحد يتشكّل بتؤدة، لكنه يتجه بثقة نحو النضج والاكتشاف.

ما إن أسدل الستار على مرحلة “لافوار” وما حملته من صخب المعرض وتوهّج الخشبة، حتى وجد فريد نفسه مندفعًا نحو مغامرات مسرحية جديدة، لا تقل حماسة عن سابقتها، كان يشعر أن التجربة السابقة لم تكن سوى عتبة أولى في مسار سيقوده إلى عوالم أكثر اتساعًا وإلهامًا. وهكذا بدأ الاشتغال على نصوص أخرى، كان أولها مسرحية “دعونا نمثل” للكاتب بوعلي، التي شكّلت منعطفًا حقيقيًا في عمل المجموعة. ولأن العشق المسرحي لا يعترف بمكان ثابت، فقد توزّعت تدريباتهم بين دار الشباب الملاح، وفضاءات المركز الأمريكي، وأحيانًا في تلك الكنيسة القديمة الواقعة في شارع السلاوي؛ أماكن مختلفة لكن يجمعها شغف واحد بالركح وما يتيحه من احتمالات، ثم انخرطت الفرقة في مشروع مسرحي آخر هو “قطرات” للكاتب حميد داداس، تحت إدارة المخرج الراحل إدريس المعنوي، ذلك الرجل الذي كان يؤمن بأن المسرح فعل حياة قبل أن يكون فعل خشبة، وكانت هذه التجربة مقرونة بانتقالهم إلى فضاء جديد هو دار الشباب القدس، التي افتُتحت عام 1981 في المدينة الجديدة فاس، لتكون أول دار للشباب في المنطقة، وكان مديرها آنذاك المرحوم الحسين المريني، الرجل الذي فتح أبواب المؤسسة للمسرحيين، معتبرًا إياهم القلب النابض للحركة الثقافية الوليدة في المدينة، وتواصلت مسيرة فريد بمسرحية “منديل الأمان” للكاتب عبد الكريم برشيد، بإخراج جديد لإدريس المعنوي، وقد مثّلت هذه المسرحية مفتاحًا للمشاركة في ملتقى التضامن المسرحي الذي كان يشرف عليه الراحل محمد المريني، في تلك الفترة، كانت مدينة فاس تعيش نهضة ثقافية نادرة المثال؛ فقد تحوّلت إلى نقطة التقاء لكل الفرق المسرحية المحلية، وتجوّل الفن فيها كما يتجوّل الضوء في مدينة تعرف جيدًا كيف تلد شاعريتها من التاريخ والحجر، كان الملتقى فرصة حقيقية لاكتشاف أصوات تمثيلية لامعة، من بينها محمد اسميد، حميد عمور، أحمد البوراشدي، إدريس الفيلالي (المعروف بـ”الشوكة”)، حميد داداس، ورشيدامتول، وجميعهم كوّنوا، مع فريد والمجموعة، ملامح جيل مسرحي جديد، ينسج تجاربه من الاحتكاك المباشر والتعلّم الجماعي والنقاشات التي لا تنتهي.

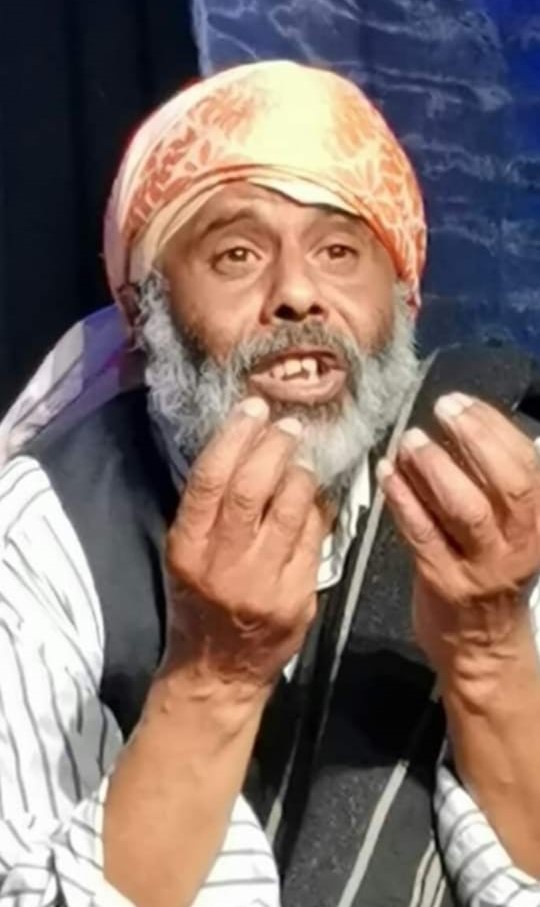

وفي قلب تلك الحقبة، كانت مقهى “لاكوميدي” بمثابة بيتٍ ثانٍ للمسرحيين؛ يجتمعون فيها كعائلة واحدة، يراجعون النصوص، ويتجادلون حول الإخراج، ويتقاسمون الأحلام التي تتجاوز ضيق اليومي نحو رحابة الإبداع. ومن بين تلك اللقاءات المتوهّجة ولدت فكرة تقديم ملحمة “نداء المسيرة”، وهي ملحمة وطنية من تأليف إدريس المعنوي، أتت لتجسد لحظة تلاحم بين الفن وروح الوطن، ولتختزل مسارًا كاملاً من البحث والتجريب والولاء للمسرح باعتباره رسالة وضرورة، هكذا، من “لافوار” إلى “نداء المسيرة”، كان فريد ورفاقه يعيدون تشكيل المشهد المسرحي الفاسي، خطوة بخطوة، وحلمًا بعد آخر؛ ينسجون حكايتهم داخل مدينة كانت تعرف، في ذلك الزمن، كيف تصنع من المسرح مرآة لروحها وامتدادًا لنبضها الحي. بعد فترة قصيرة، أخذ فريد يبتعد تدريجيًا عن الموسيقى، كأن شيئًا في داخله كان يدفعه نحو فضاء آخر طالما سحره، فضاء المسرح، فقد كان يشعر بأن الخشبة تمنحه ما لا تمنحه أي آلة موسيقية، وأن صوته الجسدي والروحي يجد هناك، بين الأضواء والظلال، مداه الأصيل، ومع توقّف المرحوم إدريس المعناوي عن العمل المسرحي وانتقاله إلى مدينة القنيطرة بسبب ظروفه الخاصة، وجد فريد نفسه أمام سؤال جديد، كيف يواصل الطريق؟ وإلى أي فرقة يمكن أن ينتمي ليصقل موهبته ويطوّر أدواته؟، في تلك اللحظة، كان دعم والديّ فريد عاملاً حاسمًا، فقد شاهَداه ذات أمسية وهو يعتلي خشبة سينما أركونسييل بفاس يؤدي دوره بثقة وشغف، فانبهرَا بما رآه، لم تكن هناك معارضة أو تحفظ، ولكن على العكس، أحاطاه بتشجيع نادر، مما زاد من إصراره وأوقد فيه الرغبة في البحث عن فرقة مسرحية تحتضن خطواته الأولى في هذا العالم. كان يشعر أن المسرح صار جزءًا من مصيره، وأن عليه أن يطرق الأبواب مهما بدت مغلقة. وبالفعل، لم يمض وقت طويل حتى تلقّى عرضًا من الفنان عبد الله الدوردي للالتحاق بفرقة “المسرح الساحر” بدار الشباب البطحاء، كانت الدعوة بمثابة اعتراف بموهبته الناشئة، ونافذة جديدة يرى منها المستقبل أكثر وضوحًا، انضمّ إلى الفرقة وبدأ يشارك في التداريب بحماسة المتعطّش للفن، وهناك انفتح أمامه عالم جديد من الانضباط المسرحي والبحث الجمالي. كان أول عمل يشارِك فيه مسرحية “المجاديب”، وهي نص للمرحوم محمد الدوردي، تولّى إخراجها الفنان عبد الله الدوردي. في هذا العرض، اختير لفريد أن يجسد دور أحد “المجاديب”، وهو دور تطلّب منه قدرة على التقمّص وعلى فهم ذلك العمق النفسي والروحاني الذي يحمله النص. لم يكن الأمر سهلاً، لكنه كان من نوع التحديات التي تصنع الفنان، وظلّ كل ذلك ضمن إطار مسرح الهواة، ذلك الفضاء الذي يختبر فيه المبدع حقيقة شغفه قبل أن يتفرغ للاحتراف. ومع ذلك، فقد كانت هذه التجربة بمثابة حجر الأساس لمساره المسرحي؛ منها تعلّم الانضباط، وذاق متعة التحوّل فوق الخشبة، وتعرّف على قوة الجماعة المسرحية حين تلتئم حول عمل واحد، وهكذا بدأ فريد يشق طريقه، بخطى ثابتة وإصرار صادق، نحو عالم جعل من الخشبة له وطنًا ومن الفن قدرًا لا رجعة فيه.

في سنة 1985، خطا فريد خطوة حاسمة في مسيرته المسرحية بانضمامه إلى جمعية هواة المسرح الوطني، التي كان يشرف عليها الراحل محمد الكغاط، أحد أبرز أعلام المسرح المغربي، كان دخول هذا الفضاء الفني بمثابة عبور نحو مستوى جديد من الاحتراف والانضباط، إذ كان العمل مع الكغاط تحديًا حقيقيًا لأي ممثل، لما يتطلبه من جهد مضاعف واشتغال دقيق على تفاصيل الأداء، منذ الأيام الأولى، شعر فريد بثقل المسؤولية، فالكغاط لم يكن يقبل بأنصاف الحلول، ولم يكن يراهن إلا على الممثل القادر على تحويل موهبته إلى لغة حيّة فوق الخشبة. كان يؤمن بأن جوهر المسرح يكمن في قدرة الممثل على بناء لحظته الإبداعية الصادقة، لا في الاعتماد على الزخرفة أو المؤثرات. لذلك وجد فريد نفسه أمام ورش فني قاسٍ، لكنه غني بالتجارب التي تصنع الفرق، كانت أول تجربة له مع الكغاط في مسرحية “بشّار الخير”، حيث أسند إليه دور الرسّام، ورغم رهبة الوقوف لأول مرة أمام مخرج من حجم محمد الكغاط، فقد تمكن فريد من أداء الدور بتميز لفت انتباهه، ولم يتأخر الكغاط في الإشادة بموهبته، خصوصًا بقدرته على إتقان العربية الفصحى وتوظيفها بسلاسة فوق الخشبة. كان هذا التقدير بمثابة شهادة ميلاد جديدة لمسار فريد الفني، وسببًا مباشرًا لتشبث الكغاط به في أعماله اللاحقة، امتدت هذه المرحلة الخصبة من 1985 إلى 1989، حيث رافق فريد الكغاط في مجموعة من الأعمال المسرحية التي أصبحت لاحقًا علامات في ذاكرة المسرح المغربي. من بين هذه الأعمال: “المنزلة بين الهزيمتين”، “,المرتجلة الجديدة”، و”مرتجلة فاس”، و”ذكريات من المستقبل”، وكلها من تأليف وإخراج محمد الكغاط، كانت هذه المسرحيات فضاءات تجريبية وجمالية متقدمة، فتحت أمام فريد أبوابًا واسعة لفهم المسرح بوصفه فعلًا فكريًا وجماليًا في آن واحد، ولم تكن التجربة مجرد مشاركة عابرة في عروض، وإنما كانت مدرسة حقيقية صقلت شخصية فريد كممثل، وعمّقت وعيه بدوره فوق الخشبة. فمن خلال الاحتكاك اليومي بالكغاط، اكتسب فريد أدوات جديدة: الانضباط، البحث الداخلي، ضبط الإيقاع، الإصغاء للجماعة، وصياغة اللحظة المسرحية بحسّ وجداني وفكري في آن واحد، لقد خرج فريد من تجربة الكغاط أكثر نضجًا وثقة. فقد جعلته تلك السنوات يشعر بوجوده الحقيقي كممثل، بعد أن راكم رصيدًا مهمًا من الخبرة، وأسّس قاعدة فنية صلبة سترافقه في مساره لسنوات طويلة.

شهد مطلع الألفية الثانية منعطفًا حاسمًا في المسار الفني لفريد، منعطفًا يشبه تلك اللحظات الفارقة التي ينفتح فيها الباب فجأة أمام الموهبة، فتجد نفسها مدفوعة إلى فضاء جديد لم تكن تخطو إليه إلا في الأحلام، كان ذلك سنة 2000، حين ولج عالم الاحتراف لأول مرة مشاركًا في العمل المسرحي “فلان الفلاني فلتان من تأيلف وإخراج المرحوم محمد الكغاط”، وهو عمل سيظل حاضرًا في ذاكرته بوصفه الخطوة الأولى خارج أسوار الهواية نحو فضاء الاحتراف الرحب. غير أنّ هذا العام، الذي بدا في ظاهره سنة ميلاد فني جديد، كان أيضًا عامًا للفقد الثقيل، إذ رحل عن الدنيا الدكتور محمد الكغاط، الرجل الذي ترك أثرًا لا يُمحى في وجدان فريد كما في ذاكرة المسرح المغربي بأكمله، كان الكغاط أكثر من أستاذ، كان مرشدًا وصوتًا عميقًا يوقظ في نفوس طلبته رغبة المعرفة وحرارة الشغف، جمع بين صرامة الأكاديمي ورحابة الإنسان، وبين شغف المسرحي وفضول الباحث الدائم. وقد وجد فيه فريد ضالته في الكغاط، معلّمًا لا يكتفي بإعطاء الدروس، وإنما ينسج حول طلبته مناخًا تربويًا يحرّر الإبداع، ويمنحهم ما يشبه العائلة الثانية، كان الكغاط يميل إلى بناء مجموعات مسرحية فريدة في تركيبتها؛ يمزج بين الطلاب الجامعيين وروّاد المسرح الفاسي المتمرسين، ليخلق بذلك توليفة نادرة تجمع جرأة الشباب وخبرة الكبار، وفي هذا المناخ الغني، شارك فريد في ثلاث دورات من المسرح الجامعي، إلى جانب كوكبة من الأسماء التي ستصبح لاحقًا علامات في الساحة المسرحية، محمد السقاط، حميد عمور، إدريس العطار، يوسف السقاط، وحميد بوعيون وغيرهم، كانوا أشبه بخلايا مسرحية نابضة، تتقدم بثقة صوب تجربة جماعية تشكّلت من الصداقة والتعلّم والبحث المستمر. ومن بين هذه المجموعة المتوهجة شقّ فريد طريقه، مستفيدًا من كل لحظة، وكل تمرين، وكل كلمة كان ينطق بها الكغاط، الذي بدا وكأنه ينحت في طلابه معنى المسرح قبل أن ينحت فيهم تقنياته، غير أن الرحيل المفاجئ للدكتور الكغاط وضع حدًا لتلك المرحلة الزاخرة، شعر فريد، كما شعر رفاقه، بأن الضوء الذي كان يقود خطواتهم قد انطفأ فجأة، وأن الفصل الأجمل في تجربته المسرحية الأولى قد ختم صفحاته. ومع ذلك، لم يكن أمامه سوى المضيّ قدمًا، فالمسرح، كما كان يردّد الكغاط، لا يحتمل التوقف، بل يفرض أن يواصل المرء سيره في التجريب والنبش والكشف حتى وإن غاب المرشد، لم يطل بحث فريد طويلًا. ففي سنة 2001 تلقّى دعوة من حسن العلوي مراني للانضمام إلى نادي المرآة، كان العرض الأول الذي طُرح عليه غريبًا بالنسبة له، وهو العمل كتقني في مسرحية “حمار الليل ” للكاتب الاحتفالي عبد الكريم برشيد، وإخراج مراني، لم يكن فريد مرتاحًا لهذا الاقتراح؛ فهو في المقام الأول ممثل، لا يرى نفسه خلف الكواليس ولا بين الأسلاك الكهربائية، ولكن صهوة الخشبة، حيث يتنفس ويتفاعل ويصدح صوته بالوجود، غير الظروف الصعبة كانت أقوى من رغباته، فاضطر إلى القبول، معتبرًا أن البقاء قريبًا من المسرح، ولو من خلف الستار، أرحم بكثير من الانقطاع التام.

ومع مرور الوقت، جاء تعويض القدَر، فقد أتاح له عرض “بغداديات” العودة إلى مكانه الطبيعي، فوق الركح، ممثلًا لا تقنيًا، شارك هذه المرة إلى جانب نخبة من الممثلين الذين كان يكنّ لهم إعجابًا كبيرًا، عبد الحق الزروالي، عبد المجيد فنيش، إبراهيم الدمناتي، يونس الوليدي وغيرهم، وكان اللقاء بالزروالي بالذات حدثًا خاصًا لفريد؛ إذ لطالما أبهره أداء هذا الفنان الذي يجمع بين الحضور الكاريزمي والعمق التقني، والكتابة العميق والتمثيل البراع، وها هو الآن يقف بجانبه في التجربة نفسها، يتنفس معه هواء الركح ذاته، ويتعلم من قرب ما كان يتأمله من بعيد. منذ تلك اللحظة، توثّقت علاقة فريد الفنية مع العلوي مراني، والتي امتدت عبر سلسلة من الأعمال المحترفة، “ملك الذهب”، و”أساطير معاصرة”، و”رحلة الخلاص”، “والمهاجرون”، و”تمارين في التسامح”. وقد شكّلت هذه الأعمال نقطة تحول حقيقية في حياته، إذ نقلته من المسرح المحلي في فاس إلى فضاء الاحتراف الوطني، ثم إلى محطات دولية، صار يتقاضى مستحقاته عبر عقود قانونية، ويتنقل بين المسارح من طنجة شمالًا إلى الكويرة جنوبًا، ويكسب تدريجيًا ثقة المخرجين الذين وجدوا فيه ممثلًا منضبطًا، واسع الحضور، قادرًا على التشخيص المتعدد، وعلى التجاوب السريع مع متطلبات النص والسينوغرافيا. هذا الاعتراف المهني مهّد له الطريق نحو الانخراط في النقابة المغربية لمحترفي المسرح، التي ستصبح لاحقًا النقابة المغربية لمهن الفنون الدرامية، كما حصل على بطاقة الفنان من وزارة الثقافة، وهي شهادة رسمية بمكانته داخل الوسط المسرحي، واعتراف بأنه لم يعد مجرد هاوٍ صاعد، بل محترف حقيقي له موقعه وصوته وحضوره، وكما يحدث في عوالم الإبداع، لا شيء يدوم دون أن يطالب صاحبه بالبحث عن مزيد من الحرية. فقد بدأ فريد يشعر بأن العلوي يحصره تدريجيًا في المهام التقنية، ويبعده عن التمثيل شيئًا فشيئًا، كأنما يُدخله في نفق ضيق لا يرى فيه نفسه. كان ذلك بالنسبة إليه أشبه بـ “الموت البطيء”، موت لطموح فنان يرى في التجمّد خيانة لموهبته، وفي التكرار طعنة لرغبته في النمو. لم يتردد فريد طويلًا، اتخذ قراره بشجاعة، المغادرة. وهو قرار لا يتخذه إلا من أدرك طريقه بوضوح، ومن كان مستعدًا للتخلي عن الاستقرار المؤقت من أجل البحث عن مستقبل أرحب. خرج فريد من نادي المرآة كما يخرج الطائر من قفص مفتوح، وهو يحدوه يقين داخلي بأن رحابة السماء تستحق المغامرة. ثم بدأ رحلة جديدة، رحلة البحث عن فرقة تمنحه ما يحتاجه من حرية ومساحة للإبداع، وبعد سنوات من التجوال بين المشاريع، وجد ضالته سنة 2010 حين التحق بجمعية الجدار الرابع تحت رئاسة الفنان عبد الرحمن الإدريسي، كانت تلك الخطوة بمثابة بداية فصل جديد في تجربته، فصل يتقاطع فيه ما اكتسبه من خبرة بما يحمله من طموح، وينفتح فيه الأفق على مرحلة أكثر نضجًا ووضوحًا في مساره الفني، وهناك شارك في مسرحية “الرواسي” من تأليف سعد الله عبد المجيد وإخراج حميد الرضواني. كانت الفرقة تضم نخبة من الممثلين الذين أضفوا على العمل حيوية خاصة، من بينهم: المرحوم عبد النبي مصواب، محمد عزام، جواد النخيلي، وقد استفاد فريد من هذه التجربة الغنية، خاصة أنها جاءت ضمن عمل مدعّم من وزارة الثقافة، مما منحها إمكانيات أفضل، تلتها مسرحية “المرساوية” للكاتب نفسه وإخراج الرضواني أيضًا، وهناك وجد فريد انسجامًا كبيرًا مع مجموعة من الممثلين مثل الخمار المريني، شامة مراني، حسن إسماعيلي علوي. ظلّ اشتغاله مع الجدار الرابع مستمرًا حتى أواخر 2011، قبل أن يغادرها ليؤسس صحبة عدد من رفاقه فرقة محترف فاس لفنون العرض، مع حميد الرضواني، شامة لمراني، الخمار المريني، حسن إسماعيلي العلوي، عادل بنكرينة.

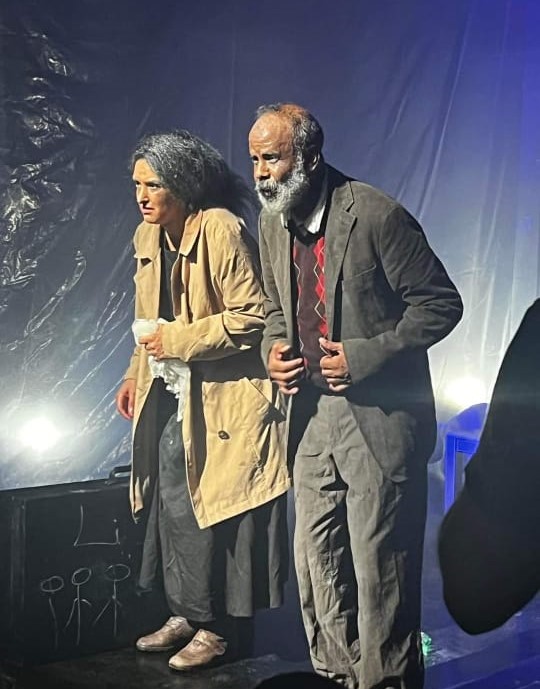

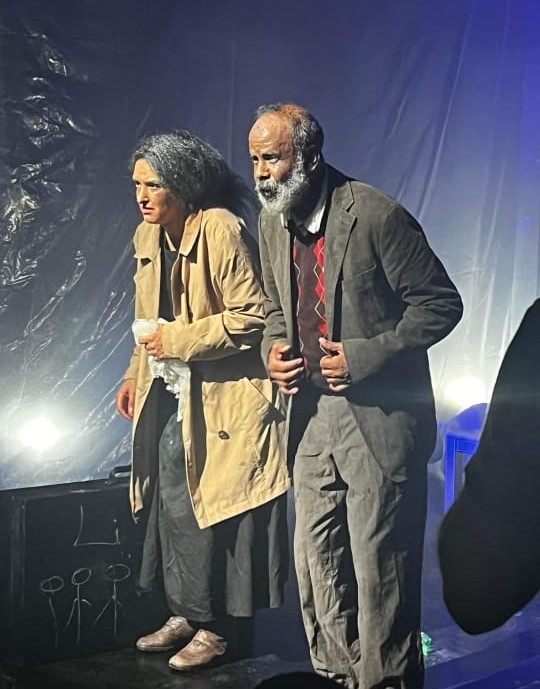

مع هذه الفرقة الجديدة، بدأ فصل جديد من الإبداع، وقدمت أعمالًا متعددة أبرزها: “حمان الخربيطي“، “الصالحة“،و “يا ليل يا عين” التي حظيت بشراكة مع المسرح الوطني محمد الخامس وصُوّرت للقناة الأولى، ثم “مولات السر”، ، و”تسلا الكلام” تأليف سعد الله عبد المجيد والإخراج حميد الرضواني والمسرحيات “ذاكرة الملحون”، و”الكناوي”، و”الشايب والشابة”، و”مجالس لشياخ”، تأليف المرحوم محمد العلمي إخراج حميد الرضواني، ثم مسرحية “الفرانة “تأليف محمد الحضري إخراج حميد الرضواني، كان هذا الحراك المسرحي المكثف ثمرة شغف جماعي ورغبة صادقة في تطوير التجربة الاحترافية بمدينة فاس. ومع مرور الوقت، انفصل فريد نهائيًا عن محترف فاس، كما افترق دربه عن زميله الخمار المريني، ليبدأ مرحلة جديدة كممثل حرّ، يختار مشاريعه كما يشاء دون أن يكون “ملكًا” لأحد. وقد صاغ موقفه بعبارة تعبّر عن فلسفته الفنية (لي بغاني، يدخل عندي) أي أن العلاقة الفنية يجب أن تكون اختيارًا حرًّا متبادلاً، لا ارتباطًا قسريًا أو تبعية دائمة.وهكذا، ظل فريد طوال مسيرته يقود نفسه بإصرار ووعي، ينتقل من تجربة إلى أخرى دون أن يفقد جوهره: عشق المسرح، والإيمان بأن الركح ليس مجرد خشبة، بل حياة كاملة تُعاش كل ليلة من جديد.

شهد عام 2015 محطة فنية جديدة ومهمة في مسار فريد، حين التحق رفقة زميله الفنان الخمار المريني بفرقة مناجم جرادة في شرق المغرب، كان هذا الانتقال أشبه بجرعة طاقة متجددة، فتجربة العمل داخل الفرقة حملت لهما انفتاحًا على فضاء مسرحي آخر، بملامح مختلفة وإيقاع مغاير، يختبر فيه الفنان قدراته من جديد ويعيد صياغة حضوره فوق الخشبة. هناك، انخرطا في مشروع مسرحي طموح تمثل في عرض “كرنفال“، وهو نص من تأليف محمد أمين بنيوب وإخراج الفنان حفيظ موساوي، وقد حظي بدعم وزارة الثقافة، ما أتاح له فرصة الانتشار والتتويج بأن يُختار ضمن العروض المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان، كانت تجربة “كرنفال” بالنسبة إلى فريد واحدة من أجمل المحطات التي مرّ بها في حياته المسرحية، وهو ما عبّر عنه غير مرة، مؤكدًا أنّ النص كان يشكل بالنسبة إليه عالَمًا مفعمًا بالأدبية والرهافة، مكتوبًا بلسان عربي فصيح يستعيد سنوات الجمر والرصاص، ويُعيد تمثّل جراح تلك المرحلة بعمق جمالي وفكري، داخل هذا العالم الموحش والآسر في آن، جسّد فريد شخصية “يوسف” بينما أدى الخمار المريني شخصية “أيوب“، في ثنائية مسرحية مرهقة وممتعة في الوقت نفسه؛ فقد تطلب العمل طاقة جسدية ونفسية مضاعفة، بالنظر إلى كثافة المشاهد، وعمق الدلالات التي يحملها النص، وثقل المرحلة التاريخية التي يستدعيها. ومع ذلك، كان العرض بالنسبة لهما بمثابة تحدٍّ فني ولحظة افتتان، يختبر فيها الممثل حدود إمكانياته ويتلمس صدى أدائه في أعين الجمهور، وبين العروض والتنقلات، ظل فريد يمضي في مسار منفتح على التجريب، يشتغل هنا وهناك، ويقترح على نفسه مسارات جديدة تتدرب فيها روحه على الصبر والمثابرة، إلى أن التحق لاحقًا بفرقة الكوميديين المتحدين. هناك وجد أفقًا آخر، مختلفًا في لغته المسرحية وفي نوعية الأدوار المقترحة، فشارك معهم في عرض “حنين“، وهو عمل مدعوم من وزارة الثقافة، من تأليف حميد الطالبي وإخراج الفنان خالد أزويشي، في هذه التجربة، خاض فريد مغامرة من نوع خاص؛ إذ أسندت إليه شخصية صامتة، بلا أي حوار منطوق، تعتمد بالكامل على الجسد والإيماءة ونبض الحركة وتقاسيم الوجه. كان عليه أن يقول كل شيء دون أن ينطق بشيء، أن يحضر بقوة عبر الصمت، وأن يتكلم ببلاغة من خلال العيون والظل والوميض، وقد شكل هذا الدور مساحة خصبة لتفجير قدراته التعبيرية وتمرينًا عاليًا على اقتصاد اللغة والاعتماد على لغة الجسد وحدها. وقد استطاع من خلال هذه الشخصية أن يلفت انتباه الجمهور ويثير إعجابهم، لما حمله أداؤه من صدق وعمق وحساسية عالية في التعبير، وهكذا، ظل فريد خلال تلك السنوات يحفر مساره بثبات، متنقلًا بين الفرق والعروض، باحثًا عن أدوار تفتح أمامه أفقًا إبداعيًا جديدًا، وتتيح له اختبار طاقات جديدة، مؤكّدًا أن المسرح بالنسبة إليه ليس مجرد مهنة، بل حياة تتشكل من المغامرة والاكتشاف والتحوّل الدائم.

بعد سلسلة التجارب التي راكمها فريد بوزيدي على خشبات متعددة، وجد نفسه ينتقل نحو محطة جديدة حين التحق بمركز نجوم المدينة بفاس، ليخوض معهم مغامرة مسرحية أخرى عبر عرض “نَشْرَب إذن”، وهو نص كتبه المؤلف العراقي الراحل قاسم مطرود، وتولى إخراجه الفنان خالد أزويشي. وقد حظي هذا العمل، بدوره، بدعم وزارة الثقافة في إطار دعم الجولات المسرحية، مما أتاح له فرصة الانتقال بين المدن، وملامسة جماهير مختلفة، والاحتكاك بتجارب فنية متنوعة. لم يقف الأمر عند حدود العروض الوطنية، وإنما امتد ليصل إلى تجربة دولية بارزة في مهرجان بغداد بالعراق، حيث حمل فريد مع زملائه روح المسرح المغربي إلى فضاء عربي أوسع، ليمتحن العمل في سياق ثقافي جديد، ويحتك بفنانين من مدارس وأساليب مختلفة، وهو ما أضفى على التجربة ألقًا خاصًا ظل فريد يذكره باعتزاز. وإلى جانب حضوره المستمر فوق الخشبة، ظل فريد يتنقل أيضًا بين عوالم الشاشة الكبيرة والصغيرة، مشاركًا في أعمال سينمائية وتلفزيونية ووصلات إشهارية، مما أضاف إلى تجربته رصيدًا بصريًا وأدائيًا أغنى لغته الفنية وأوسع مداركه في التعبير. فقد كان محظوظًا بالظهور في أعمال مهمة تركت أثرًا في الذاكرة الدرامية العربية، من بينها مشاركته في مسلسل “ربيع قرطبة” للمخرج الراحل حاتم علي، وهو واحد من أبرز الأعمال التاريخية التي عُرفت بجودة إنتاجها وعمق مضامينها. كما شارك في مسلسل “عين الكبريت” للمخرج محمد عهد بنسودة، وهو عمل حمل روح الدراما المغربية بنَفَس معاصر، وبرز فيه فريد ضمن فضاء تلفزيوني أكثر حيوية وواقعية. ثم جاء حضوره في مسلسل “حرير الصابرة” ليزيد القادري، وهو عمل اجتماعي يتحرك في تفاصيل الحياة اليومية ومشاعر الناس البسيطة، مما أتاح له أداءً أكثر قربًا من المتلقي، وأكثر انخراطًا في النبض الإنساني للشخصيات. ولم يقف عطاؤه عند التلفزيون فحسب؛ فقد بصم حضوره أيضًا في السينما من خلال مشاركته في فيلم “55” للمخرج عبد الحي العراقي، وهو عمل أتاح له الاحتكاك بجمالية الصورة السينمائية وإيقاعها الخاص، المختلف تمامًا عن إيقاع المسرح أو التلفزيون. وبالرغم من أن ذاكرته لم تسعفه دائمًا في استرجاع أسماء جميع المخرجين الذين عمل معهم خلال مسيرته الطويلة، إلا أن ذلك لا يقلل من قيمة التجارب التي راكمها، ولا من غنى المسار الذي شقّه عبر سنوات من البحث والتدريب والمغامرة.

لقد بقي فريد، خلال كل هذه الأعمال، وفيًا لرغبته الأصلية في توسيع أفقه الفني، غير مستسلم لنمط واحد، ولا مقتنع بمحطة نهائية، كان يتنقل بين العروض والمسلسلات والأفلام كمن يكتشف ذاته من جديد في كل تجربة، ويعيد تشكيل أدواته في كل دور يُسند إليه. وهكذا تبلورت مسيرته في صورة فسيفساء متعددة الألوان، تجمع بين المسرح والسينما والتلفزيون، بين الجولات المحلية والمشاركات الدولية، وبين الشخصيات التي تتكلم وتلك التي تصمت، لتروي جميعها قصة فنان آمن بأن الفن حياة تُعاش بجرأة وفضول لا ينتهيان.