قراءة في مسيرة الفنان توفيق مدغري علوي: الرسم امتداد بصري للموسيقى، واللحن وجه خفي للرسم، تجربة حياة تتقاطع فيها التربية والجمال

ولد الفنان توفيق مدغري علوي في الحادي عشر من أغسطس/آب من عام1965 بحيّ الكدان في قلب المدينة العتيقة بفاس، ذلك الفضاء الشعبي الضيق بممراته، الرحب بتاريخه، الذي كان يُنقش في ذاكرة الطفل منذ وعيه الأول، وسط أصوات الباعة وروائح الطين المبلل، تشكّلت بدايات حسّه الفني، دون أن يدري أنه كان يخطّ أولى خطواته نحو عالم الإبداع، التحق بمدرسة الحسن الثاني بالمدينة الجديدة فاس، ليستكمل دراسته الابتدائية، غير أنّ الصفوف الدراسية كانت تبدو له ، بما فيها من نظام صارم وواجبات متتابعة، وكأنها أسوار تمنعه من الارتماء في أحضان الطبيعة التي أحبّها، أو من الانصات لصوت الفصول وهي تتبدّل، فتوقظ فيه شهوة الاكتشاف، كان توفيق طفلاً مسكونًا بالفضول؛ لا يكتفي بالنظر إلى الأشياء وإنما يفتّش في أحشائها، يلاحق أسرارها، ويحاول أن يمنحها حياة أخرى، لم يكن اللعب عنده مجرد تسلية عابرة؛ ولكنه كان ممارسة للإبداع والتجريب للتماهي مع العالم وصياغته من جديد، وكان يجتمع بأترابه ليصنع معهم ألعاباً من موادّ بسيطة، آلات موسيقية صغيرة أو هياكل خشبية أو دمى تتحرك بخيط، وكانت الساعات التي يقضيها في نحت تلك الأشياء الدقيقة أغنى عنده من صفحات الكتب المدرسية، وأقرب إلى ذاته من كل درس يُحفظ أو يُستظهر، قد يخيَّل للناظر من بعيد أنّ انشغاله الدائم باللعب كان نوعاً من الشرود عن الدراسة، لكنه في عمقه كان تدريباً مبكراً على الحسّ الفني وإرهاصاً برغبة داخلية تسعى نحو مسار مختلف، فـتوفيق، منذ طفولته، لم يكن يرى في التعليم المدرسي التقليدي مجالاً يستوعب طاقته، كان يشعر بأن الدروس المقرّرة لا تفتح له نوافذ الخيال، بل تضيق عليه فضاء الأسئلة التي لم يتوقف عن طرحها، كيف تتحرك الأشياء؟ كيف تُولد الأصوات؟ ولماذا يمكن لقطعة خشب أن تتحوّل، بلمسة صبر وجرأة، إلى لعبة تُسعد الآخرين؟، ومع مرور الأيام، بدأت تتضح ملامح تلك النزعة الإبداعية التي كانت تتشكل في الخفاء، كانت الطبيعة أحد معالم طفولته الأقرب؛ كان يراقب المطر وهو يُبلل الحجارة القديمة، يتأمل أشعة الشمس تتسلل عبر النوافذ الخشبية العتيقة، ويتتبع تبدّل الفصول وكأنّها سرديات كونية تتحدث إليه مباشرة، هذا الالتحام المبكر مع العناصر منحه قدرة على الحسّ بالتفاصيل الدقيقة، ما سيُصبح لاحقاً أحد أركان رؤيته الفنية، وهكذا، بدت سنواته الأولى وكأنها إعلان مبكر عن مسار سيختاره لاحقاً بحدس لا يخطئ، مسار بعيد عن الصفوف التي تحبس الخيال، قريب من الفضاءات الرحبة التي تُنصت فيها الأشياء لمن يملك شغفاً حقيقياً بها، لم تكن طفولة توفيق مجرد ذكريات عابرة، بل كانت البذرة الأولى للفنان الذي سيصير إليه، طفلٌ يبحث، يصنع، ويتساءل، وكأن العالم كله لعبة كبيرة تنتظر من يعيد تشكيلها على طريقته.

لم يكن شغف توفيق بالرسم والرياضيات والموسيقى وليد الصدفة، وإنما كان امتدادًا لروحٍ فنية وعلمية التقت في بيتٍ واحد، حيث لعب الأبوان دورًا حاسمًا في تشكيل ذائقته وتحفيز فضوله، فبين أنامل والدٍ يعشق الدقة والنظام، وقلب أمّ تؤمن بقيمة الجمال وتنصت لحسّه الباكر، نما توفيق محاطًا بتشجيع غير مباشر، يدفعه إلى اكتشاف العلاقة الخفية بين الخط والعدد، بين النغمة واللون، وجاءت سنة 1983 لتفتح أمامه أول أبواب الظهور العلني، فقد شارك، وهو لا يزال في بدايات طريقه، في معرض جماعي نظّمه الأستاذ بو نافع بمقر بلدية فاس، كان ذلك الحدث بالنسبة إليه لحظة فاصلة، إذ رأى للمرة الأولى أعماله معلّقة إلى جانب أعمال آخرين، تتحاور معها وتختبر قدرتها على جذب نظرات المتلقّين، لم تكن التجربة مجرد مناسبة لعرض لوحات، بل كانت اعترافًا ضمنيًا بموهبته، وانطلاقًا أولياً نحو عالم كان يحلم به في صمت وقد شكّلت تلك المشاركة دفعًا قويًا له، فدخل مرحلة جديدة من الاجتهاد والبحث بعصامية قل نظيرها لكنها مشفوعة بالإصرار والتحدي، إلى أن جاء عام 1985 ليُتوّج جهده بإنجاز استثنائي؛ فقد اجتاز مباراة الولوج إلى شعبة الفنون التشكيلية بثانوية ابن الهيثم بنجاح، ليكون الطالب الوحيد الذي تمكّن من الظفر بالمقعد، كان ذلك الحدث بمثابة تأكيد رسمي لمسار اختاره قلبه قبل سنوات، مسارٍ يجد فيه صوته الحقيقي، ويمنحه شرعية الانتماء إلى عائلة الفنون، وبين دعم الأسرة، وجرأة التجربة الأولى، والنجاح الأكاديمي، بدأت ملامح الفنان تتبلور، كأن القدر كان يرسم له طريقًا بملامح واضحة، طريق اللون، والضوء، والانصات العميق لما يمكن أن يقوله الجمال حين يجد من يراه.

قضى توفيق ثلاث سنوات حاسمة في ثانوية ابن الهيثم التطبيقية (طريق مكناس بفاس)، سنوات ستظل محفورة في ذاكرته بوصفها المختبر الأول الذي تفتّحت فيه رؤيته الجمالية وتشكلت فيه ملامح شخصيته الفنية، فقد حظي آنذاك بامتياز نادر، التتلمذ على يد نخبة من كبار روّاد الفن التشكيلي المغربي، أساتذة لم يكونوا مجرد معلّمين، بل كانوا شواهد حية على بدايات الحركة التشكيلية بالمغرب، من بينهم الفنان المبدع علي لكريد، المعروف بصرامته التقنية ورهافة إحساسه باللون، والفنان محمد كريش الذي كان يعلّم طلابه كيف ينصتون للعتمة قبل الضوء، واكبصي الذي كان يحوّل اللوحة إلى مسرحٍ للأفكار قبل أن تكون ساحة للألوان، هؤلاء الأساتذة لم يقدّموا لتوفيق دروسًا في الرسم فقط، ولكنهم قدّموا له مفتاح الدخول إلى الحياة الإبداعية من أوسع أبوابها، كانوا يفتحون أمامه نوافذ جديدة للرؤية، يعلّمونه أن الفن ليس مهارة تقنية فحسب، وإنما هو موقف من العالم، وطريقة في فهم الذات، كانوا يحدّثونه عن التجارب المغربية الأولى، عن الجرأة في الخطاب البصري، وعن مسؤولية الفنان تجاه زمنه وقضايا مجتمعه، ومع كل درس كان توفيق يشعر بأنه ينضج كفنان، وأنه يجد شيئًا من ذاته لم يكن قد اكتشفه بعد، لكن هذه المرحلة لم تكن سهلة من الناحية المادية؛ فقد كان على توفيق أن يتحمّل تكاليف دراسته بنفسه، غير أنّ هذا التحدي لم يثنه عن المضي في طريقه، على العكس، فقد تحوّل إلى فرصة جديدة لصقل موهبته، كان يرسم على واجهات المقاهي والمحلات التجارية، ويخطّ العناوين واللوحات الإرشادية لرياض الأطفال، كانت تلك الأعمال تمنحه دخلاً بسيطًا، لكنها كانت أيضًا مساحة يومية للتجريب، تسمح له بالاحتكاك المباشر بالشارع، وتجعله يرى كيف يتفاعل الناس مع الخطّ واللون في حياتهم اليومية، وبهذا بدأت تجتمع الخبرة الأكاديمية بصلابة التجربة العملية، فصار توفيق يبني شخصيته الفنية خطوة خطوة، موزعًا جهده بين الورشة والحياة، بين ما يتلقاه من أساتذة يفتحون له الأفق، وما يتعلمه من الشارع الذي يختبر صبره ومهارته، كانت تلك السنوات الثلاث أشبه بمرحلة عبور، خرج منها أكثر وعيًا بذاته، وأكثر يقينًا بأن طريق الفن هو قدره الذي لا رجعة عنه.

نال توفيق مدغري علوي سنة 1987 شهادة البكالوريا من ثانوية ابن الهيثم التطبيقية، منهياً مرحلة كانت حافلة بالتجربة والاكتشاف، ومفتتحاً أخرى أكثر عمقًا ونضجًا في مساره الفني، لم يلبث أن اجتاز بنجاح مباراة الولوج إلى المركز التربوي الجهوي بفاس، شعبة التربية التشكيلية، حيث وجد نفسه في فضاء تربوي يتيح له الجمع بين الفن كحرفة قلبية والتعليم كممارسة، وهناك بدأ يختبر للمرة الأولى معنى أن يتحوّل الفنان إلى مربٍّ، وأن يتقاسم شغفه مع أجيال صغيرة تبحث بدورها عن بوابة الدخول إلى عالم الخيال، خلال هذه الفترة، أخذ اسمه يبرز في الوسط التشكيلي المحلي، إذ شارك في عدد من المعارض الفنية والتربوية التي كانت تلقى صدى واسعًا داخل فاس وخارجها، لم تكن تلك المشاركات مجرد عرض للوحات، وإنما كانت إعلانًا عن حضور جديد في الساحة، حضور شاب يحمل رؤية خاصة، تمزج بين الدقة الأكاديمية والجرأة الذاتية، وقد أتاحت له هذه الأنشطة فرصة الاحتكاك بفنانين آخرين، وتبادل التجارب، وبناء شبكة من العلاقات التي سترافقه لاحقًا في مسار طويل، وجاءت التجربة الحاسمة حين زار فرنسا للمرة الأولى، وهي الرحلة التي ستترك أثرًا عميقًا في روحه الفنية، في مدينة مونتيليمار الفرنسية، اكتشف توفيق أفقًا جديدًا للفن التشكيلي، أفقًا يحتفي بالحرية وبالحضور المباشر للفنان وسط الناس، فقد شارك في معرض تشكيلي تلقائي في الشارع، عرض فيه أعماله للمارّة بلا وسائط ولا مراسم، وكانت المفاجأة أنّ الجمهور الفرنسي أقبل عليها بإعجاب كبير، كان يرى العيون وهي تتوقف أمام لوحاته، ويتأمل انفعالات الناس وهم يكتشفون تفاصيل اللون والخط، تلك اللحظة زادت من ثقته في موهبته، وأكدت له أنّ الفن يحتاج فقط إلى فضاء يَرى فيه الضوء، وأن قيمته تُولد من تفاعل الناس معه، لم يكتفِ توفيق بالمعارض، بل خصّص وقتًا لزيارة المتاحف الفرنسية، متتبعًا مسارات كبار الفنانين العالميين، من مدارس الكلاسيكية إلى الطليعية والحداثية، كان يقف أمام اللوحات كمن يسترجع درسًا ما أو يكتشف أصلًا خفيًا لفكرته الخاصة، وكان يوازن، في داخله، بين إرث المدينة العتيقة في فاس بكل ما فيها من زخارف وخطوط ونقوش، وبين حداثة الشارع الفرنسي الذي يعجّ بالحياة والحركة، في فرنسا مارس توفيق فن الشارع بوصفه امتدادًا طبيعيًا لتكوينه، لكنه حمل معه إلى الجدران الفرنسية شيئًا من ذاكرة فاس، من هندستها العتيقة ومن روح أزقتها، امتزجت تجربته العلمية التي اكتسبها في المغرب مع الجرأة التي منحته إياها الحداثة الأوروبية، فخرج بأسلوب فني أكثر انفتاحًا وعمقًا، أسلوبٍ سيظل لاحقًا أحد أعمدة شخصيته الإبداعية، لقد كانت تلك السنوات مفصلية في تكوينه؛ سنوات أكدت له أن الفن ليس مكانًا جغرافيًا، وإنما هو رحلة عابرة للمدن، تغتني بكل ما تلمسه العين ويصغي له القلب.

في سنة 1989، تخرّج توفيق مدغري علوي من المركز التربوي الجهوي بفاس أستاذًا للتربية التشكيلية، حاملاً معه شغفًا كبيرًا بالفن ورغبة صادقة في مشاركته مع الأجيال الصاعدة، وما إن عُيّن بمدينة الحاجب حتى وجد نفسه أمام تجربة جديدة تمامًا، ليست فقط مهنة تُمارس داخل الأقسام، بل مغامرة إنسانية وفنية عاش تفاصيلها اليومية على امتداد خمس سنوات من العطاء، التحق بإعدادية ابن خلدون، حيث كانت التربية التشكيلية حديثة العهد في هذه المدينة، تفتقر إلى الجذور المتينة وإلى من يمنحها روحًا داخل الحياة المدرسية، شعر توفيق منذ البداية بأن عليه مسؤولية تأسيسية، أن يجعل التلاميذ يكتشفون الفن لا كمادة دراسية تُحفظ، وإنما كلغة داخلية تصوغ شخصية الطفل وتربي فيه الذوق والخيال والجرأة، كانت مهمته أكبر من تلقين تقنيات الرسم؛ وكانت دعوة إلى النظر المختلف للعالم، وإلى الإيمان بأن الجمال ضرورة تربوية لا تقل أهمية عن أي مادة أخرى، ومع مرور السنوات، صار حضوره في المؤسسة علامة فارقة، كان يدخل القسم محمّلًا بالحماس ذاته الذي يحمل به الفنان فرشاته إلى لوحة بيضاء، يروي للتلاميذ قصصًا عن أعمال فنية، ويشرح لهم كيف يمكن لخط واحد أن يفتح بابًا للابتكار، وكيف يمكن للون أن يعبّر عن فكرة لا تحتاج إلى كلمات، كان يحاول أن يجعل من الحصة فضاءً حرًا، يختبر فيه التلميذ ذاته دون خوف أو قيود، وفي مدينة الحاجب، لم يقتصر دوره على التعليم داخل الفصول؛ فقد كانت البيئة نفسها مصدر إلهام جديد له، تعرّف على طبيعة المنطقة، تقلبات طقسها، هدوء سهولها وصرامة جبالها، كما توقف عند تقاليدها الشعبية وحرفها اليدوية وألوان أسواقها، هذه التفاصيل الصغيرة تسلّلت تدريجيًا إلى أعماله الفنية، فصار توفيق يزاوج بين إرث فاس الحضري وبين روح الحاجب القروية، فيلتقط من الأولى دقة الزخرفة ومن الثانية صدق البساطة، أربعة أعوام قضاها هناك كانت كلها نضج وامتلاء، تعلّم كيف يبني علاقة حقيقية مع تلاميذه، وكيف يفتح لهم بابًا نحو اكتشاف طاقاتهم الدفينة، كان يفرح حين يرى تلميذًا يتجاوز خوفه من الورقة البيضاء، أو يبتكر شكلاً لم يفكر فيه من قبل، ويعتبر ذلك أعظم من أي نجاح شخصي. كان يشعر بأنه يساهم في تكوين جيل يرى الفن حقًا أساسيًا، لا ترفًا عابرًا، وهكذا، خرج توفيق من تجربة مدينة الحاجب وقد تجاوز دور الأستاذ التقليدي، ليصبح مربّيًا يزرع الجمال في نفوس الناشئة، وفنانًا يعيد اكتشاف ذاته من خلال ثقافة المكان ووجوه الناس، كانت تلك السنوات لبنة أساسية في مساره، أثرت رؤيته وعمّقت رسالته، ورسخت قناعته بأن الفن ليس مجرد مهارة، بل ممارسة تربوية قادرة على أن تغيّر مسار حياة كاملة.

حين انتقل توفيق مدغري علوي إلى مدينة فاس بعد تجربة مدينة الحاجب، لم يكن ذلك مجرد تغيير لمكان الإقامة أو المؤسسة، بل كان تحولًا عميقًا في مساره الفكري والفني، فقد دخل مرحلة جديدة يمكن وصفها بمرحلة العبور من الصنعة إلى الإبداع، من المهارة التقنية إلى الرؤية الجمالية الواعية، من الرسم باعتباره ممارسة يومية إلى الفن بوصفه مشروعًا فكريًا ممتدًا في الزمن، أحس في تلك الفترة بأن أدواته الفنية لم تعد كافية، وأن ما يحمله من تجربة يحتاج إلى فضاء أرحب، وإلى لغة جديدة تتجاوز حدود العادة وتخاطب المستقبل بجرأة أكبر، هذا الشعور بالحاجة إلى التجديد لم يكن فرديًا، بل كان يتقاسمه مع عدد من الفنانين اليافعين الذين كانوا يعيشون الهمّ نفسه، ويحلمون ببناء مشروع تشكيلي يليق بمدينة فاس بما تحمل من تاريخ ثقافي عريق. ومن هذا الانسجام الفكري ولدت فكرة تأسيس أول جمعية تشكيلية بالمدينة، جمعية حملت اسمًا دالًا هو “زلّاغ للفنون التشكيلية” الاسم ذاته كان يعلن عن طموح جماعي في أن يكون للفن التشكيلي موقع ثابت داخل المشهد الثقافي الفاسي، سرعان ما التفّ حول الجمعية ثلة من الفنانين المرموقين، يجمعهم الحس نفسه والثقافة نفسها، وكلهم من خيرة أساتذة الفنون التشكيلية بالمغرب. انضمّ إليها محمد الغواتي، المعروف بأعماله البصرية الدقيقة، ويوسف الغرباوي صاحب التجريب الجريء، ومصطفى بطحة الذي شكلت أعماله علامة في الفن العصري المغربي، والمرحوم محمد بن شقرون، أحد أعمدة التربية التشكيلية، إلى جانب فنانات بارزات مثل فوزية السقاط ورشيدة مخلص. وكان توفيق مدغري علوي أحد الأعمدة المؤسسة، مشاركًا بفكره وتنظيمه وحضوره الفني، هذا التجمع لم يكن مجرد إطار إداري أو جمعية شكلية، وإنما كان خلية إبداعية تسعى إلى تغيير المشهد التشكيلي في المدينة، اجتمعت إرادة هؤلاء الفنانين على جعل الفن التشكيلي حاضرًا في قلب الحياة الثقافية، فأخذوا يدفعون بالجمعية نحو ذروة عطائها بتنظيم تظاهرات ثقافية ومعارض كبرى، كان لكل منها أثر واضح في المدينة. وقد نسّقوا أعمالهم مع مؤسسات رسمية كالمندوبية الجهوية للثقافة والجماعة الحضرية لفاس، إضافة إلى المراكز الثقافية والجمعيات الفنية على الصعيدين المحلي والوطني. كان هذا التعاون علامة على نضج الرؤية التي حملتها الجمعية ورغبتها في إشراك كل الفاعلين في مشروعها. وكان من أهم ما حققته جمعية زلاغ أنها فتحت المجال أمام الجمهور ليتفاعل مباشرة مع اللوحات وأعمال الفنانين، فحوّلت الفن التشكيلي من ممارسة نخبوية إلى فعل ثقافي يتقاسمه الناس، لم يعد الجمهور يشاهد الأعمال الفنية من بعيد، بل صار يقترب منها، يتوقف عند تفاصيلها، ويتعرف إلى رموزها. وبذلك ساهمت الجمعية في خلق علاقة جديدة بين الفنان والمجتمع، علاقة قائمة على التذوق والتفاعل، لا على المسافة والحواجز. كما عملت الجمعية على غرس قناعة لدى المسؤولين بأن الفن التشكيلي يمكن أن يكون رافعة ثقافية واقتصادية، وأنه قادر على دعم السياحة وتنشيط الحركة الثقافية في مدينة فاس، وخاصة أنها مدينة تحمل رصيدًا حضاريًا هائلًا، وقد جاء نشاط الجمعية في وقت لم تكن فيه فاس تمتلك قاعات خاصة للمعارض التشكيلية كما هو الشأن في الرباط والدار البيضاء. كان هذا النقص يضغط على الوعي الثقافي في المدينة، لكن الجمعية استطاعت أن تملأ الفراغ عبر المعارض المتنقلة والمبادرات التي جعلت الفن حاضرًا في الفضاءات المتاحة، من دور الثقافة إلى فضاءات الجمعيات والمؤسسات العمومية، ومع مرور السنوات، تشكل حول الجمعية مشهد فني متكامل، ينهض على الحوار بين الفنانين، وتبادل الخبرات، وتنظيم الورشات واللقاءات، واستضافة فنانين من مدن أخرى، وقد كان لتوفيق حضور محوري في هذا المشهد؛ فهو الذي جاء محمّلًا بتجربته الفنية وحمولته البداغوجية ومراسه في الرسم والموسيقى ومواهب أخرى، وبحسّه التربوي والفني، وبإيمانه بأن الفن رسالة اجتماعية، كان يشارك في التنظيم كما يشارك في العرض، يرسم، ويوسع دائرة النقاش حول دور الفن في المجتمع. لقد كانت العودة إلى فاس بمثابة ميلاد ثانٍ لتوفيق، ميلاد فتح أمامه أبواب الإبداع الرحبة، وربطه بجماعة فنية رائدة، ومنحه فرصة المساهمة في بناء لبنة أساسية من لبنات الحركة التشكيلية في المدينة. ومن خلال جمعية زلاغ، أصبحت فاس تنطق باللون والخط، وتستعيد جزءًا من دورها التاريخي كمدينة العلم والثقافة، وكان لتوفيق نصيب ثابت في هذا التحول الذي سيظل أحد أعمدة مسيرته الفنية.

بعد سنوات من العطاء المتواصل، وجدت جمعية زلاغ للفنون التشكيلية نفسها أمام تحديات كبيرة أدت إلى توقف نشاطها، فقد انشغل أعضاؤها بتفاصيل الحياة اليومية وضغوطها، وتسرّبت إلى صفوفها بعض الخلافات الشخصية التي أثرت في انسجام المجموعة، حتى بدا واضحًا أن الجمعية لم تعد قادرة على احتضان طموحات الجميع، وأن المصالح الخاصة بدأت تتغلب تدريجيًا على الهدف العام الذي قامت من أجله، كان هذا التوقف مؤلمًا لتوفيق، لا باعتباره مجرد نهاية لتجربة جماعية، وإنما لأنه كان يرى في الجمعية مشروعًا ثقافيًا وحضاريًا لا ينبغي أن يتوقف لأسباب ظرفية، ومع ذلك، لم يستسلم توفيق لخسارة هذا الفضاء الإبداعي، لقد تحوّل الإحباط إلى طاقة جديدة دفعته إلى التفكير في مشروع بديل أكثر شمولًا ومرونة، مشروع يمكنه أن يتجاوز ضيق الخلافات الشخصية، ويخلق فضاءً مفتوحًا أمام الجميع، مهما كانت أعمارهم أو خلفياتهم الفنية. ومن هذه الرغبة الملحة ولدت جمعية المرسم للفنون التشكيلية بفاس، التي شكلت في حينها مبادرة رائدة وغير مسبوقة، ليس فقط في المدينة بل على مستوى المغرب كله، جاءت فكرة “المرسم” مختلفة جذريًا عن أي إطار جمعوي سابق، فقد أراد لها توفيق أن تكون بيتًا كبيرًا للفن، أبوابه مفتوحة للأطفال كما للكبار، للهواة كما للمحترفين، لكل من يحمل شغفًا صغيرًا أو حلمًا كبيرًا. كانت الجمعية تقوم على مبدأ بسيط لكنه ثوري في حد ذاته، الفن ليس امتيازًا، بل حقٌّ مشاع يمكن للجميع ممارسته وتعلمه، ولذلك، لم يكتفِ المرسم بتقديم دروس أو ورشات، بل منح أعضاءه إمكانية العرض والاحتكاك المبكر بالحياة الفنية، حتى استطاع بعض الأطفال أن يعرضوا أعمالهم جنبًا إلى جنب مع فنانين كبار، في تجربة طبعت مسارهم الإبداعي منذ سنوات الطفولة، هذا الانفتاح الواسع جعل الجمعية تتحول بسرعة إلى فضاء حيوي يعجُّ بالطاقة والإبداع، كانت القاعات تتلوّن يوميًا بلمسات المشاركين، وكانت الورشات التي ينظمها توفيق ومجموعة من الفنانين المحيطين به تشكل مناسبات لاكتشاف المواهب، وتعزيز الثقة بالنفس، وتوسيع النظرة إلى الفن بوصفه طريقة لفهم الذات والعالم. ومع الوقت، صار المرسم منصة حقيقية تُطلق من خلالها طاقات فنية جديدة، كثير منها واصل مساره لاحقًا محليًا ووطنيا ودوليًا، إحدى أهم إنجازات جمعية المرسم أنها كانت من أوائل الهيئات التي طالبت رسميا السلطات المحلية ببناء قاعات خاصة للمعارض التشكيلية، وقد جاء هذا الطلب في وقت كانت فيه فاس تفتقر بشدة إلى فضاءات عرض محترفة، مما كان يدفع الفنانين إلى البحث عن بدائل أقل جودة أو الى تنظيم معارض في فضاءات غير مهيأة، ومع تزايد الإقبال على الورشات والمعارض التي كان المرسم ينظمها، أصبح من الواضح أن المدينة بحاجة إلى بنية تحتية ثقافية حقيقية قادرة على مواكبة التطور الذي يشهده الفن التشكيلي.

هذا الضغط الذي مارسته جمعية المرسم، إلى جانب جهود فنانين آخرين، ساهم في تغيير نظرة المسؤولين إلى الفن التشكيلي، وأدى تدريجيًا إلى إدراكهم لأهميته في تنشيط الحياة الثقافية وجذب السياح وإحياء الدور التاريخي لفاس كعاصمة علمية وفنية. وقد كانت الجمعية بحق رافعة قوية لهذا الوعي الجديد، إذ لم تكتف بالمطالبة، بل قدمت نموذجًا عمليًا لمدى الأثر التربوي والثقافي الذي يتركه الفن في المجتمع، ففي الجانب التربوي، لعب المرسم دورًا محوريًا في تنمية الذوق الفني لدى الأطفال والشباب، لقد فهم توفيق أن الموهبة تحتاج إلى توجيه، وأن الاكتشاف المبكر للفن يمكن أن يغيّر شخصية المتلقي ويجعله أكثر حساسية للجمال وأكثر قدرة على التفكير النقدي. ولذلك، كان العمل داخل الجمعية يركز على خلق جو من التفتح والحرية والتجريب، حيث يُشجَّع المشاركون على التعبير عن أفكارهم، وعلى نقد أعمالهم وأعمال زملائهم بطريقة بنّاءة، مما نمّى لديهم القدرة على الابتكار. أما على المستوى الفني، فقد أصبحت الجمعية مشتلاً حقيقيًا، خرجت منه أسماء برزت لاحقًا في الساحة الفنية، وحملت معها روح التجريب والانفتاح التي تعلمتها داخل المرسم. لقد نجحت الجمعية في إثبات أن الفن التشكيلي يمكن أن يكون مجالًا للإبداع، وللتنمية، وللتواصل الثقافي، وأنه قادر على خلق جسور بين الأجيال. لقد كان تأسيس جمعية المرسم أكثر من مجرد مبادرة جمعوية؛ كان إعلانًا عن رؤية ثقافية جديدة تُعيد الفن إلى الناس وتعيد الناس إلى الفن، رؤية آمن بها توفيق، ودافع عنها بمثابرة، وساهم من خلالها في فتح أبواب واسعة أمام جيل كامل لكي يرى العالم بألوان مختلفة.

عام 2015 شكّل نقطة تحوّل جديدة في المسار الإبداعي لتوفيق، حين كُلِّف بتأطير المجال الموسيقي في مؤسسة التفتح الفني والأدبي “أم أيمن” بفاس، وهي مؤسسة حديثة العهد دشّنها وزير التربية الوطنية السيد رشيد بلمختار، جاء هذا الاختيار بناءً على طلب رسمي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس، بعد أن لم يتقدّم أي أستاذ متخصص في التربية الموسيقية للمباراة، ولعلم مسؤولي الأكاديمية باهتمام توفيق العميق بالموسيقى، ذلك الاهتمام الذي لم يكن مجرد هواية عابرة، بل ثمرة مسارٍ طويل من الانضباط الفني والبحث الجمالي، فقد قضى تسع سنوات من التكوين الموسيقي المنتظم بالمعهد الموسيقي بفاس، حيث جمع بين التحصيل العلمي والدراسة الأكاديمية في مادتي الصولفيج والكمان الغربي والكمان العربي، وقد شكّل هذا التكوين قاعدة صلبة مكنته من اقتحام تجربة التأطير الموسيقي بثقة وإلمام، فدخل المؤسسة الجديدة وهو يحمل مشروعًا فنّيًا تربويًا متكاملاً، يسعى من خلاله إلى أن يجعل من الموسيقى فضاءً للتذوق، ورافعةً للخلق والإبداع لدى الناشئة. على امتداد عشر سنوات من العمل الدؤوب داخل مؤسسة التفتح الفني، قدّم توفيق مجهودات جبارة لإنجاح هذه التجربة الرائدة، التي كانت من بين أولى التجارب النوعية في المغرب في مجال دمج التربية الفنية في صلب التكوين المدرسي، ولم تكن تلك السنوات مجرد ساعات إضافية من التدريس، وإنما كانت ورشة مفتوحة للبحث والابتكار، أفرزت مشاريع موسيقية موفّقة، وحققت نتائج لافتة تجسدت في جوائز قيمة حصدها التلاميذ والمؤسسة والطاقم التربوي على حدّ سواء، وقد اشتغل توفيق خلال هذه المرحلة على تلحين وكتابة مجموعة من الأغاني الوطنية، والصوامت الموسيقية التعليمية ذات البعد التربوي، كما وضع ألحانًا مستوحاة من الموسيقى العالمية، ليقرّب الذائقة الرفيعة من مسامع التلاميذ، ويُدرّبهم على التمييز الجمالي، وعلى اختيار ما يسمو بالروح والذوق. ولم يكن العمل مقتصرًا على التعليم النظري، بل كان انخراطًا كاملاً في تشكيل وعي فني جديد لدى جيلٍ جديد.

ومع تراكم هذه التجارب، انتقل توفيق إلى تدريس التربية الموسيقية بالثانوية الإعدادية الأطلس، حيث أسّس ناديًا موسيقيًا نشيطًا استطاع أن يشكّل نواة مبتكرة في العمل الجماعي الصوتي. وبفضل الجهد المتواصل، حصل النادي على الجائزة الأولى مرتين في “المسابقة الدولية للجوقات” Le Concours International des Chorales التي نظمها المعهد الفرنسي بشراكة مع الأكاديمية الجهوية لجهة فاس–مكناس، وهو إنجاز أكد مرّة أخرى قدرة توفيق على تحويل الإمكانات البسيطة إلى مشاريع فنية متألقة، ورغم انشغاله المكثّف في المجال الموسيقي، لم يبتعد توفيق يومًا عن عشقه الأول، الفن التشكيلي، فقد ظلّ يحافظ على حضوره في هذا العالم من خلال مرسمه الخاص، الذي كان بالنسبة إليه أشبه بمختبر داخلي يجمع بين اللون والنغم، وبين الخط والصوت، ويمنحه المساحة الحرة لتجريب علاقات جديدة بين المادة والفراغ والإيقاع. وفي هذا المرسَم، اشتغل بصمتٍ وعمق على مجموعة من الأعمال الجديدة التي ستُعرض قريبًا، بعد فترة استراحة فنية اعتبرها ضرورية لإعادة شحن روحه، وللتهيؤ لملاقاة الجمهور بتجارب متجددة تستجيب لتطلعات المتلقي، وتفتح أمامه أفقًا حسيًا وجماليًا مختلفًا. إن رحلة توفيق في الموسيقى كما في التشكيل ليست مجرد مسار مهني، بل تجربة حياة تتقاطع فيها التربية والجمال، وتتعانق فيها المعرفة بالحسّ، وينصهر فيها الفنان بالمربي، ليُنتج مشروعًا إبداعيًا يزرع أثره في الأجيال، ويمنح الفن معنى جديدًا يتجاوز العرض والإنجاز إلى بناء الإنسان ذاته.

لم يكن اهتمام توفيق بالفن التشكيلي والموسيقى مجرد خطين متوازيين، بل كان رؤية جمالية موحّدة تنبع من منبع واحد؛ فبالنسبة إليه، كان اللحن هو الوجه الخفي للرسم، وكان الرسم هو الامتداد البصري للموسيقى، كلاهما يقوم على الإيقاع، وعلى الانسجام، وعلى تلك القدرة العجيبة على التقاط ما لا يُرى وما لا يُقال. لذلك لم يتعامل معهما كحقلين منفصلين، بل كمجالين يتنفّسان النفس ذاته، ويشتركان في الجوهر ذاته، ويتكاملان بشكل يجعل الواحد منهما يعمّق الآخر ويضيئه، لقد استطاع توفيق، بفضل حساسـيته الفنية ومخيلته الواسعة، أن يُخرج من هذا التزاوج رؤية إبداعية خاصة به، فحين يمسك الفرشاة، كان يستحضر في داخله إيقاعًا خفيًا يرشده إلى توزيع الضوء، وإلى تفعيل الكتلة، وإلى منح اللون نبضه الداخلي، وحين يمسك بالكمان، كان يستحضر في ذهنه فضاءً بصريًا تتداخل فيه الظلال مع النغمات، وتتحرك فيه الجمل الموسيقية كما تتحرك الخطوط على سطح اللوحة. بهذا المعنى، لم يكن الرسم لديه صامتًا، ولا الموسيقى عمياء؛ كان كلاهما يفتح بابًا إلى الآخر، ويحوّل تجربته الفنية إلى حالة من الانصهار الإبداعي، ولعل هذا الوعي المزدوج بالفنون هو ما مكّنه من إبراز موهبته في المجالين معًا، لم يكن النجاح الذي حققه نتيجة صدفة أو اجتهاد عابر، ولكنه كان ثمرة سنوات من المثابرة، ومحاولة دؤوبة لربط بين بعدين تعبيريين يبدوان متباعدين، لكنهما يمتلكان القدرة على التكامل متى توفرت الروح التي تدرك سحر التقاطع بينهما. وهكذا، استطاع توفيق أن يقدّم أعمالًا تشكيلية تنبض بإيقاعات داخلية، وأن يلحن مقطوعات تحمل في بنيتها ظلالًا من الألوان والأشكال. ورغم ما أنجزه من خطوات ثابتة ومثمرة، فإن توفيق لم يعتبر نفسه قد بلغ النهاية. كانت رؤيته دائمًا مفتوحة على الممكن، وعلى الأفق الذي لم يُنجز بعد. كان يشعر أن ما حققه ما هو إلا بدايات واعدة لرحلة أطول، وأن القادم يحمل إمكانات أوسع، وأجمل، وأكثر عمقًا، طالما ظلّ وفِيًّا لذلك النفس الواحد الذي يجمع بين اللحن واللون، وبين الموسيقى والتشكيل، وبين الحلم وما يريد أن يصبح عليه.

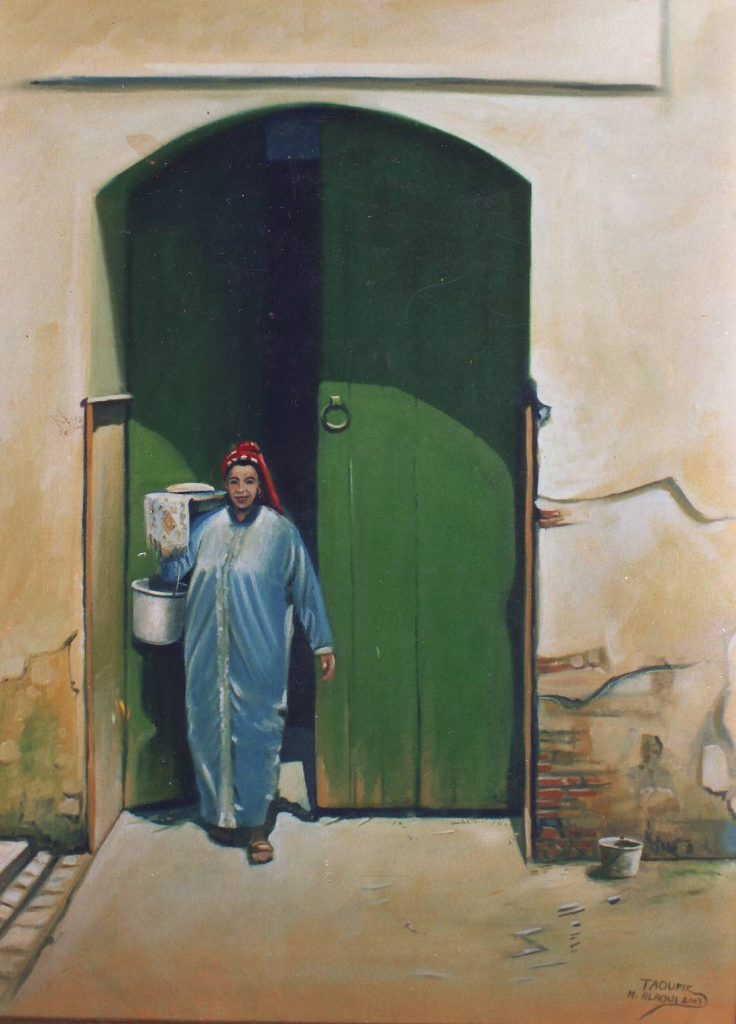

انكبّ توفيق مؤخرا في اشتغاله الفني على استنطاق أمكنة فاس واستعادة ذاكرة الماضي، فكان يحمل في كل لوحة شيئًا من الحنين، وقطعة من تلك الجغرافيا الداخلية التي لا يفارقها الإنسان مهما ابتعد. اختار –عن وعي وإصرار– أن يسلك الطريق الأصعب في ممارسته التشكيلية، طريق الواقعية التشخيصية التي لا تُعطي أسرارها بسهولة، ولا تُرضي صاحبها إلا بعد صبرٍ طويل ودقةٍ في النظر وصدقٍ في الالتقاط. ولم يكن هذا الاختيار مجرد ميل فني، بل كان موقفًا جماليًا ورؤية للعالم، إذ كان يعتقد أن المكان ليس مجرد فضاء، بل هو كائنٌ حيّ يحتفظ بروائح أهله، وظلال ماضيه، ووجوه المارة الذين تركوا فيه آثار خطواتهم، وأن مهمة الفنان هي إعادة هذه الأرواح إلى الظهور من خلال اللون والخط والظل، وقد تطلّب منه هذا التوجّه معرفة واسعة بقواعد الرسم الأكاديمية، وإلمامًا عميقًا بتقنيات بناء اللون، وكيفية توظيف المادة، ومهارة في قراءة الضوء وتوزيعه، وفهمًا حساسًا للعلاقات بين الكتلة والفراغ. كان يدرك أن الواقعية ليست نسخًا حرفيًا للطبيعة، بل هي إعادة خلق لها من خلال عين ترى وما ترى، ويدٍ تعرف أين تضع اللمسة حتى تنبض اللوحة بالحياة. لذلك، قضى ساعات طويلة في مرسمه، يراقب تدرجات الألوان، ويمزج بينها كما يمزج العازف بين النغمات ليخرج مقامًا جديدًا، ويدقق في تفاصيل الوجوه والبيوت والأزقة، كأنه يرمم عمارة ذاكرةٍ تتداعى ويمسك بمشاهد تخشى الاندثار، كان المكان في أعماله يتجاوز دوره البصري ليصبح محفزًا عاطفيًا، الأزقة الضيقة، النوافذ الخشبية العتيقة، الجدران التي علاها الزمن، الأسواق الشعبية بضجيجها الخافت، ومشاهد الطفولة التي انطبعت في قلبه، كلّها كانت عوالم يعيد صياغتها بلطف ودفء، وكأنه يعيد الزمن إلى الوراء ليمنح المتلقي فرصة لمعاينة تلك اللحظات التي هربت من الجميع. ولأن الحنين كان رفيقه في هذه الرحلة، فقد تحوّلت لوحاته إلى مساحة مصالحة بين الماضي والحاضر، بين ما كان وما ينبغي أن يُحفظ من الضياع. وما ميّز أعمال توفيق أيضًا هو قدرته على التقاط التفاصيل الصغيرة التي لا ينتبه إليها كثيرون، انعكاس الضوء على زجاج نافذة قديمة، انحناءة امرأة تحمل سلتها من السوق، صبي يلهو في زقاق ترابي، أو حرفي يصقل النحاس، كأن يحرص على أن يخلّد هذه الجزئيات لأنها –برأيه– تشكّل جوهر الحياة، وتمنح اللوحة صدقها وحرارتها.

لقد كانت الواقعية بالنسبة إليه مغامرة فنية وروحية معًا، مغامرة بحث عن الذات من خلال المكان، ومحاولة لتثبيت الذاكرة قبل أن تبتلعها سرعة العصر، أصبحت لوحاته شهاداتٍ صامتة على زمن جميل، ورسائل محبة إلى مدينةٍ أحبها، وشهدت على نموّه الفني والوجداني، وظلّت في كل مرة تهمس له: “ما زال في الذاكرة متّسع للعودة”.