قراءة في مسيرة الفنان فهد الكغاط: من طفولة المسرح إلى إبداع المسرح الكوَانْتِي، رحلة بين الإرث العائلي والفكر الأكاديمي والتجربة

وُلد فهد الكغاط في كنف بيئة مسرحية وأدبية نابضة، حيث كان الفن جزءًا من النسيج اليومي للحياة، لا مجرد هواية عابرة، منذ طفولته، تشرب روح الخشبة وعبق الكواليس، فكان المسرح بالنسبة إليه بيتًا ثانياً، وطقسًا يوميًا يرافقه في تفاصيله الصغيرة والكبيرة، لم يكن مجرد متفرج عابر على العروض التي كانت تُقدَّم أمامه، وإنما كان مشاهدًا متأملاً، وناقدًا بالفطرة، يلتقط الإيقاع الداخلي للأداء، ويستوعب جمالية التمثيل والحركة والكلمة،

تكوّنت لديه منذ تلك السنوات الأولى علاقة حميمية بالمسرح، علاقة تقوم على الشغف والاكتشاف، أكثر منها على التقليد أو الإعجاب، في أجواءٍ تفيض بالحكايات والنقاشات الفنية، نما وعيه الجمالي وتشكلت لغته الخاصة في قراءة الفن والحياة، لم يكن حب المسرح عند فهد الكغاط وليد صدفة، بل ثمرة انغماسه المبكر في عالمٍ يرى في الفن مرآة للوجود، وفي الخشبة فضاءً للبوح والبحث عن المعنى، ليتفتّح وعيه الفني، الذي ستقوده لاحقًا إلى أن يكون أحد الأصوات المميزة في المشهد المسرحي المغربي والعربي.

في السابعة من عمره، عاش فهد الكغاط أول تماس مباشر مع سحر الخشبة، حين شاهد مسرحية “الحقارة” من تأليف وإخراج والده المرحوم محمد الكغاط، التي قدمتها فرقة هواة المسرح الوطني سنة 1975 بسينما ومسرح أبي الجنود، لم يكن يدرك آنذاك أنه يقف على أعتاب لحظة ستترك في وجدانه أثراً لا يُمحى، لا يتذكر تفاصيل العرض، ولا ملامح الممثلين أو حركاتهم، لكن ما ظل راسخاً في ذاكرته هو تلك اللحظة التي استأذن فيها من مدير المدرسة، بطلب من والدته، ليغادر مقعده الدراسي مبكرًا ويذهب معها إلى المسرح، كان ذلك الخروج من جدران القسم إلى فضاء العرض خروجًا من اليومي إلى العجائبي، من الواقع المحدود إلى عالمٍ تتسع فيه الرؤى والأحلام، لم يفهم الطفل حينها طبيعة ما شاهده، لكنه شعر أن شيئًا عميقًا يتكوّن في داخله، إحساسًا غامضًا بالانجذاب نحو الضوء، نحو تلك المسافة السحرية بين الخشبة والمقاعد، هناك، وُلدت البذرة الأولى لحب المسرح في وجدانه، بذرها مشهدٌ عابر في ذاكرته الطفولية، لكنه صار لاحقًا جذراً يمدّ حياته الإبداعية كلها بالدهشة والانتماء.

في عام 1978، كانت فاس تضجّ بالحياة المسرحية، وكان الطفل فهد الكغاط، ابن العاشرة آنذاك، على موعد مع تجربة ستظل منقوشة في ذاكرته كحدث تأسيسي في علاقته بالمسرح، فقد حضر لأول مرة المهرجان الوطني لمسرح الهواة، حيث قدّمت فرقة هواة المسرح الوطني مسرحية “زهرة” من تأليف وإخراج والده محمد الكغاط، بمشاركة نخبة من ممثلي المدينة الذين كانوا يشكلون في ذلك الوقت نواة المشهد المسرحي الفاسي، ما انطبع في ذهنه لم يكن فقط العرض نفسه، وإنما المشهد العام للمهرجان، ذلك الزخم الجماهيري الهائل الذي كان يملأ أرجاء سينما أمبير على امتداد أيامه، كانت القاعة تغص بالمتفرجين من كل الأعمار، تتعالى فيها الهمسات والضحكات قبل أن تُطفأ الأنوار، فيسود الصمت المهيب إيذانًا ببدء العرض، كان رجال الأمن يقفون عند الأبواب ينظمون حركة الدخول والخروج بدقة تشبه ما يحدث في مباريات كرة القدم، في مشهدٍ يختزل حرارة الشغف الجماعي بالمسرح في تلك الحقبة، تلك التجربة تركت في نفس الطفل انطباعًا قويًا عن مكانة المسرح في الوجدان المغربي آنذاك، وعن قدرة الفن على أن يكون حدثًا جماهيريًا يملأ القاعات ويشعل الحماس في النفوس، كان المسرح في السبعينيات والثمانينيات ظاهرة اجتماعية حقيقية، جزءًا من نسيج المدينة وثقافتها، حيث يتحول العرض إلى لقاء احتفالي بين الفنان والجمهور، غير أن فهد الكغاط، وهو يستعيد تلك الذكرى لاحقًا، يدرك أن ذلك الوهج الجماهيري بدأ يخفت مع مرور الزمن، فالمقاعد التي كانت لا تكفي عشّاق المسرح أصبحت شاغرة في العقود اللاحقة، ومع ذلك، ظلت تلك الصورة الأولى – جمهور فاس المزدحم بشغف الفن – رمزًا أصيلًا في وعيه المسرحي، ومرجعًا يحفّزه دائمًا على البحث عن السبل التي تعيد إلى الخشبة روحها وإلى الجمهور شغفه القديم.

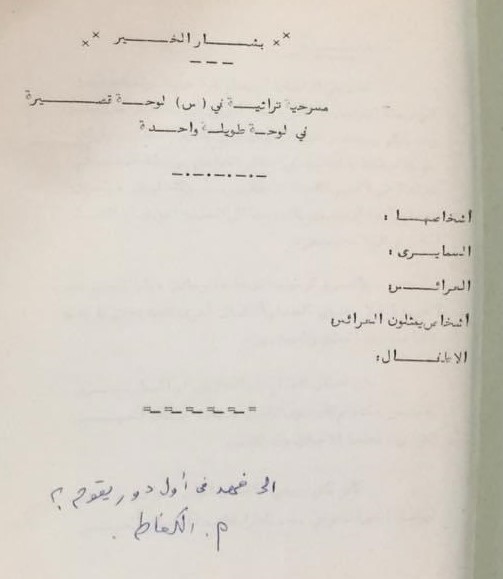

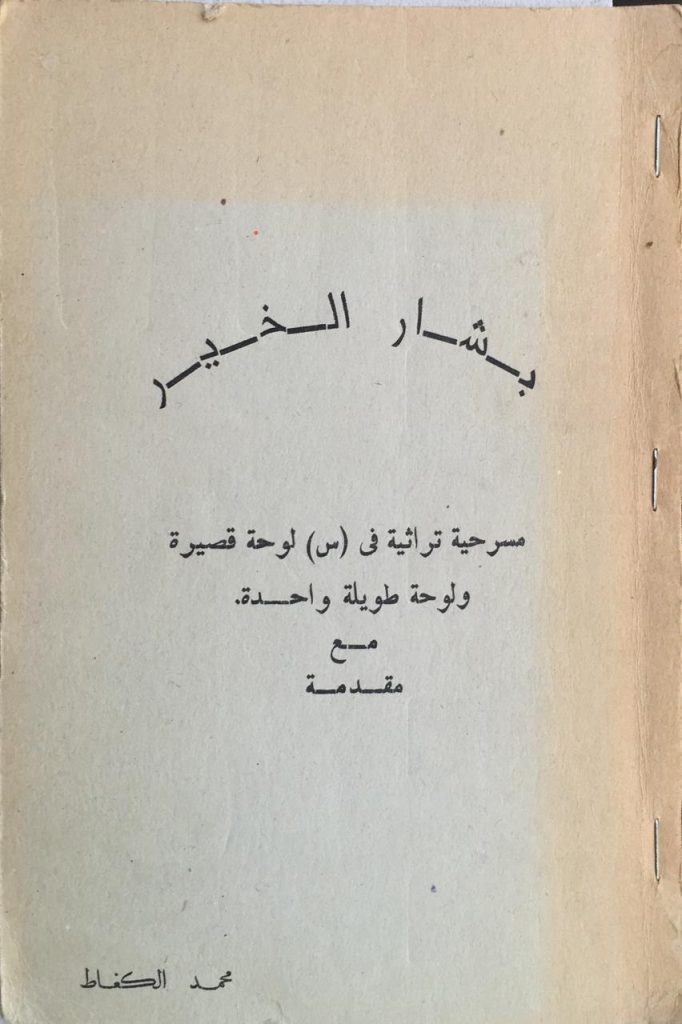

في عام 1979، خطا فهد الكغاط أولى خطواته الحقيقية على خشبة المسرح، ليبدأ بذلك رحلة ستشكل لاحقًا ملامح مسيرته الفنية والفكرية، كانت تلك اللحظة بمثابة العبور من فضاء المتفرج المندهش إلى عالم الفعل المسرحي نفسه، حيث يصبح الجسد أداة تعبير، والكلمة نَفَسًا ينبض بالحياة، أتاح له والده، المسرحي الكبير محمد الكغاط، فرصة المشاركة في مسرحية “بشّار الخير” التي قدّمتها فرقة هواة المسرح الوطني على خشبة سينما أمبير بفاس أمام جمهور غفير، في زمنٍ كان فيه المسرح يحتل مكانة الصدارة في المشهد الثقافي المغربي، كانت المسرحية من تأليف وإخراج محمد الكغاط نفسه، بينما أدّى الدور الرئيسي فيها الراحل فؤاد بن سليمان، أحد أبرز الوجوه المسرحية آنذاك، وشارك في العرض ما يقارب عشرة أطفال، من بينهم فهد، الذي كان يقف للمرة الأولى في مواجهة جمهور حقيقي، تتدفق إليه الأنظار من كل الجهات، لم يكن يدرك تمامًا ما يعنيه الوقوف على الخشبة، لكنه شعر بأن شيئًا عظيمًا يحدث في داخله، إحساس بالانتماء إلى عالمٍ مدهش، عالمٍ يلتقي فيه الضوء بالصوت، والخيال بالواقع، كانت التدريبات تجري في قاعة صغيرة بـ”لافوار”، أي المعرض القديم القابع في ساحة فلورنسا، قبل أن يتحول في السنوات اللاحقة إلى فضاء تجاري صاخب، في تلك القاعة البسيطة التي كانت تنبض بالحماس، تفتّح وعي فهد على جمالية العمل الجماعي، وعلى صرامة والده في توجيه الممثلين وضبط الإيقاع المسرحي، كان محمد الكغاط يشرف بنفسه على كل التفاصيل، من نبرة الصوت إلى حركة الجسد، ومن الإيقاع الزمني للمشهد إلى انسجام الممثلين فوق الخشبة، بالنسبة لفهد، لم تكن تلك التدريبات مجرّد تمارين على الأداء، بل كانت دروسًا مبكرة في معنى الالتزام والإبداع والانضباط الفني.

يتذكر فهد كيف كانت تلك الأيام تمضي في مزيج من المتعة والرهبة، إذ كان يشعر أنه يشارك في حدث أكبر من سنه، وأن وجوده بين الممثلين الكبار يمنحه نوعًا من النضج المبكر. كانت الخشبة تبدو له ككائن حي يتنفس مع كل خطوة، وكل جملة تُقال، وكل تصفيق يعلو من الجمهور. كان ذلك الجمهور الغفير في سينما أمبير، الذي يملأ القاعة حتى آخر مقعد، جزءًا من التجربة، يبعث الدفء والحماس في نفوس الممثلين الصغار، وحين انتهى عرض مسرحية “بشّار الخير”، كان فهد يعيش نشوة لا توصف، لم يكن يدري أن تلك اللحظة ستظل محفورة في ذاكرته كأحد أجمل أيام طفولته. بعد العرض، أهداه والده نسخة مطبوعة من نص المسرحية على آلة بنظام “الستانسيل”، وقد كتب على صفحتها الأولى إهداءً بخط يده” إلى فهد، في أول دور يقوم به”، كان ذلك الإهداء بالنسبة إليه أكثر من مجرد تذكار؛ كان بمثابة وسام أبويّ يرمز إلى الاعتراف والعبور إلى عالم الفن، ظلّ يحتفظ بتلك النسخة ككنزٍ لا يُقدّر بثمن، يعود إليها كلما أراد أن يتذكر البدايات، وأن يستعيد الدهشة الأولى التي فتحت أمامه باب المسرح، تلك التجربة، رغم بساطتها، شكّلت حجر الأساس في مسيرته، إذ غرس فيه والده حبّ الخشبة والبحث عن الصدق في الأداء، ورسّخ لديه قناعة بأن المسرح ليس مجرد مهنة، بل أسلوب حياة، وفعل إيمان بالإنسان والجمال والمعنى.

في مطلع الثمانينيات، وتحديدًا سنة 1980، شهدت إذاعية فاس الجهوية حدثًا فنّيًا لافتًا مع تقديم المخرج الكبير محمد الكغاط للمسلسل الإذاعي “دفنا الماضي“، المقتبس من الرواية الشهيرة للراحل عبد الكريم غلاب، أحد أعمدة الأدب المغربي الحديث، كان هذا العمل تجربة فريدة في الدراما الإذاعية المغربية، إذ جمع بين عمق النص الأدبي وقوة الأداء التمثيلي، وفتح أفقًا جديدًا أمام الممثلين في توظيف الصوت كأداة تعبير درامي كاملة، من بين الوجوه التي تألقت في هذا العمل، برز اسم فهد الذي شارك إلى جانب نخبة من الممثلين والممثلات من مدينة فاس، كما شارك في المسلسل عدد من الإعلاميين العاملين في الإذاعة، ما أضفى على العمل طابعًا جماعيًا يُجسّد روح التعاون الفني بين المسرحيين والإذاعيين، في زمن كانت فيه الدراما الصوتية إحدى أهم وسائل التواصل الثقافي مع الجمهور، كانت مشاركة فهد في هذا المشروع بمثابة بوابة عبور إلى عالم الاحتراف، إذ أُسنِد إليه دور عبد الرحمن في الحلقتين الأولى والخامسة من أصل عشرين حلقة، ورغم محدودية ظهوره من حيث عدد الحلقات، فإن حضوره كان لافتًا بما أبان عنه من صدق الأداء وقدرته على الإيحاء بالحالة النفسية للشخصية عبر نبرة الصوت وتقطيعات الجمل الحوارية، وهي مهارة لا يتقنها إلا من تمرّس على الإصغاء العميق للنص وعلى الإحساس بالمستمع قبل النطق بالكلمة، لقد شكّل مسلسل “دفنا الماضي” بالنسبة إليه تجربة فنية مكثّفة ومؤثرة، تعلم من خلالها أن الإذاعة ليست مجرد وسيلة بث، وإنما مسرح خفيّ تسكنه الأصوات وتحيا فيه الشخصيات دون حاجة إلى ديكور أو إضاءة، كانت تلك التجربة، بما حملته من احتكاك مباشر مع كبار الممثلين والمخرجين، منعطفًا حاسمًا في مسيرته الفنية، إذ زرعت في نفسه الإيمان بأن الكلمة المسموعة يمكن أن تخلّد في الذاكرة بنفس قوة الصورة المرئية، وتحوّلت مشاركته في هذا المسلسل إلى درس أول في فن الإصغاء والتمثيل بالصوت، وبداية رحلة طويلة مع الدراما بكل تجلياتها.

في وسط مطلع الثمانينيات، كان المشهد المسرحي في فاس يعيش حراكًا حقيقيًا، وكانت فرقة هواة المسرح الوطني بقيادة المبدع الراحل محمد الكغاط تتصدر هذا الحراك بعروضها الجريئة التي كانت تلامس قضايا الإنسان والمجتمع بلغة فنية جديدة ومتفردة، في تلك الفترة، كان فهد الشاب المتعطش للفن والثقافة نادرًا ما يفوّت عرضًا من عروض الكغاط، بل كان يتتبع أعماله بشغف المتعلم الذي يكتشف في كل مسرحية درسًا جديدًا في الحياة والفن معًا، حضر فهد أعمالًا أصبحت اليوم جزءًا من ذاكرة المسرح المغربي، مثل “مثل دورك”، و”ميت العاصر”، و”فلاش باك”، و”تيكابوم”، و”واحد، اثنان، ثلاثة”، و”منزلة بين الهزيمتين”، و”فلان، فلان الفلاني، فلتان”، وغيرها من العروض التي كانت تُقدَّم في قاعات سينما أكبير أو ابي الجنود بفاس أو في دار الشباب القدس، حيث كان المسرح يعيش وسط جمهور حيّ، يصفق ويضحك ويتفاعل بحرارة مع الممثلين على الخشبة، كانت تلك القاعات، رغم بساطتها، تتحول إلى فضاءات سحرية تتقاطع فيها الأحلام والطموحات مع ضوء المسرح وصوته ونبض جمهوره، لم يكن فهد يكتفي بموقع المتفرج، وإنما كان يعيش العرض بكل تفاصيله، يتأمل حركات الممثلين، ينتبه إلى طريقة الإلقاء، إلى الإيقاع، إلى دقة الإخراج وإيقاع المشهد، كانت تلك مشاهدة واعية أكثر منها تسلية، أشبه بتكوين غير مباشر، تُصقل فيه الحواس الفنية وتتشكل فيه البذرة الأولى للمسرحي الكامن في داخله، وخلال تلك المرحلة بالذات، كان فهد يحضر من حين إلى آخر جلسات التدريب المسرحي التي يشرف عليها والده، فيتابع كيف تتحول الكلمة المكتوبة إلى فعل حيّ على الخشبة، وكيف يُبنى المشهد بالتكرار والانتباه إلى التفاصيل الصغيرة. كانت تلك اللحظات بمثابة مختبر حقيقي للتعلم، يغذّي فيه الجانب العملي ما كان يشاهده نظريًا في عروض محمد الكغاط وفرقته، ومن خلال هذا الاحتكاك المباشر بعالم المسرح، بدأ وعيه الفني يتشكل تدريجيًا، ليتحول المسرح من مجرد شغف بالمشاهدة إلى إيمان عميق بالفعل المسرحي كأداة للتعبير والتغيير، لا شك أن تلك السنوات الأولى كانت مرحلة التأسيس في مسيرته، حيث انصهرت التجربة الجمالية بالدرس الحياتي، وتكوّن لديه ذلك الحس المسرحي الذي يجمع بين الذوق والانضباط، بين الإبداع والالتزام، كانت متابعة فهد لعروض الكغاط ومشاركته في بيئة والده الفنية أشبه بمدرسة مزدوجة، واحدة على الخشبة وأخرى خلف الكواليس، ستظلّ تؤثر فيه طيلة مسيرته الفنية اللاحقة.

منذ بواكير طفولته، كان المسرح بالنسبة إلى فهد أكثر من مجرد فرجة أو هواية، وإنما كان نسيجًا حيويًا من حياته اليومية، يحيط به من كل جانب، يراه في الوجوه التي تزور بيت والده، ويسمعه في الأحاديث التي تدور حول النصوص والعروض، وفي وجوه المخرجين والممثلين الذين كانوا يمرّون تباعًا من بيت العائلة في فاس، لقد نشأ في بيئة مشبعة بالفن والفكر، حيث كان يتردد على سمعه أسماء مبدعين كبار من داخل المدينة وخارجها، فكوّن ذاكرة مبكرة عن الوسط المسرحي المغربي، وألف لغة الفنانين وطريقتهم في النقاش والرؤية إلى الحياة، كانت تلك المعرفة التي اكتسبها بالمخالطة والمشاهدة لا تُقدّر بثمن، إذ لم يكن من السهل لطفل أو مراهق في سنه آنذاك أن يحظى بتربية فنية وثقافية بهذه الغنى وبهذا القرب من منابع الإبداع الأولى، ومع مرور السنوات، بدأ هذا الشغف الغامض بالمسرح يتخذ ملامح أكثر وضوحًا، فبدءًا من سنة 1988، انفتح أمام فهد عالم جديد حين بدأ يحضر المهرجانات المسرحية ويشارك فيها، يرافق والده وفرقته، ويعيش تفاصيل التجربة المسرحية من داخلها لا من مقاعد المشاهدين، كان الاحتكاك المباشر بعالم العروض، وما يرافقه من توتر واستعداد وسفر ولقاءات، تجربة مكثفة تعلّمه أكثر مما تعلّمه الكتب أو الدروس النظرية. ومن بين التجارب التي كان لها أثر بالغ في تكوينه الفني والإنساني، يبرز المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء، الذي مثّل له فضاءً رحبًا لاكتشاف تنوع المسرح المغربي والعربي والدولي، شارك فهد في خمس دورات متتالية من هذا المهرجان، بدءًا من دورته الأولى سنة 1988، التي كانت بمثابة انطلاقة لمرحلة جديدة في الوعي المسرحي المغربي، في تلك الدورة التاريخية، قدّم محترف المسرح الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – ظهر المهراز بفاس إلى جانب فرقة هواة المسرح الوطني مسرحية “المرتجلة الجديدة” من تأليف وإخراج المرحوم محمد الكغاط، كانت تلك التجربة بمثابة مدرسة مفتوحة أمام فهد، حيث تعرّف أكثر على لغة الكغاط الإخراجية القائمة على الارتجال المنظم، والبحث في العلاقة بين النص والممثل والجمهور.

بعد تلك التجربة الأولى، توالت مشاركاته في المهرجان نفسه، فكان شاهدًا ومشاركًا في عروض أخرى أصبحت من العلامات البارزة في مسار المسرح الجامعي المغربي، مثل “مرتجلة فاس”، و”ذكريات من المستقبل”، و”أساطير معاصرة”، و“وجدتك في هذا الأرخبيل“، ثم “مرتجلة شميشا للا” في صيغتها الأولى. في كل دورة من هذه الدورات، كان فهد يكتسب رصيدًا جديدًا من المعرفة والخبرة، سواء من خلال ما يشاهده من عروض لفرق مغربية وأجنبية، أو من خلال ما يعيشه من تفاعل جماعي في كواليس المهرجان حيث تتلاقى الرؤى والمدارس المسرحية المختلفة، لقد كانت تلك السنوات بالنسبة إليه ورشة مفتوحة للتكوين الذاتي، تعلم فيها كيف يصغي إلى العرض المسرحي بعين الناقد لا بعين المتفرج، وكيف يقرأ الحركة والضوء والإيقاع كما تُقرأ القصيدة أو اللوحة التشكيلية، ومن خلال المهرجانات، أدرك أن المسرح ليس مجرد نص يُؤدى أو عرض يُقدّم، وإنما فضاء للبحث والتجريب والتساؤل، وأن كل عمل مسرحي هو محاولة لفهم الإنسان وموقعه في العالم، بهذا المعنى، كان المهرجان بالنسبة إليه مناسبة للفرجة، ومختبرًا لتكوين الشخصية الفنية التي كانت تنمو بداخله بصمت وثبات، ومن فاس إلى الدار البيضاء، ومن دار الشباب إلى قاعات المهرجانات، تبلورت لدى فهد رؤية فنية متكاملة، قوامها أن المسرح لا يُورث بالدم فقط، ولكنه يُبنى بالتجربة والمخالطة والمعايشة اليومية لجماليات الخشبة، صار المسرح بالنسبة إليه منذ تلك المرحلة فضاء للتعلم الدائم، ومجالًا يختبر فيه ذاته في مرآة الآخرين، ويدرك من خلاله أن الفن الحقيقي هو ذاك الذي يجمع بين المعرفة والعاطفة، بين الذاكرة والمغامرة.

في مطلع التسعينيات، شد فهد الرحال إلى فرنسا لمتابعة دراساته العليا في الفيزياء، وكان ذلك القرار، وإن بدا في ظاهره أكاديميًا صرفًا، يحمل في طيّاته منعطفًا خفيًا نحو عوالم الإبداع والمسرح، هناك، في جامعة “ليل 1″، وجد نفسه يعيش تجربة فريدة تجاوزت حدود المختبرات العلمية ومقاعد الدرس، ليلج فضاءات أخرى تُضيئها خشبات المسرح وتنبض فيها الأرواح بالتعبير والتمثيل، كان يتابع دروسه في النهار، وفي الليل يغوص بين صفحات المسرحيات العالمية، يقرأ بنهم، ويتأمل النصوص كما يتأمل الفيزيائي معادلات الكون، يبحث في ثناياها عن القوانين الخفية التي تحكم النفس البشرية وحركتها في الزمان والمكان، فيما يبدو تسلّل إليه حنينٌ عميق إلى تلك العوالم التي شكّلت وعيه الفني والإنساني منذ الطفولة، كان إحساسه بالفقد مضاعفًا، غربة المكان من جهة، وغياب المسرح من جهة أخرى، غير أن هذا البعد لم يطفئ جذوة الشغف التي كانت تتقد في داخله، بل زادها اشتعالًا، شعر بأن عليه أن يعوّض غياب الخشبة الحقيقية بخشبة أخرى من نوعٍ مختلف، فبدأ رحلته الجديدة في البحث عن المسرح بين الكتب، راح يغوص في مكتبات الجامعة والمكتبات العامة في مدينة ليل، يفتّش في الرفوف عن النصوص التي سمع عنها من قبل، أو عن أسماء كانت تردّدها ذاكرته كما لو كانت ترانيم من زمنٍ جميل، قرأ بشغفٍ لا يعرف الحدود، من المآسي الإغريقية إلى الكلاسيكيات الأوروبية، ومن النصوص الفلسفية حول المسرح إلى التجارب الطليعية الحديثة، كانت كل مسرحية يطالعها تفتح له نافذةً على عالمٍ موازٍ، وكل مؤلفٍ يتعرّف إليه يصبح رفيقَ دربٍ يبدّد شيئًا من وحشة الغربة، لم يكن يقرأ المسرح قراءة المتفرّج أو القارئ العابر، بل قراءة العاشق الذي يحاول أن يستعيد ذاته بين السطور، كانت الصفحات تتحوّل بين يديه إلى خشبة متخيّلة، تنبض فيها الشخصيات بالحياة، وتتعالى فيها الأصوات كما لو كان يسمعها تُتلى أمامه على المسرح. في تلك اللحظات، كان يشعر أن الكتاب نفسه يتحوّل إلى عرضٍ حيّ، وأن المسرح لم يغب عنه قط، وإنما تغيّر شكله فقط، وانتقل من الخشبة إلى الورق، من الضوء إلى الفكرة، وبالتالي صار البحث عن المسرح بين الكتب شكلًا من أشكال الوفاء لذلك العالم الأول الذي تركه خلفه في فاس، لم يكن يهرب من الفيزياء أو من دراسته الأكاديمية، ولكنه كان يجد في المسرح ما يُكملها ويمنحها بعدًا إنسانيًا وجماليًا أعمق، لقد صار الكتاب مسرحه الجديد، والمكتبة خشبته السرية، والقراءة طريقه نحو مصالحةٍ خفية مع ذاته الأولى، تلك التي كانت يومًا تتابع والده بإعجاب وهو يوجّه الممثلين تحت أضواء المسرح.

خلال تلك السنوات الأربع، انفتحت أمامه أبواب المسرح الإغريقي، فتعرف إلى أصداء المآسي الكبرى التي خطّها أسخيلوس وسوفوكليس ويوريبيدس، وإلى روح السخرية اللاذعة عند أريستوفان، فكان يعيش معهم دهشة البداية الأولى للفكر الدرامي، حيث يتقاطع المقدّس بالإنساني، ويتحوّل الألم إلى معرفة، ثم امتدّ فضوله إلى الكلاسيكيات الأوروبية، فقرأ شكسبير في صراعاته الكونية بين الخير والشر، وموليير في نقده اللاذع للمجتمع، وراسين في جلال لغته المأساوية، وتشيخوف في صمته المليء بالحياة، وغيرها من التجارب التي جعلته يستشعر كيف يُمكن للنص أن يكون مختبرًا آخر لتجريب الإنسان، غير أن القراءة وحدها لم تكن لتكفيه، فقد وجد في محترف المسرح الجامعي بجامعة “ليل” متنفسًا حقيقيًا لممارسة هذا الشغف القديم الجديد، كان يمثّل إلى جانب زملائه الطلبة، لاستعادة اكتشاف أنفسهم في أدوار وشخصيات متباينة، يتمرّنون على النطق والحركة، على الإصغاء والإنصات، على بناء الجسد كأداة للتعبير لا كموضوع للدراسة، كانت التدريبات تمتدّ لساعات، تتخللها النقاشات حول النص والمعنى والتمثيل، ولكأنهم يعيشون ورشة دائمة للبحث الفني والفلسفي في آن واحد، تحوّلت تلك المرحلة من مسار دراسي في الفيزياء إلى تجربة تكوينٍ روحي وفكري في المسرح، لقد منحته فرنسا، ومختبرات “ليل” على وجه الخصوص، دروسًا في الدقة والتحليل العلمي، لكنّ خشبة المسرح منحتنه درسًا أعمق في فهم الإنسان، في الإصغاء إلى الهشاشة والعظمة الكامنتين فيه، حيث أدرك أن الفيزياء والمسرح يتقاطعان في جوهرٍ واحد، البحث عن الحقيقة، الأولى بمعادلاتها، والثاني بعواطفه وصوره وأقنعته، ومنذ ذلك الحين، صار المسرح بالنسبة إليه فضاءً للمعرفة، ولتأمل العالم من خلال مرآة الجسد والكلمة والحركة.

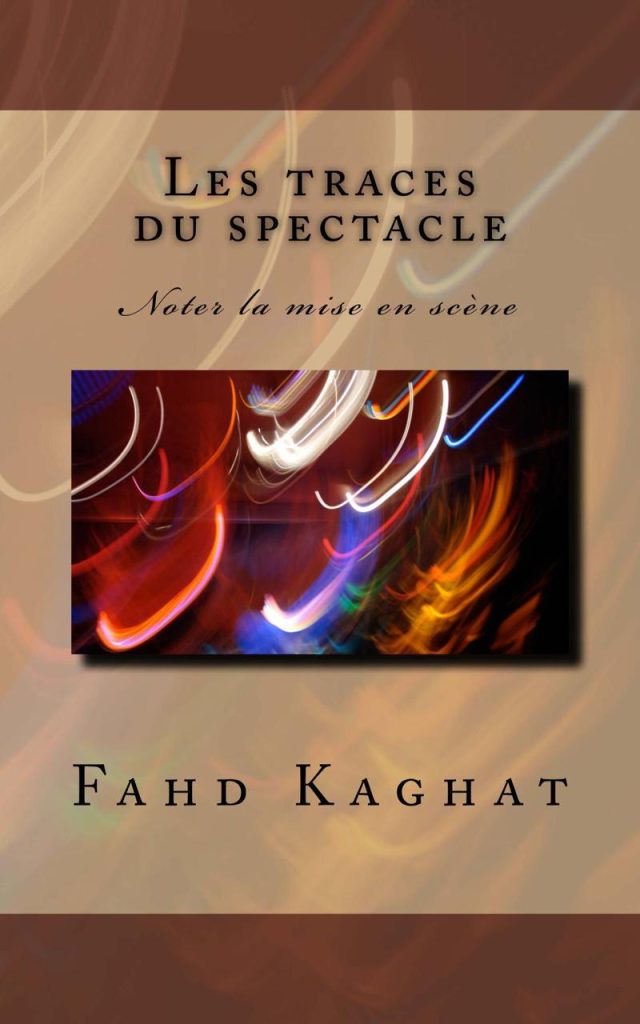

وعندما كان يعود إلى المغرب خلال العطل الصيفية أثناء سنوات دراسته في فرنسا، كان يجد والده محمد الكغاط وفرقة هواة المسرح الوطني غارقين في إعداد عمل مسرحي جديد، كان يحرص على حضور التدريبات التي كان يديرها الكغاط بدقة وهدوء في الطابق العلوي من مقهى “لاكوميدي” بفاس، حيث تبدأ الجلسات في الثامنة مساء وتمتدّ إلى ما بعد منتصف الليل، كانت تلك اللحظات بالنسبة إلى فهد مدرسة حقيقية في فهم كواليس الإبداع المسرحي، إذ كان يتابع عن قرب كيف يتشكل العرض خطوةً بخطوة، من قراءة النص وتوزيع الأدوار، إلى تجريب الحركات والإيقاع والإضاءة، ثم النقاشات الدقيقة حول المعنى والنبرة والمشهد، كان يشاهد والده يوجّه الممثلين بعينٍ فاحصة وصبرٍ كبير، يوازن بين الصرامة والحسّ الفني، فيتعلّم من دون أن يدري كيف يُبنى العرض من الداخل، وكيف تتحول الفكرة إلى صورةٍ نابضة بالحياة، في تلك التدريبات، أدرك أن المسرح لا يُولد على الخشبة أمام الجمهور، وإنما ينمو في الورشات الخفية التي تتجاور فيها الفكرة مع الجهد، والخيال مع الانضباط، لاحقًا، أدرك فهد أن تلك التجارب لم تكن مجرد ذكرياتٍ عابرة، بل كانت تشكّل وعيه الجمالي والفكري في العمق، فقد وجّهته، بوعيٍ أو بدونه، إلى الاشتغال على موضوع التأشير للإخراج المسرحي La notation de la mise en scène، الذي صار لاحقًا محور أطروحتي للدكتوراه في المسرح، ومنه تفرّع اهتمامه بمجال نقدي حديث هو التكوينية المسرحية (Génétique théâtrale)، الذي يعنى بدراسة مراحل تكوّن العرض المسرحي وتطور نصّه الإخراجي،وهكذا، تحوّل ما كان يومًا مجرّد متابعة صامتة لتدريبات والده وفرقته، إلى منبعٍ أساسي لتكوينه الأكاديمي والنقدي في المسرح.

بعد أن نال الدكتوراه في الفيزياء سنة 1995، شعر بأن مرحلة جديدة من حياته بدأت تفتح أبوابها أمامه، مرحلة لم تعد تقتصر على المعادلات والتجارب العلمية، بل امتدت إلى فضاء الإنسان والفن، عاد فهد إلى المغرب محمّلًا بشغف وحماس كبيرين، مستعدًا ليغوص هذه المرة في دراسة المسرح دراسة أكاديمية، ليفهم النصوص والأداء والفضاءات المسرحية من منظورهما العلمي والفني معًا، لكن العودة لم تكن مجرد اقتحام أكاديمي، فقد حملتني أيضًا إلى عالم الذكريات والحنين؛ إلى خشبة المسرح التي عرف فيها أولى خطواته الفنية، وإلى زوايا تدريبات والدي محمد الكغاط التي تعلم فيها أسرار تكوين العرض المسرحي، لم يمض وقت طويل حتى وجد نفسه يشارك مجددًا كممثل في إحدى تجارب والده، اتنقل بين النص والحركة والتفاعل مع زملائه على الخشبة، ليستعيد بذلك متعة التمثيل المباشر وتجربة الجمهور، بعد سنوات من الغياب، كانت تلك العودة مزدوجة، عودة إلى المسرح كممارس، وعودة إليه كمثقف وباحث، تجمع بين الشغف الشخصي والرؤية الأكاديمية، لتبدأ رحلة جديدة يتعلم فيها كيف يلتقي العلم بالفن، وكيف يمكن للمعرفة النظرية أن تُغذّي التجربة العملية، والعكس صحيح.

مع عودته من فرنسا بعد سنوات من الدراسة والبحث في الفيزياء، شعر بأنه على مفترق طرق جديد في حياته، لم يعد العلم وحده كافيًا له؛ كان المسرح يطرق باب قلبه من جديد بعنف، يذكّرنه بكل ما تركه خلفه في طفولته ومراهقته من شغفٍ بالكلمة والحركة والتمثيل، في مطلع الموسم الجامعي 1995/1996، سجل اسمه في السنة الأولى بشعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس، واضعًا نصب عينه هدفًا واضحًا، أن يعيد مساره الدراسي بالكامل من أجل دراسة المسرح بعمق أكاديمي، وأن يسعى للحصول على الدكتوراه فيه، مستفيدًا من المعرفة النظرية والفكرية التي اكتسبها خلال سنواته في فرنسا، لم يكن هذا المسار الأكاديمي وحده ما يشغله، فقد كان عليه أيضًا الاستمرار في مسيرته العلمية، بعد فترة من عطالة قصيرة، التحق بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية في مرحلة أولى، ثم بكلية العلوم والتقنيات بفاس في مرحلة ثانية، ليعمل فيها كأستاذ باحث في الفيزياء، وظيفة ما زلت يزاولها إلى اليوم، كانت حياته تسير على مسارين متوازيين، مسار علمي دقيق قائم على التجريب والتحليل، ومسار فني يفيض بالشغف والخيال، بينهما توازن هش لكنه غني بالخبرة والمعرفة، وفي نفس العام، قرر والده، محمد الكغاط، إعادة تقديم مسرحية “مرتجلة شميشا للا” في صيغة جديدة، مع توزيع جديد للأدوار، بعد أن كانت قد عُرضت في تجارب سابقة، انطلقت التداريب في الطابق العلوي لـلمقهى”لاكوميدي” وبدار الشباب القدس، وكانت التدريبات مكثفة وشاقة، لكنها ممتعة في الوقت نفسه، كان فهد يتابع كل تفاصيل العمل عن كثب، من قراءة النص ومناقشة المشاهد، إلى تجربة الحركات والإيقاعات الصوتية والارتجال المسرحي، كل ذلك في جو مليء بالحيوية والتفاعل بين الممثلين، بعد بضعة أسابيع، قدمت فرقة هواة المسرح الوطني بفاس عرضها الجديد للمسرحية التي كتبها وأخرجها محمد الكغاط، كانت مشاركته في هذا العمل تجربة فريدة، إذ جسد دور “الحكيم الصندي”، بينما تألق الدكتور يونس لوليدي في عدة أدوار أبرزها تيريسياس، جحا، موليير، شكسبير، وأبو الفتح الإسكندري. أما إبراهيم الدمناتي فقدم دور السلطان، والدكتورة رشيدة محزوم (التي قامت بدور خديجة عدلي في أحد العروض) جسدت شخصية “شميشا للا”، بينما أدى الدكتور إدريس الذهبي في دور رئيس لجنة الحكام الحكماء المحنكين، تميز عرض “مرتجلة شميشا للا” بعدة عناصر شكلت تحديًا كبيرًا بالنسبة له، وأضفت عليه متعة خاصة، فالممثلون ظلّوا على خشبة المسرح لمدة ساعة ونصف دون انقطاع، ما تطلب تركيزًا عالياً، واستعدادًا دائمًا، وتواصلاً حيًا مع زملاء الفرقة والجمهور على حد سواء، كان كل عرض بمثابة تجربة متكاملة، يجتمع فيها الإبداع الفردي مع الانسجام الجماعي، وتتكشف فيها خفايا النصوص وروح الشخصيات، فتتحول الكلمات المكتوبة إلى حياة نابضة أمام أعين الحاضرين.

لم يقتصر نجاح العرض على خشبة المسرح في فاس فقط، بل تعدّاها إلى الدار البيضاء ومكناس والمحمدية، حيث استقبل الجمهور العمل بحفاوة، معبّرًا عن إعجابه بقدرة الفريق على تقديم نص معقد بطريقة حيوية ومؤثرة، بالنسبة لفهد، كانت هذه المرحلة أكثر من مجرد تجربة تمثيل؛ لقد كانت درسًا عمليًا في الإخراج، في التفاعل بين النص والجسد، وفي قيمة التحضير والمثابرة، وأيضًا في صقل شخصية الفنان بين الانضباط والإبداع، بين العلم والفن، بين الدراسة الأكاديمية والممارسة العملية، لتشكّل تجربة “مرتجلة شميشا للا” نقطة تحول مهمة في حياته، فقد جمع بين شغفه المسرحي منذ الطفولة، وبين طموحه الأكاديمي الجديد، وعلمته كيف يمكن للالتزام والبحث أن يتحول إلى تجربة فنية متكاملة، وأن تتداخل المعرفة النظرية مع الممارسة العملية بشكل يثري كلاهما، لقد كانت بداية حقيقية لمسار طويل في المسرح، سواء كممثل أو كباحث أكاديمي، ومسار ظلّ يواكبه في السنوات التالية، حيث تنقل بين البحث العلمي والتمثيل المسرحي، مستمتعًا بكل تجربة، ومتعلّمًا من كل مرحلة، مدركًا أن كل خشبة، وكل نص، وكل لحظة تمر في التدريبات، هي جزء من رحلة لا تنتهي نحو فهم الإنسان والفن والحياة.

بعد رحيل والده محمد الكغاط، سنة 2001، وجد فهد نفس أمام مسؤولية ثقيلة، لكن ملؤها الفخر والإصرار على استكمال مسيرة الرجل الذي كرّس حياته للفن المسرحي، كان محمد الكغاط، رمزًا للتفاني والإبداع في المسرح المغربي، وعنوانًا للتميز على الصعيد العربي، ومن أجل الحفاظ على إرثه وإعلاء قيمته، قرر فهد الاستمرار في العمل ضمن فرقة هواة المسرح الوطني، مع إدخال تعديل رمزي على اسمها ليصبح ، جمعية محمد الكغاط لهواة المسرح الوطني، تكريمًا له واعترافًا بما قدمه للأجيال من المسرحين الموهوبين، وللفن المسرحي المغربي عامة، تولى فهد رئاسة الفرقة، مدفوعًا بشغف والده وحبه العميق للمسرح، وأحس بأن كل خطوة على خشبة المسرح تمثل امتدادًا لرحلة والده الفنية، ومن هذه الروح جاء إخراجه لمسرحيته الشهيرة “منزلة بين الهزيمتين”، التي مثلت تحديًا كبيرًا لفهد وفرصة لاستعادة الأثر الفني الكبير الذي تركه والده، كان الهدف ليس مجرد تقديم عرض مسرحي، وإنما خلق تجربة تُجسد فلسفة محمد الكغاط في المسرح، وتجمع بين الرسالة الفنية والبعد الإنساني العميق الذي كان يحرص عليه دائمًا، قدمت الجمعية العرض المسرحي “منزلة بين الهزيمتين”، في عرض تكريمي استثنائي لوالده، بدار الشباب القدس سنة 2002، وسط حضور جمهور متحمس وأجواء مشبعة بالحب والاحترام لاسم محمد الكغاط، تميز العرض بمشاركة نخبة من نجوم المسرح المغربي الذين أضفوا على العمل ثقلًا فنيًا كبيرًا، من بينهم الفنان والمخرج الراحل محمد المريني، والفنان حسن بوعنان، وسميرة لصفر، وإدريس احكوش، وخديجة اليعقوبي، ووفاء أوشن، الذين جسدوا شخصيات المسرحية ببراعة، كلٌّ بما يمتلكه من حضور وتأثير فني، هنا لا يمكن الحديث عن هذا العرض دون الإشارة إلى الإبداع السينوغرافي للراحل محمد الريحاني، الذي أبدع في تصميم فضاء العرض، مستخدمًا الضوء واللون والحركة لتجسيد التوتر الداخلي للشخصيات وللتعبير عن عمق النص المسرحي، لقد كان التناغم بين الإخراج والأداء والسينوغرافيا مثالًا حيًا على رؤية محمد الكغاط التي جمع فيها بين الدقة المهنية والحس الإنساني، وجعلت من هذا العرض تحية صادقة لمسيرته الغنية وللتراث المسرحي المغربي الذي ساهم في بنائه.

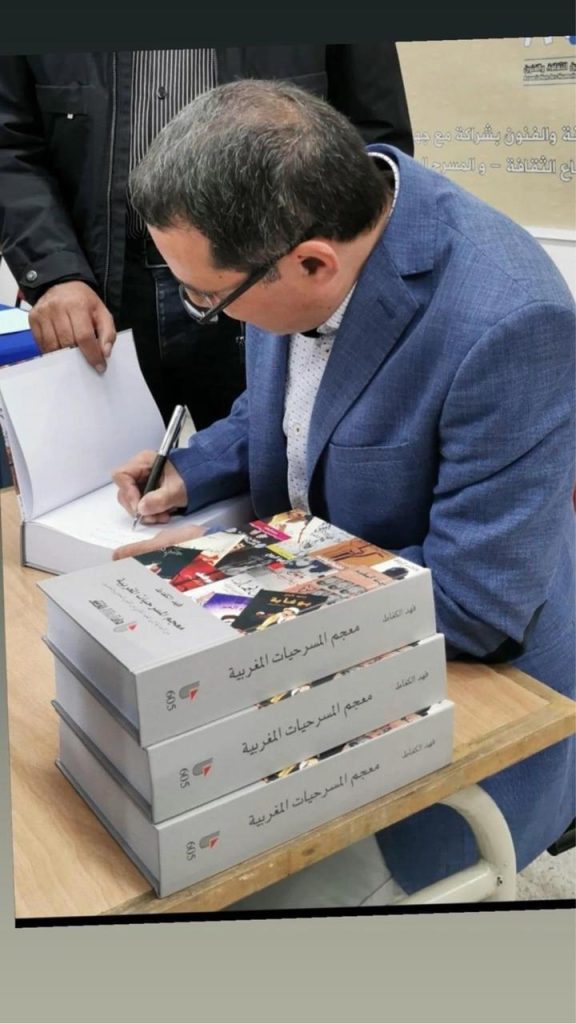

تواصلت رحلة فهد الأكاديمية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس على مدى أربعة عشر عامًا حافلة بالتحديات والتعلم، رحلة شكلت العمود الفقري لمساره الفكري والفني على حد سواء، في هذه البيئة الغنية بالمعرفة، تمكن من صقل مهاراته في الدراسات الأدبية والفنية، حتى تحصل على شهادة الإجازة في الآداب سنة 2000، ثم نال دبلوم الدراسات العليا المعمقة في المسرح سنة 2002، ليبلغ شغفه بالمسرح أوجه مع حصوله على درجة الدكتوراه في المسرح سنة 2009. لقد كان هذا الإنجاز تتويجًا لحلم ظل يلازمنه منذ فترة المراهقة، حلم ينم عن شغف مستمر بالمعرفة والرغبة العميقة في الغوص في أسرار الفن المسرحي وفهم آلياته وتطوراته، لقد كان التوازي بين الدراسة الأكاديمية والعمل المسرحي عملية حيوية، فقد شكل كل منهما دعمًا للآخر، فالمسار النظري زاد من عمق فهمي للمسرح، والعمل الميداني أضفى على دراسته بعدًا واقعيًا وإبداعيًا، لقد عملت جمعية محمد الكغاط لهواة المسرح الوطني على إصدار مجموعة من أعمال والده، المسرحية والنقدية، ضمن منشورات الجمعية، حيث كانت التجربة مصدر إلهام لفهد لتطوير مشروعه الفكري الخاص، فقد شرع، منذ سنة 2013، في إصدار مؤلفاته الخاصة، مستفيدًا من تجربة النشر السابقة ومن خبرة السنوات الطويلة في المسرح، سواء على صعيد البحث الأكاديمي أو على صعيد الإخراج والأداء المسرحي، كان الهدف من هذه المرحلة الجديدة ليس مجرد إصدار كتب، وإنما توثيق تجربة شخصية تمتزج فيها المعرفة الأكاديمية بالشغف المسرحي، وتجسيد رؤية فكرية وفنية تراكمت على مدى سنوات من التعلم والممارسة، واستكمالا لنهج والده المرحوم محمد الكغاط، وقد أصبحت هذه المؤلفات وسيلة للتعبير عن رؤاه المسرحية والنقدية، وعن فهمه العميق للغة المسرح وطرقه في التعبير عن الإنسان والمجتمع، بذلك، تحولت رحلة التعليم الطويلة إلى مسار متكامل يجمع بين النظرية والتطبيق، بين الإرث الفني لوالده وبين المشروع الشخصي لفهد الذي شكل امتدادًا طبيعيًا لشغفي بالحياة المسرحية والثقافة الإنسانية على حد سواء.

كانت سنة 2013 نقطة انطلاق جديدة في مسار فهد الفكري والإبداعي، حين أصدر كتابه الأول بعنوان “تدوين الفرجة المسرحية”، وهو الكتاب الذي يمثل في جوهره ثمرة أطروحة الدكتوراه التي أنجزها في المسرح وناقشها سنة 2009، لم يكن هذا الإصدار مجرد خطوة في مسار نشر الأعمال الأكاديمية، بل كان تتويجًا لسنوات طويلة من البحث العميق والملاحظة الدقيقة لتجربة الفرجة المسرحية، ومجهودًا لتوثيق أسس فهم المسرح، ليس على المستوى النظري فحسب، بل في علاقة النص بالمشهد والجمهور، والإخراج بالتحليل النقدي، بهذا العمل، وضع فهد حجر الأساس لمسار مستقبله يجمع بين النقد المسرحي والإبداع العملي، مسار يهدف إلى مزج النظرية بالممارسة، والبحث الأكاديمي بالابتكار الفني، في السنوات التالية، واصل فهد توسيع نطاق اهتمامه المسرحي والفكري من خلال مجموعة من الإصدارات التي تعكس تعدد التجارب وتنوع الاهتمامات. ففي سنة 2014 صدر كتابه “آثار الفرجة المسرحية – تأشير الإخراج المسرحي” باللغة الفرنسية، ليكون جسرًا بين الفكر المسرحي المغربي والساحة الأكاديمية العالمية، مقدّمًا رؤية نقدية تركز على العلامات والمؤشرات التي تشكل تجربة الفرجة وتتيح قراءة جديدة للإخراج المسرحي. ثم جاء إصدار سنة 2016 بعنوان “الإيقان والارتياب أو يوريبدس الجديد”، نص مسرحي ينتمي إلى ما يسميه المسرح الكوَانْتِي، تجربة جديدة في الكتابة المسرحية تسعى إلى استكشاف أبعاد النص والفعل المسرحي عبر منظور متعدد المستويات، يمزج بين الحدس العلمي والخيال الفني، بين النظرية والتجربة العملية.

لم يتوقف الاهتمام بالتوثيق النقدي عند هذا الحد، فقد أصدر سنة 2019 “معجم المسرحيات المغربية – من البداية إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين”، وهو عمل مرجعي يسلط الضوء على مسار المسرح المغربي ويجمع بين التاريخ والتوثيق النقدي والتحليل، محاولًا أن أقدّم للقارئ صورة شاملة عن التجربة المسرحية المغربية بكل تنوعها وثرائها، ثم جاء نص مسرحي جديد سنة 2020 بعنوان “الرَّاجِحُ والمُتَعَذِّر”، ليواصل تجربة المسرح الكوَانْتِي، مؤكدًا على الرغبة في استكشاف فضاءات جديدة للغة المسرح، تتجاوز التقليدية وتفتح آفاقًا للتجريب والابتكار، ولأن الإبداع لا يعرف الحدود، فقد تُرجمت بعض أعماله المسرحية والنقدية إلى لغات أخرى، لاسيما الفرنسية والبرتغالية، بما في ذلك مسرحيتا “الإيقان والارتياب أو يوريبدس الجديد” و”الرَّاجِحُ والمُتَعَذِّر”، اللتان صدرتا في ترجمة فرنسية عن دار لارمتان L’Harmattan في باريس على التوالي سنتي 2018 و2021، مما وفر فرصة للتواصل مع جمهور عالمي وللتأكيد على حضور المسرح المغربي في السياق الدولي، ومع اقتراب العام الجديد 2026، يستعد فهد الكغاط لإصدار نص مسرحي جديد من المسرح الكوَانْتِي بعنوان “المُشابَكَة أو هِيكَابِي العامِرِيّة”، ليكتمل بذلك ما أطلق عليه “ثلاثية المسرح الكوَانْتِي”، مشروع طويل بدأه منذ عدة سنوات. هذه الثلاثية تمثل تتويجًا لرؤيته المسرحية، مساحة للتجريب والبحث، ونصًا يسعى إلى إعادة تعريف العلاقة بين النص والمشهد، بين الكاتب والممثل، بين المشاهد والفكرة، لتكون كل تجربة مسرحية محطة جديدة في رحلته الفنية والفكرية لاستكشاف عمق المسرح وإمكاناته غير المحدودة.

يُعد فهد الكغاط واحدًا من أبرز الفنانين المسرحيين والباحثين في المشهد المغربي المعاصر، مسارٌ امتزج فيه الإبداع الفني بالدراسة الأكاديمية المتعمقة، وُلد الكغاط في بيئة مسرحية، حيث كان والده محمد الكغاط شخصية محورية في تطوير المسرح المغربي، وهو ما شكّل له نقطة انطلاق مبكرة نحو الفن والخطاب المسرحي. منذ صغره، احتك فهد بعالم المسرح، متتبعًا خطوات والده، وملمًّا بالكتابة والإخراج والأداء المسرحي، ما منح تجربته الفنية عمقًا فريدًا ومتانة ثقافية نادرة، شكلت مسيرة فهد الكغاط رحلة متكاملة بين الإرث العائلي والإبداع الشخصي، بين البحث الأكاديمي والتجريب المسرحي، لتصبح تجربته نموذجًا حيًا للمثابرة على الجمع بين الفن والفكر، وبين النظرية والممارسة، مؤكدًا على قدرة المسرح المغربي على التطور والانتشار محليًا ودوليًا.

لا استمرار في المسرح الا لمن يعشقه،والدكتور فهد الكغاط فنن يانع من بستان مزهر -السي محمد الكغاط رحمه الله-والذي كان العمل معه يتميز بالبحث وحرية الاجتهاد والعمل المختبري،لذلك كان الفنان والباحث الدكتور فهد الكغاط ملسوع كوالده يحب الحياة والناس والفن. اخي سعيد الاستاذ الصحفي الناقد والمبدع المتعدد لك مني كل التقدير والاحترام والحب على كل المجهودات القيمة التي تقوم بها وعلى قراءاتك في مسارات المبدعين المتميزة بالدرس والبحث والتحليل بارك الله كل جهودك والف تحية وسلام