قراءة في مسيرة الفنان عبد العزيز: عاش المسرح موقفًا وتجربة حياة، باحثًا عن المعنى، ومؤمنًا بأن الفن هو الطريق الأجمل نحو الوعي والحرية.

ولد الفنان عبد العزيز الحسيني عام 1962 بمدينة فاس، في حيّ شعبي نابض بالحياة كان مسرحًا مفتوحًا لتشكّل الوعي والخيال. تلقّى تعليمه الابتدائي في مدرسة ظهر الخميس، ثم واصل مساره الدراسي إلى أن حصل على شهادة البكالوريا في التعليم الأصيل من ثانوية القرويين، بعد ذلك، التحق بـكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز، حيث تابع دراسته الجامعية في السلك الأول إلى أن نال دبلوم السنة الثانية، قبل أن تنقطع مسيرته الأكاديمية لأسباب خاصة حالت دون استكماله الدراسة، لكنها لم تمنعه من مواصلة رحلته في مسالك الفن والحياة بثبات وإصرار، منذ طفولته، كان عبد العزيز الحسيني طفلًا مفعمًا بالحيوية والفضول، تستهويه المغامرة ويأسره اللعب والاكتشاف، لم يكن عبد العزيز يكتفي بحدود المدرسة أو البيت مثل باقي أترابه، كان دائم الحركة بين الأزقة والأحياء المجاورة، مستكشفًا ما تخبئه ساحات فاس القديمة من أسرار وحكايات، كان الشغب عنده طاقة خلاقة لا تميل إلى الفوضى بقدر ما تميل إلى اكتشاف العالم من حوله، لقد نشأ في بيئة غنية بالتنوع الإنساني والاجتماعي، حيث اختلط فيها البسطاء بالحرفيين، والموسيقيون بالباعة، والغرباء بالمقيمين، هذا الخليط شكل له مدرسة أولى في فهم النفس البشرية والتقاط التفاصيل الصغيرة التي تصنع المشهد الإنساني، كانت فاس القديمة في تلك الحقبة فضاءً يعجّ بالحياة الفنية الشعبية، ساحة مفتوحة أمام كل أشكال التعبير الشفهي والجسدي، من الحكواتيين والمشخصين والبهلوانيين إلى الفرق الفلكلورية التي كانت تملأ الأمسيات طربًا وفرجة، في تلك الساحات التي تتوزع بين باب المكينة ورأس القليعة، كان عبد العزيز يجد غذاء خياله وملهم طفولته، انجذب بشدة إلى الحلقة، تلك المدرسة الشعبية المفتوحة التي يتقاطع فيها الأدب الشفهي مع الأداء المسرحي، وكان من أكثر الحلقات التي استحوذت على اهتمامه حلقة أبا الحسن مؤنس، المعروف بلقب “حربا”، وهو فنان شعبي بارز في ذاكرة المدينة، عرفه عبد العزيز عن قرب بحكم الجوار، فتوثقت بينهما علاقة إنسانية وفنية مميزة تركت أثرًا عميقًا في وجدانه، كان عبد العزيز يتردد أيضًا على حلقات أخرى لا تقل سحرًا وإلهامًا، مثل حلقة سيدي الحسين المشاقري، وعيشة بيطيط، والقرع البوكسور(الملاكم)، (اسمه الحقيقي إدريس اليتيم)، وجميعهم شكلوا لوحات نابضة بالحياة والقصص، بطرق فنية فريدة تعكس روح فاس المتعددة الأصوات والوجوه، كانت تلك الحلقات بالنسبة لعبد العزيز الحسيني مختبرًا أوليًا للتمثيل والدراما، ومصدرًا لتكوينه البصري والوجداني قبل أن يتلقف الفن أكاديميًا أو نظريًا، في فضاء الحلقة، تعلّم كيف تُحكى القصة، وكيف تُصاغ الحركة والنظرة والسكوت لغةً من لغات التعبير.

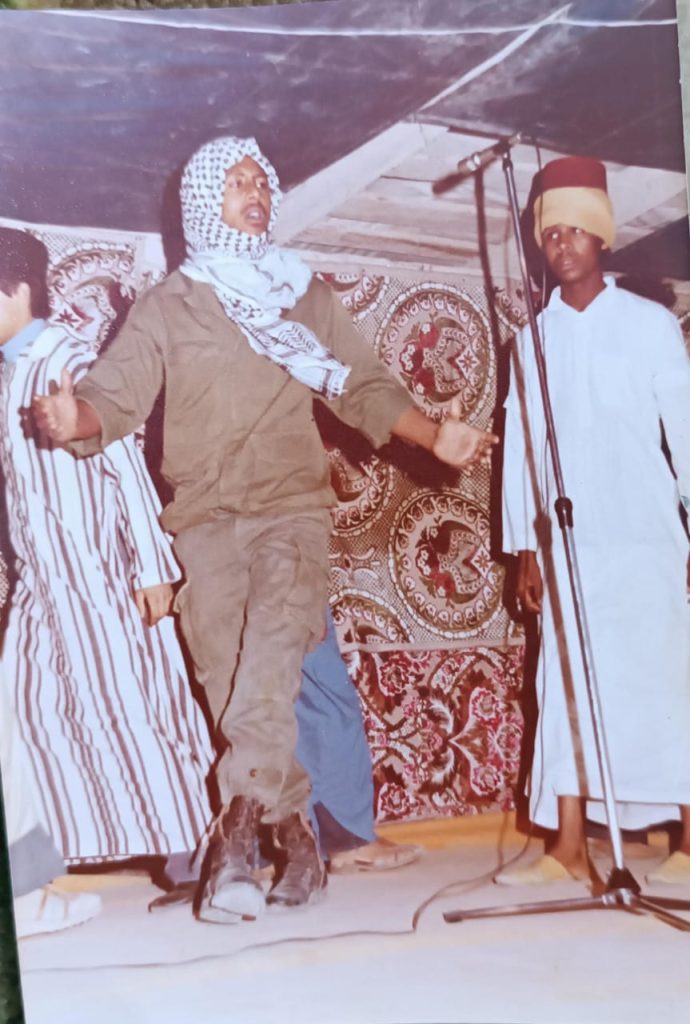

مثل كثير من أبناء الأحياء الشعبية بفاس الذي نشأ فيه، وجد عبد العزيز الحسيني نفسه في محيط محفوف بالمغريات والانحرافات، حيث كانت الظروف الاجتماعية الصعبة والفراغ القاتل كفيلين بجرّ الشباب نحو مسارات مظلمة، لولا أن تداركهم عطف الله أولًا، ثم حكمة بعض وجهاء الحي وشبابه الناضجين الذين رأوا في أولئك الناشئة طاقة تحتاج فقط إلى التوجيه والاحتضان، فكان تدخلهم حاسمًا في رسم مسار جديد لعبد العزيز ورفاقه، حين عملوا على احتضانهم داخل فضاء آمن وبنّاء، هو دار الشباب بن دباب، التي كانت آنذاك قبلة للمواهب الناشئة وملتقى للأحلام الصغيرة التي تطمح للتحليق، داخل فضاء دار الشباب، بدأ عبد العزيز يكتشف نفسه من جديد، لم يكن فتى عاديًا؛ كان يمتلك شغفًا فطريًا بالموسيقى، ودأبًا غريبًا على تحويل الخيال إلى واقع ملموس، فقد كان يتأبط دائمًا آلة وترية بسيطة صنعها بيديه من مواد متوفرة في البيت، يدندن بها نغمات خجولة، لكنها كانت تعبّر عن روح مبدعة تبحث عن لغتها الخاصة، كان يجلس في ركن من أركان الدار مع ثلة من الأصدقاء، يجربون ألحانهم وينسجون أنغامهم في عفوية طفولية، قبل أن يلفتوا انتباه بعض الشباب الأكبر سنًا، الذين لمسوا فيهم موهبة تستحق الرعاية، واقترح عليهم هؤلاء أن ينضموا إلى فرع الجمعية الثقافية والتربوية التي كان مقرها بحي البطحاء(دار الشباب البطحاء حاليا بواد الفجالين)، وهناك بدأت الموهبة تجد إطارًا مؤسساتيًا يحتضنها. ومع مرور الوقت، وبدافع الحماس الجماعي، بادر الحسيني ورفاقه إلى تأسيس جمعية جديدة أطلقوا عليها اسم “مسيرة الشباب”، وكان الحلم واضحًا، أن يصنعوا لأنفسهم مساحة للتعبير والتغيير، تغيير واقعهم في الحي الهامشي، وأن يقدّموا شيئًا مفيدًا لمجتمعهم، في هذه الجمعية الفتية، تولى عبد العزيز مسؤولية لجنة الموسيقى والمسرح، رغم أنه لم يكن يملك حينها معرفة تذكر بعالم المسرح، لا في التأليف ولا في الإخراج ولا في أسس التمثيل، لكنه، كما اعتاد منذ صغره، لم يدع الجهل يقف في طريق التجربة، انطلق عبد العزيز بخطوات فطرية، يقوده الحدس والخيال وحب المغامرة، فبدأ بارتجال مشاهد صغيرة ومقاطع ساخرة أثناء المسابقات الثقافية بين المدارس، كانت تلك الاسكتشات بسيطة في الشكل، لكنها غنية بالصدق والعفوية، تعكس رؤيته الطفولية للعالم وملاحظاته الدقيقة لحياة الناس، ومع كل عرض، كان وعيه المسرحي يتسع، ومداركه تتطور، وموهبته تنضج كزهرة برية تنمو دون تخطيط لكنها تفيض جمالًا، في تلك الفترة، ما بين 1978 و1980، كانت التجربة المسرحية بالنسبة لعبد العزيز مدرسة للحياة أكثر مما كانت نشاطًا فنيًا فحسب، فقد تعلم من خلالها قيمة التعاون، وكيف تتحول الفكرة الفردية إلى عمل جماعي ينبض بالحياة، بدأ يكتب مع رفاقه نصوصًا بسيطة، يعبّرون فيها عن قضاياهم ومواقفهم من العالم، وكانت من بين أولى تجاربهم مسرحية “نداء فلسطين” ومسرحية “السلام”، اللتان شكّلتا البذرة الأولى لحلمه المسرحي.

كانت تلك المحاولات المتواضعة تعبيرًا عن وعي اجتماعي وسياسي بدأ يتفتح لدى جيل يعيش تحولات عميقة، جيل يبحث عن صوته في ظل واقع مضطرب للخروج من عنق الزجاجة، وجد عبد العزيز في المسرح وسيلة للتعبير عن هذا الوعي، فكان يكتب دون أن يدرك أنه يكتب، ويمثل دون أن يعلم أنه يؤدي أدوارًا مسرحية حقيقية، لقد كان يعيش الفن عيشًا فطريًا، نابعًا من إحساسه الصادق بالحياة ومن حاجته لأن يقول شيئًا للعالم من حوله، ومع مرور الوقت، لم تعد دار الشباب ولا الجمعية مجرد فضاء للترفيه، بل أصبحت مختبرًا للتجريب والإبداع، ومهدًا لتكوين فنان سيشق طريقه بثقة في عالم المسرح، كانت تلك السنوات بمثابة مرحلة التكوين الذاتي وانفتاح على عوالم النور، التي صقلت موهبته وجعلته يدرك أن الفن رسالة ومسؤولية، ومن رحم تلك التجارب الأولى، بدأ عبد العزيز الحسيني يضع أولى لبنات مسيرته الفنية، مؤمنًا بأن الشرارة الصغيرة التي تولد في حي شعبي يمكن أن تتحول، بالإصرار والإيمان، إلى وهجٍ يضيء مسرح الوطن.

في موسمي 1981 و1982 شهدت الساحة المسرحية الفاسية منعطفًا حاسمًا، إذ احتدم الصراع بين الاتحاد الإقليمي لمسرح الهواة وعدد من الفرق المحلية التي طالبت بمزيد من الاستقلالية والتجديد، ومن رحم هذا الخلاف وُلد تكتل جديد حمل اسم “التضامن المسرحي“، ترأسه الفنان الراحل محمد المريني، ليشكل جسرًا يجمع الطاقات المسرحية المتفرقة في مشروع جماعي طموح، وقد أثمر هذا التعاون عن إنتاج مسرحي ملحمي ضخم حمل عنوان “المولى إدريس“، من تأليف الروائي والقاص عبد السلام البقالي وإخراج محمد خشلة وإنتاج المرحوم عبد العزيز الساقوط، بمشاركة أغلب الفرق المسرحية الفاسية، عُرض العمل في فضاء باب المكينة التاريخي، فكان حدثًا استثنائيًا جمع بين عمق التاريخ وجمال الأداء الجماعي، وفي الموسم اللاحق 1982-1983، واصلت الفرقة التي ينتمي إليها عبد العزيز الحسيني نشاطها بإنتاج مسرحية جديدة تحت لواء جمعية الأنوار بعنوان “دور واعكل“، من تأليف وإخراج الراحل محمد الإدريسي.من لايخافي، قُدّم العرض على خشبة سينما أبي الجنود، ليؤكد عبد العزيز ورفاقه من خلاله استمرار الحلم المسرحي الفاسي، وإيمانهم بأن الفن رسالة لا تنطفئ رغم العوائق والصراعات.

بدأ عبد العزيز الحسيني منذ مطلع الثمانينيات مرحلة جديدة في مسيرته الفنية، تميّزت بانفتاحه على تجارب متعددة واحتكاكه المباشر بنخبة من المبدعين المسرحيين في فاس وخارجها، لم يعد يكتفي بالانتماء إلى فرقة واحدة، ولكنه راح يتنقل بين الجمعيات المسرحية، ينهل من تجاربها المختلفة، ويكتسب من كل محطة دروسًا في الأداء والإدارة والإبداع، كانت تلك السنوات مختبرًا حيًّا لصقل موهبته، حيث أدرك أن الفن الحقيقي لا يولد في العزلة، بل في التفاعل المستمر مع الآخرين، في الحوار والتجريب والانفتاح.

بين 1983 و1987، انخرط الحسيني بجدية في جمعية أصدقاء المسرح المغربي، وهي من أهم الفضاءات المسرحية التي احتضنت طاقات فنية شابة آنذاك، حيث سيصبح ممثلا وفنانا متعدد المواهب، يشارك في كل تفاصيل العملية المسرحية من إعداد الديكور إلى المحافظة التقنية، مرورًا بالتشخيص والتجريب، كان شغوفًا بمعرفة كل خبايا الخشبة، يرى في كل مهمة فرصة جديدة للتعلم والإتقانـ خلال هذه الفترة، اشتغل تحت إدارة مجموعة من المخرجين الكبار الذين تركوا بصمتهم في المسرح المغربي، من أمثال الراحل محمد الإدريسي من لايخافي، ومحمد خشلة، والراحل محمد الكغاط، وحسن أمراني، والفنان محسن مهتدي، كل واحد من هؤلاء أضاف إلى رصيد الحسيني بعدًا جديدًا في الفهم والتأمل، فتعلم من الإدريسي الانضباط والصدق في الأداء، ومن خشلة أهمية الإيقاع والتوازن، ومن الكغاط العمق الفكري والتحليل الدرامي، ومن أمراني ومهتدي جماليات الصورة المسرحية وحس الإبداع الجماعي، لكن التجربة التي شكّلت منعطفًا بارزًا في مساره كانت مشاركته في مسرحية “هملت والشيطان“، نصًّا من تأليف عبد الحميد داداس وإخراج محمد خشلة، في هذا العمل، الذي جمع بين الرؤية الفلسفية والجرأة الفنية، جسّد الحسيني دور الشيطان، وهو دور مركب يتطلب وعيًا نفسيًا عميقًا وقدرة على التنقل بين مستويات الأداء المختلفة، وقد أبدع الحسيني في تقديمه لهذا الدور، فمزج بين الغموض والسخرية، وبين الحضور الطاغي والهمس الداخلي، مما جعل النقاد والجمهور على السواء يشيدون بأدائه المتميز والمقنع، لقد كانت تلك التجربة نقطة تحول حقيقية، إذ اكتشف فيها الحسيني قدرته على التقمص الكامل للشخصيات، وعلى تحويل النص إلى كيان حي يتنفس فوق الخشبة. ومع كل عرض، كان يشعر أن المسرح لم يعد مجرد هواية أو انتماء جمعوي، بل رسالة ومسار حياة، ومن خلال انخراطه في هذا النسيج المسرحي الغني، تكرّس وعيه الفني وبدأت ملامح هويته المسرحية تتبلور شيئًا فشيئًا، فغدا من أبرز الوجوه الشابة التي تنبئ بولادة فنان مسرحي حقيقي، متجذر في التجربة ومفتوح على آفاق الإبداع، ومستعد للإبحار في سفن المسرح بلا خوف ولا وجل.

بين عامي 1986 و1988، دخل عبد العزيز الحسيني مرحلة جديدة من مسيرته الفنية داخل جمعية مسرح التكامل التي أسسها الفنان محمد خشلة، كانت بمثابة فضاء نضج وتجريب، إذ بدأ فيها يخطو بثقة نحو الإخراج المسرحي بعد أن راكم تجربة غنية كممثل وتقني وعضو فاعل في عدة فرق، في هذه الفترة، تولى إخراج مسرحية “محنة مخرج” للكاتب عبد النبي جادور، وهو عمل ميتامسرحي يعالج بأسلوب ساخر معاناة المبدع في مواجهة القيود الاجتماعية والمؤسساتية، وقد أبان الحسيني من خلاله عن حس إخراجي متقدم، إذ استطاع أن يوازن بين جدية الموضوع وخفة الأداء، وأن يمنح النص روحًا بصرية مغايرة لما كان مألوفًا آنذاك في مسرح الهواة، بعد هذه التجربة، كتب الحسيني وأخرج مسرحية “المخاض”، التي شكلت منعطفًا فكريًا وجماليًا في مساره، حيث حاول من خلالها أن يجسد رؤيته الخاصة للعلاقة بين الإنسان والقدر، وبين الألم والتحول، كانت المسرحية ثمرة نضج فني وإنساني، عبّر فيها عن قلقه الوجودي وإيمانه بأن المسرح أداة للتطهير والتعبير عن الصراع الداخلي، لم يتوقف عند هذا الحد، بل عاد ليقدّم عملًا آخر بعنوان “طريق النصر”، تولى إعدادَه وإخراجَه، في محاولة لطرح أسئلة حول المصير الجماعي والإرادة الإنسانية، مبرزًا قدرته على الجمع بين الفكر والفرجة، وعلى صياغة لغة مسرحية مشحونة بالرمز والمعنى.

ومع نهاية هذه المرحلة الغنية بالتجريب، جاءت نقلة نوعية في مساره الفني حين التحق ما بين 1988 و1992 بـفرقة هواة المسرح الوطني، وهي من أبرز الفرق التي مثّلت آنذاك جسرًا بين مسرح الهواة والمسرح الاحترافي، هناك وجد الحسيني نفسه في بيئة مسرحية راقية تؤمن بالبحث والتجديد، وتُدار باحترافية فكرية وفنية عالية، عمل في هذه الفترة تحت إشراف الفنان الراحل الدكتور محمد الكغاط، أحد أعمدة المسرح المغربي الحديث، الذي كان له أثر بالغ في صقل موهبته وتوسيع مداركه الفكرية والجمالية، شارك الحسيني خلال هذه المرحلة في عدد من العروض المسرحية البارزة، منها “المرتجلة الجديدة” و”بشار الخير” و”مرتجلة فاس” و”ذكريات من المستقبل”، وكلها أعمال جسدت انفتاح المسرح المغربي على أساليب جديدة في الأداء والكتابة، متأثرة بالمسرح التجريبي والمرتجلات الجماعية، وقد أتاحت له هذه التجارب الغنية فرصة التفاعل مع نخبة من الفنانين والباحثين، مما زاد من نضجه الفني وأكسبه رؤية أكثر عمقًا لدور المسرح في المجتمع، في الوقت نفسه، كان الحسيني يواصل تكوينه الأكاديمي، حيث انتمى إلى جماعة البحث المسرحي الجامعي، فجمع بين التكوين النظري والممارسة الميدانية، مما أكسبه أسلوبًا متوازنًا يجمع بين الفكر والتطبيق. شارك في عروض المسرح الجامعي بالدار البيضاء، كما حضر فعاليات وملتقيات ثقافية كبرى مثل ملتقى اتحاد كتاب المغرب بأكادير، وملتقى رواد الخشبة بمكناس، ومهرجانات مسرح الهواة بفاس، كانت هذه المرحلة بحق تتويجًا لمسار طويل من البحث والمثابرة، جسّد فيها الحسيني صورة الفنان الذي يعيش المسرح فكرًا وموقفًا وتجربة حياة، باحثًا دائمًا عن المعنى، ومؤمنًا بأن الفن هو الطريق الأجمل نحو الوعي والحرية.

في موسمي 1993 و1994، خاض عبد العزيز الحسيني تجربة إخراجية جديدة من خلال مسرحية “الاختيار” للدكتور عبد الفتاح بطاني، تحت لواء جمعية الاتحاد الفني التي كان يرأسها آنذاك الراحل عبد العزيز الساقوط، تميز هذا العمل بجرأته الفكرية وعمقه الإنساني، إذ عالج أسئلة المصير والمسؤولية في مواجهة ضغوط الواقع، وقد أبان الحسيني فيه عن نضج إخراجي واضح، جعله يوفق بين متطلبات النص الأكاديمي وحس الفرجة الشعبية.

أما خلال الفترة الممتدة بين 1997 و2004، فقد انضم إلى فرقة الجدار الرابع للمسرح، وهي محطة غنية في مسيرته الإبداعية، شارك خلالها في عدة أعمال مسرحية تولى فيها مهام متنوعة بين التشخيص والتقنية والإدارة الفنية. من أبرز هذه الأعمال مسرحية “فاندو وليز “ للكاتب الإسباني فرناندو أرابال، من إخراج محمد الإدريسي من لايخافي، حيث جسّد الحسيني دور “فاندو” بإحساس عميق كشف عن قدرته على التعامل مع النصوص العبثية والفلسفية، كما تألق أيضًا في مسرحية “حكاية الفلان الفلاني فلتان“، تأليفًا وإخراجًا للراحل محمد الكغاط، التي جسدت بأسلوب ساخر نقدًا اجتماعيًا ذكيًا، وقد شكلت هذه المرحلة تتويجًا لمسيرة نضج فني جعلت الحسيني من الوجوه البارزة في المسرح الفاسي والمغربي عمومًا.

شهد موسما 2003و2004 تحولًا مفصليًا في المسار الفني لعبد العزيز الحسيني، إذ دخل خلالهما مرحلة الاحتراف المسرحي بعد سنوات طويلة من الانخراط في تجارب الهواة والجمعيات الثقافية، فقد انضم إلى فرقة شركة “ليزبيك“ التس أسسها الفنان محسن المهتدي ومحمد اليونسي، حيث قدّم معها مسرحية “شاري الهم“، المقتبسة عن نص “ذكريات من المستقبل“ للراحل محمد الكغاط، وأخرجها الفنان محسن المهتدي، كان هذا العمل ثمرة نضج فني متراكم، جسّد فيه الحسيني رؤية أكثر وعيًا بعلاقة الفن بالحياة، إذ جمع النص بين السخرية والعمق الفلسفي، وعكس التحولات الاجتماعية بأسلوب فني راقٍ، قُدم العرض في المهرجان الوطني السادس للمسرح الاحترافي بمكناس، حيث لقي استحسان النقاد والجمهور على حدّ سواء، بفضل توليفة تجمع بين الأداء المتقن والإخراج المبتكر. كما شارك العرض في مهرجان جمعية الرباط للمسرح في دورته العاشرة، فحظي بإقبال كبير، ورسّخ حضور الحسيني كأحد الأصوات المسرحية الفاعلة في المشهد الوطني. كانت تلك المرحلة بمثابة تتويج لرحلة طويلة من المثابرة والتكوين الذاتي، غير أن القدر قاده بعدها إلى منعطف جديد.

مع نهاية هذا العمل الاحترافي، اضطر عبد العزيز الحسيني إلى مغادرة فاس نحو مدينة تاوجطات، حيث اشتغل سائقًا لجرافة في معامل الزيوت بن الحسن، كان انتقاله خطوة قسرية تمليها ظروف الحياة المعيشية، لا انسحابًا من الحلم، إذ ظل هاجس المسرح يسكنه كنداء داخلي لا يخفت، وبين ضجيج المعامل وهدير الآلات، كان قلبه لا يزال يخفق بإيقاع الخشبة، يحلم بالعودة إليها في كل لحظة، مستحضرًا تلك المساحات المضيئة من حياته التي قضاها بين العروض والمهرجانات.

من عام 2004 إلى 2022، وهي فترة عمله في تاوجطات إلى حين تقاعده، عاش الحسيني على إيقاع مزدوج، حياة مهنية واقعية تأخذ جلّ وقته، وحياة فنية داخلية تغذيها الذاكرة والخيال والذكريات، لم يكن المسرح بالنسبة إليه مهنة فقط، بل قدَرًا وهويةً، فظل يكتب ويخطط ويبتكر في صمت، وكأنه يعدّ نفسه لعودة قادمة، ورغم انشغاله بالعمل اليومي، لم يخرج من هذه الفترة خاوي الوفاض، إذ أبدع علم 2021 مسرحية فكاهية بعنوان “الزربة عند حربة“، جاءت محمّلة بروح السخرية الذكية التي طالما ميّزت أعماله، في هذا النص، جمع بين النقد الاجتماعي والفرجة الشعبية، معبرًا عن قدرته على تجديد نفسه فنيًا رغم البعد عن الوسط المسرحي، لكن تجربة الحسيني لم تقتصر على المسرح فقط، بل امتدت إلى السينما والتلفزيون والإذاعة، حيث ترك بصمات واضحة في عدة أعمال، فقد شارك في أفلام “صلاة الغائب“ للمخرج حميد بناني، و”قلوب محترقة” للمخرج أحمد المعنوني، و”الكنز” للمخرج القرطبي، وهي تجارب أظهرت مرونته في التمثيل وقدرته على التكيف مع مختلف الأساليب الدرامية، كما عمل في مسلسلات عربية ومغربية، من أبرزها “صقر قريش“ و”ربيع قرطبة” للمخرج السوري الراحل حاتم علي، اللذين فتحا له باب المشاركة في الدراما التاريخية الراقية، إضافة إلى مسلسل “الوعد“ (الجزء الثاني) للمخرج محمد خياري.

أما في المجال الإذاعي، فقد شارك في مسلسلين من تأليف وإخراج الفنان إبراهيم الدمناتي، هما “الناس والناس“ و”الفاطمي الترمضينة“، اللذان أتاحا له التعبير عن طاقته الصوتية والأدائية بأسلوب مختلف، كما ظهر في فيلمين قصيرين هما “أشباح الأمس” للمخرج عادل بنكرينة، و“نور النحاس” للمخرجة مريم بونوار، حيث جسّد شخصيات إنسانية بسيطة لكنها مشحونة بالعمق والصدق.

على امتداد مسيرته الغنية والمتنوعة، ظل الفنان عبد العزيز الحسيني وفيًّا للمسرح باعتباره جوهر الإبداع ومصدر الحياة، فمنذ طفولته في أحياء فاس الشعبية، حيث تشكّل وعيه الفني بين حلقات الحكواتيين والفرق الفلكلورية، أدرك أن الفن لغة عميقة للتعبير عن الذات والوجود، تعلّم من الحياة قبل المعاهد، ومن التجربة قبل الكتب، فكانت الخشبة مدرسته الأولى والأخيرة، تنقّل الحسيني بين الجمعيات والفرق المسرحية، من جمعية أصدقاء المسرح المغربي وجمعية التكامل إلى فرقة هواة المسرح الوطني، حيث اشتغل مع أسماء بارزة مثل المرحوم محمد الكغاط والفنان محمد خشلة والمرحوم محمد الإدريسي من لايخافي، فصقلت تجاربه على أيديهم حسَّه الفني وقدرته على تحويل النص إلى نبضٍ إنساني حيّ، لم يكتف بالتمثيل، بل خاض غمار الإخراج، ووقّع أعمالًا مؤثرة مثل “المخاض” و”محنة مخرج” و”طريق النصر”، وفي مرحلة لاحقة، بلغ نضجه الفني في التجربة الاحترافية مع فرقة “ليزبيك” من خلال مسرحية “شاري الهم”، التي مثّلت ذروة عطائه المسرحي ومشاركته في المهرجانات الوطنية.

ورغم اضطراره إلى الابتعاد عن الخشبة بسبب ظروف العمل في مدينة تاوجطات، ظل المسرح يسكنه كنداء أبدي لا يخفت، حتى في فترات الغياب، كتب نصوصًا مثل “الزربة عند حربة”، وأثبت أن الإبداع لا يُطفأ بالتقاعد ولا بالانشغال، كما وسّع حضوره الفني بالمشاركة في أعمال سينمائية وتلفزية وإذاعية، من “صلاة الغائب” و”قلوب محترقة” إلى “صقر قريش” و”الوعد”، مؤكدًا تنوع موهبته وقدرته على التلون مع كل وسيط فني.

لقد عاش الحسيني الفن كموقف وجودي لا كحرفة، فالمسرح بالنسبة إليه مرآة يرى فيها ذاته والعالم، حمله في قلبه كما يحمل المبدع حلمه، وبقي وفيًا له رغم تقلبات الزمن وتبدل المهن، إنه فنان اختار المسرح، واختاره المسرح بدوره ليكون صوت الإنسان البسيط، وذاكرة مدينةٍ تتنفس فنًّا، لتختزل تجربة عبد العزيز الحسيني مسيرة رجلٍ رأى في الفن قدره الأجمل، وفي المسرح بيته الأول والأبدي.