قراءة في مسيرة الفنان المسرحي والسينمائي توفيق لمعلم: الفن رسالة لا مهنة، ومسارًا للتأمل في الذات والمجتمع أكثر من وسيلة للظهور أو التربّح.

مع مرور العقود، ظلّ توفيق لمعلم حاضرًا في المشهد السينمائي المغربي والعربي، مشاركًا في أعمال متنوّعة تجمع بين الدراما الاجتماعية والسينما التاريخية والواقعية الجديدة

وُلد الممثل السينمائي توفيق لَمْعلم، واسمه الكامل محمد توفيق لَمْعلم الفيلالي، بمدينة خريبكة المغربية في الرابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1968، وكان لوالده عبد الحق الفيلالي أثر عميق في توجيه مساره الفني منذ الطفولة الأولى، فقد عمل الوالد منشّطًا تربويًا بدار الأطفال بخريبكة، ما جعله فاعلًا أساسيًا في تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية بالمدينة، الأمر الذي أتاح للطفل توفيق أن يعيش في بيئة يغمرها الفن، ويتنفس مناخها المسرحي والإنساني باكرًا، منذ مطلع السبعينيات، وتحديدًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1970 و1975، بدأت ملامح الموهبة الطفولية لتوفيق لمعلم تتجلى بوضوح، كان يرافق والده إلى مختلف الفضاءات الثقافية التي احتضنت أنشطة (دار الشباب) الشبيبة القديمة بشارع الروداني، وإلى قاعة نادي المهندسين التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، حيث كانت الحياة الثقافية بخريبكة تعرف حركية لافتة بفضل نخبة من الفاعلين الذين جمعوا بين الحس الفني والتربوي، في تلك الأمكنة التي كانت تضج بالضحكات والحكايات والألحان، تعرّف الطفل على عالم الخشبة، وتذوّق لذة الأداء المسرحي، فكانت بدايته مع مجموعة من المسرحيات والأوبرات الموجهة للأطفال، شارك توفيق لمعلم خلال تلك المرحلة في عدد من الأعمال المسرحية الناطقة بالفرنسية، التي أعدّت خصيصًا لتدريب الأطفال على النطق السليم ومخارج الحروف والإلقاء التعبيري، مع التركيز على بعض الحركات الراقصة والميمية التي تُنمّي الحس الجمالي والانضباط الجسدي. من بين هذه الأعمال التي تركت أثرًا في ذاكرته الفنية، أوبريت “زورو دي لامانشا“، وأوبريت “أديل والبحّار الصغير“، وأوبريت “كاترين والفأس“، كانت تلك التجارب الأولى بمثابة الورشة التكوينية الحقيقية التي صاغت ذائقته الفنية وشحذت قدراته التعبيرية، إذ أتاحت له فرصة الاحتكاك المبكر بجمهور حيّ، والتعامل مع نصوص مسرحية تجمع بين الغناء والحركة والكلمة، شكّلت تلك السنوات التأسيسية مرحلة حاسمة في بناء شخصيته الفنية والإنسانية، فغدت الخشبة بالنسبة إليه فضاءً للتعبير عن الذات، ومجالًا لاكتشاف طاقاته الكامنة، كما ساعدته التجارب المتكرّرة في اكتساب ثقة عالية بالنفس وقدرة على التواصل والتأثير، وفي ظل دعم والده وتشجيعه المستمر، أصبح حضور توفيق لمعلم في الأنشطة الثقافية أمرًا مألوفًا، حيث غرس في ذاكرته المبكرة صورة الأب المبدع الملتزم، الذي جعل من الفن وسيلة للتربية ومن المسرح مدرسة للحياة، هكذا تشكّلت البذرة الأولى لمسار فني طويل، انطلق من دار الأطفال بخريبكة لينفتح لاحقًا على آفاق أرحب في المسرح والسينما، وقد ظلّت تلك التجارب الطفولية الأولى المرجع العميق الذي غذّى حسه الفني ووجّه خطاه نحو الإبداع.

امتدت المرحلة الثانية من مسار توفيق لمعلم بين عامي 1975 و1981، وهي مرحلة حافلة بالتحولات الشخصية والفنية التي أسهمت في بلورة ملامح شخصيته الإبداعية، في ذلك العام الذي شهد انطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، كانت أسرته على موعد مع الانتقال من مدينة خريبكة إلى فاس، المدينة العريقة التي ستحتضن سنوات تكوينه الأولى وتمنحه فضاءً ثقافيًا خصبًا يثري تجربته ويعمّق إحساسه بالفن، في فاس، التحق توفيق لمعلم بنادي المسرح والموسيقى الأندلسية التابع لدار الأطفال الفاسية، وهناك وجد نفسه مرة أخرى وسط بيئة فنية نابضة بالحياة، تجمع بين الموسيقى والمسرح والتربية الجمالية، حيث شارك في عدد من المسرحيات والأوبرات الموجّهة للأطفال، من أبرزها أوبريت “الشعب“، وهي من تأليف والده عبد الحق الفيلالي، وقد أدّى فيها دور الفلاح، مجسّدًا شخصية رمزية تعبّر عن الكرامة والعمل والانتماء إلى الأرض. كانت تلك التجربة علامة فارقة في مساره، إذ جمعت بين الأداء الدرامي والرسالة الوطنية التي كانت تميّز تلك المرحلة من تاريخ المغرب، لم تتوقف مشاركاته عند حدود دار الأطفال، فقد انخرط أيضًا في فرقة مدرسة ابن كيران، حيث قدّم عددًا من المسرحيات القصيرة للأطفال ضمن احتفالات عيد العرش المجيد في الثالث من شهر مارس، فصقل من خلال هذه العروض مهاراته في الإلقاء والحركة والتمثيل الجماعي. كما ساهم في أنشطة منظمة الكشافة والمرشدات، المعروفة آنذاك باسم المنظمة الكشفية الإسلامية، مقدّمًا عروضًا مسرحية وتنشيطية ذات طابع فكاهي وبهلواني، هدفت إلى غرس قيم التعاون والانضباط وروح الجماعة، ومع حلول سنة 1981، برز اسمه مجددًا من خلال مشاركته إلى جانب زملائه من دار الأطفال الفاسية (مركب اجتماعي لرعاية الايتام واستقبال أطفال من القرى المجاورة لفاس) في باب الخوخة بفاس، في مسرحية “لتحيا فلسطين“، حيث جسّد دور الفدائي في عرض قدّم بمدينة المحمدية، شكلت هذه التجربة نقلة نوعية في وعيه الفني، إذ لامس من خلالها البعد الإنساني والسياسي للمسرح، واكتشف طاقته على التعبير عن قضايا كبرى تتجاوز حدود الترفيه. بعد هذا العرض، نال إعجاب المخرج الراحل محمد الشيكي الذي دعاه إلى الالتحاق بصفته متدرّبًا بجمعية المسرح الشعبي بفاس وهي امتداد لفرقة طلبة ثانوية مولاي ادريس المسرحية ومزيج مع حرفيين تقليديين مهرة في مجالها كما في المسرح (تأسست فرقة المسرح الشعبي العربي عام 1956)، رغم أن تلك المرحلة كانت تفتقر إلى تكوين أكاديمي منظم، اعتمد توفيق في هذه المرحلة على قراءاته الذاتية وملاحظاته الدقيقة للعروض المسرحية، فكانت تلك الجهود الشخصية النواة الحقيقية لتكوينه الفني الواعد.

امتدت المرحلة الثالثة من مسار توفيق لمعلم بين عامي 1981 و1986، وهي من أهم المحطات في مسيرته الفنية والتكوينية، إذ شكّل التحاقه بـالمسرح الشعبي بفاس الكائن بدرب سدي عمر الصقلي بشوارة حي البلدية بفاس، لحظة تحول حاسمة في وعيه الجمالي ونضجه الفني، ومنعطفًا بارزًا في انتقاله من الهواية الغريزية إلى التمرّس المهني القائم على التدريب المنتظم والانخراط الواعي في صرح فني مؤسسي، كانت هذه التجربة بمثابة بوابة عبور من عفوية الأداء المدرسي والمناسباتي إلى الاحتكاك المباشر بجيل من المتمرسين الذين حملوا مشعل المسرح المغربي في فترات التأسيس، وكرّسوا عمرهم لخدمة أب الفنون، في فضاء المسرح الشعبي، وجد توفيق نفسه أمام تحدٍّ جديد، يقتضي الانضباط اليومي والمواظبة على التداريب، فانتقل من أجواء العروض العرضية إلى التكوين الممنهج، كانت التداريب تتم وفق رؤية تربوية فنية صارمة، تركّز على بناء الشخصية، وتنمية الحس التعبيري، وإتقان النطق والإلقاء. وخلال هذه الفترة، اشتغل توفيق على عدد من النصوص المسرحية المميزة التي أسهمت في صقل أدواته التقنية والجمالية، منها مسرحية “الرشوة نشوة“ للراحل المعلم الطيب لعلج، و“الكناوي” للدكتور جمال الدين سحنون، و“يا هاجر الكنز“، و“الكعدة والشفك“، و“الأرض والمحراث” للراحل محمد لكحل، إضافة إلى “دار بوعلي“ للكاتب والفنان إدريس الجاي، شكلت هذه النصوص مدارس فنية مختلفة في الرؤية والأداء، ما مكّن توفيق من الاطلاع على تنوع الأساليب المسرحية المغربية، ومن اختبار قدرته على التفاعل مع نصوص تجمع بين الواقعية الاجتماعية والتعبير الرمزي، وقد حظي خلال هذه السنوات بتكوين أكاديمي رفيع المستوى، أشرف عليه نخبة من أعلام المسرح المغربي، من أبرزهم الراحل الدكتور محمد الكغاط، الذي غرس فيه حب البحث والقراءة في الفكر المسرحي، والراحل الأستاذ الحسين المريني الذي درّبه على أدوات الإخراج وبناء الفضاء الركحي، ثم الفنان الكبير الحاج محمد السقاط شفاه الله، الذي شكّل في حياة توفيق لمعلم محطة ملهمة أثّرت في مساره الفني اللاحق، كان الفنان الحاج محمد السقاط يوجّه توفيق لمعلم بأسلوب عملي دقيق، معتمدًا على تدريب الممثل على بناء الشخصية من داخلها، واستيعاب أبعادها النفسية والاجتماعية قبل أدائها فوق الركح، وقد ظل توفيق يعتبر هذا النهج أحد أهم الدروس التأسيسية التي صقلت أداءه وأثرت بعمق في تجربته السينمائية اللاحقة، كما تتلمذ توفيق على يد الأستاذ الدكتور عبد الكريم برشيد، أحد أبرز منظّري المسرح الاحتفالي، فنهل من فكره النقدي وفلسفته الجمالية في التعامل مع الخشبة بوصفها فضاءً جماعيًا تتقاطع فيه الكلمة بالحركة، والممثل بالجمهور، إلى جانب هؤلاء، تلقّى توجيهات مباشرة ونصائح عملية من المخرج المبدع عبد النبي لحلو (نبيل)، الذي جمع بين الصرامة الفنية وخفة الظل، إذ كان يدمج الجد بالمزاح ليقرّب الدروس من المتدرّبين دون أن يفقدها عمقها، ومن المواقف اللافتة في تلك المرحلة، أن المخرج الراحل محمد أنور اختار توفيق رفقة ثلاثة من زملائه لأداء دور صغير في فيلم “نهيق الروح” المخرج نبيل لحلو، غير أن الأربعة انسحبوا قبل موعد التصوير بثلاثة أيام، بسبب إصرار المخرج على حلق رؤوسهم بالكامل، وهو ما أثار في نفوسهم خوفًا من سخرية أقرانهم في القسم، كانت تلك الواقعة، على بساطتها، كاشفة عن حسّ المراهقة الفنية الذي لم يزل يحكم خطواتهم الأولى، لكنها في الوقت نفسه مثّلت درسًا مبكرًا لتوفيق في معنى الالتزام الفني والتضحية من أجل الدور، ومع مرور الوقت، بدأ وعيه يتشكل تدريجيًا، وصار يدرك أن الموهبة وحدها لا تكفي دون تكوين ومعرفة وصبر، فبعد سلسلة من المشاركات الثانوية والكومبارس في بعض العروض، أخذ صيته في الأوساط الفنية الصغيرة يتسع شيئًا فشيئًا، وذاع اسمه داخل بفاس وعند زملائه لما أبان عنه من انضباط وصدق في الأداء، وإن ظلّ يعيش بين الإحباط تارةً والحماس تارةً أخرى، بفعل طبيعة المرحلة التي كانت تبحث عن هوية مسرحية مغربية متجددة.

خلال هذه السنوات، شارك أيضًا في بعض التجارب السينمائية البسيطة، وإن كانت محدودة الأثر. ففي تجربة فيلم “البحث عن جوهرة النيل“، تم اختيار أحد زملائه حميد الفيلالي” لأداء دور مصطفى، فيما اقتصر حضور الآخرين على أدوار ثانوية كـ“كومبارس“. أما توفيق، فقد أُقصي من التجربة بسبب رأي اعتباطي لأحد زملائه الذي اعتبره صغير السن، وهو ما ترك في نفسه أثرًا عميقًا، أعقبه موقف مشابه خلال ورشة السيناريو بدار الحضارة (هي اليوم مركز لتكوين حرفي الصناعة التقليدية) التي أشرف عليها المخرج الراحل صلاح أبو سيف، حيث تكرر تهميشه بذريعة حداثة تجربته، رغم ما أبداه من جدية وشغف، ومع ذلك، لم تُثنه تلك العثرات عن مواصلة الطريق. فقد كانت هذه المرحلة، بكل ما فيها من تجارب وتحديات، مدرسة حقيقية في التكوين والصبر والتشبث بالحلم. أدرك توفيق لمعلم من خلالها أن الفن ليس ترفًا ولا لعبة موسمية، وإنما مسار طويل يتطلب الإيمان العميق بالمسرح كقيمة تربوية وجمالية في آن واحد. وفي نهاية هذه المرحلة، كان قد راكم تجربة غنية مكنته من الانتقال بثقة نحو مرحلة جديدة من مسيرته، أكثر وعيًا بذاته، وأكثر استعدادًا لاعتلاء الخشبة والوقوف أمام الكاميرا بصفته فنانًا يسعى إلى التميز، لا مجرد هاوٍ يبحث عن التصفيق.

تميزت فترة 1986 إلى 1989، بنوع من النضوج الفني، كان وقع خبر بيع مقر فرقة المسرح الشعبي بفاس على توفيق لمعلم وزملائه أشبه بالصاعقة التي هزّت كيانهم الفني والوجداني، فقد جاء هذا الخبر مباشرة بعد احتفالهم بمرور ثلاثين عامًا على تأسيس الجمعية، في لحظة كان يفترض أن تكون مفعمة بالفخر والاعتزاز بإنجازات الفرقة ومسارها الطويل في خدمة الفن المسرحي، غير أن الفرح ما لبث أن انقلب إلى ذهول ومرارة، إذ لم يكن أحد منهم يتوقع أن يُسدل الستار على هذا الصرح الثقافي الذي شكّل جزءًا من ذاكرتهم الجماعية ومسرحًا لأحلامهم الإبداعية الأولى، عاش توفيق تلك الصدمة بعمق، وشعر وكأنه يُقتلع من بيته الثاني، كان المقر بالنسبة إليه أكثر من مجرد فضاء للتدريب والعروض، بل كان شاهدًا على تحوّله من هاوٍ يخطو بتردد على الخشبة إلى فنان يملك وعيًا متناميًا برسالة المسرح، وبعد فترة من الحيرة والذهول، أدرك أن التوقف يعني الموت البطيء للفنان الذي يسكنه، فقرّر أن يجعل من هذا الانفصال لحظة انعتاق لا انكسار، وهكذا وجد نفسه، على حدّ تعبيره، “حرًّا”، يتنقّل بين الفرق المسرحية في المغرب باحثًا عن أفق جديد يروي عطشه الفني، بدأت رحلته الجديدة بانضمامه إلى إحدى الفرق المسرحية القادمة من الخميسات، وهناك شكّل مع مجموعة من الفنانين الشباب ثلاثيًا فكاهيًا أطلقوا عليه اسم “مسمار ومسيمير وسليلو“، وهو ثلاثي جمع بين الكوميديا الشعبية والرسائل التربوية الموجّهة للأطفال، قدّم هذا الفريق عروضًا ناجحة لقيت استحسان الجمهور، وتمكّن من تحقيق مشاركة مشرّفة في العراق الشقيق، حيث لفتوا الأنظار بأسلوبهم العفوي وبقدرتهم على توظيف الفكاهة وسيلة للتثقيف والتربية، كانت تلك التجربة بمثابة عبور جديد لتوفيق نحو فضاء عربي أوسع، واحتكاكًا بتجارب مسرحية مختلفة أغنت خبرته ووسّعت أفقه الجمالي، وبعد عودته إلى المغرب، التحق بـجمعية المختبر بفاس، التي كانت تُعدّ آنذاك من أبرز التجارب المسرحية التجريبية، شارك معهم في عرض موجه للأطفال بعنوان “سرطاع الشرير“، وقدّم العرض بمدينة مكناس إلى جانب زميله الفنان أبو الفتوح حامد، الذي ارتبط معه بعلاقة فنية وإنسانية مميزة، جمعتهما روح الدعابة وصدق الأداء، فقرّرا تأسيس ثنائي كوميدي جديد حمل اسم “فوفو وتوتو“، وقدّما من خلاله عروضًا تنشيطية ذات طابع تربوي ساهمت في نشر المسرح المدرسي والمسرح الهادف بين الناشئة، لم يقتصر نشاطه على هذا التعاون فحسب، إذ سرعان ما التحق بـجمعية المسرح الضاحك، وهي تجربة أضافت إلى رصيده أبعادًا درامية مختلفة، إذ خاض معهم تدريبات مكثفة على نص “تراجيديا السيف الخشبي“، وهو عمل من إخراج الراحل إدريس المعناوي، الذي كان من المخرجين البارزين في فاس، أدّى توفيق في هذا العمل دور شهريار، وكانت التجربة غنية بالبحث في التراجيديا وطرق المزج بين التراث والحكاية المسرحية المعاصرة، لقد مكّنته هذه التجربة من تعميق فهمه للمفارقة بين الجد والهزل، وبين الأداء الملحمي والتمثيل الواقعي، وهو ما انعكس لاحقًا في تنوّع أدواره المسرحية والسينمائية.

وفي منتصف ثمانينيات القرن المنصرم، وجد توفيق نفسه أمام تجربة جديدة حين انضم إلى جمعية الكواكب للمسرح، وهي من الجمعيات النشيطة التي اهتمت بالمسرح الجاد وبإحياء النصوص ذات البعد الإنساني والاجتماعي، رافقهم في جولة مسرحية واسعة جابت عددًا من المدن المغربية، وكان من المقرر أن تُختتم بعرض في فرنسا، في إطار تبادل ثقافي بين فنانين مغاربة ومغتربين، وقد قُدّمت العروض في فضاءات ثقافية متعددة، منها النادي الثقافي البطحاء (دار الشباب البطحاء) ونادي الصناع التقليديين وفضاء سيدي حرازم، وصولًا إلى سينما مرحبا بمدينة تاونات عام 1988، كانت هذه الجولة من أبرز المحطات التي اختبرت فيها الفرقة قدرتها على الصمود والإبداع رغم ضعف الإمكانات، فكان توفيق خلالها فنانا مثابرا يجمع بين الجدية والانضباط وحب المغامرة، واكتساب المعارف والبحث عن فضاء أوسع لموهبته التي بدأت تتشكل، وفي تلك الجولة أيضًا، جدد اللقاء برفيق دربه الفنان الراحل نور الدين الشاوني، الذي كان بالنسبة إليه الأخ والصديق والمعلم، إذ جمعتهما رؤية فنية متقاربة قائمة على الإخلاص للفن ونبذ الاستسهال، شكل اللقاء بينهما لحظة استعادة لذكريات المسرح الشعبي وأيام الحلم الجماعي، لكنه كان أيضًا مناسبة للتفكير في مستقبل المسرح المغربي، بين التحديات المادية التي كانت تخنق التجارب الحرة، والرغبة الصادقة في جعل المسرح صوتًا للمجتمع، لقد شكّلت هذه المرحلة من حياة توفيق لمعلم مرحلة المخاض الثاني في مسيرته الفنية، إذ خرج فيها من عباءة المؤسسات القديمة إلى فضاء التجريب الحر، من الانتماء الثابت إلى الترحال المسرحي بين المدن والفرق. وفي هذا الترحال اكتشف معنى آخر للفن، قائم على التضحية، والمغامرة، والتشبث بالإبداع رغم هشاشة الواقع، كانت التجارب التي خاضها متنوّعة في طبيعتها، من مسرح الطفل إلى الكوميديا الاجتماعية، ومن التراجيديا الرمزية إلى المسرح الجاد، وهو ما أكسبه مرونة فنية نادرة ووعيًا معمّقًا بأهمية التكوين المستمر والانفتاح على تجارب الآخرين، وحين يستعيد توفيق تلك السنوات اليوم، يصفها بأنها الأجمل والأقسى في الوقت نفسه، جميلة لأنها منحته حرية الاكتشاف وتوسيع الآفاق، وقاسية لأنها كشفت له هشاشة البنية التحتية للمسرح المغربي وقلّة الدعم الموجه للفنانين الشباب، إلا أنّه، رغم كل ذلك، ظلّ وفيًّا لقناعته بأن الفن الحقيقي لا يُقاس بالمكاسب المادية، بل بما يتركه في وجدان الناس من أثر، وفي ذاكرة الفنان من صدق وتجربة، وهكذا خرج من تلك المرحلة أكثر نضجًا وصلابة، وقد صاغته التجارب المتتالية على صورة الفنان الذي لا يستسلم للظروف، بل يجعل من كل عثرة منطلقًا نحو إشراقة جديدة في مسيرته المسرحية والسينمائية.

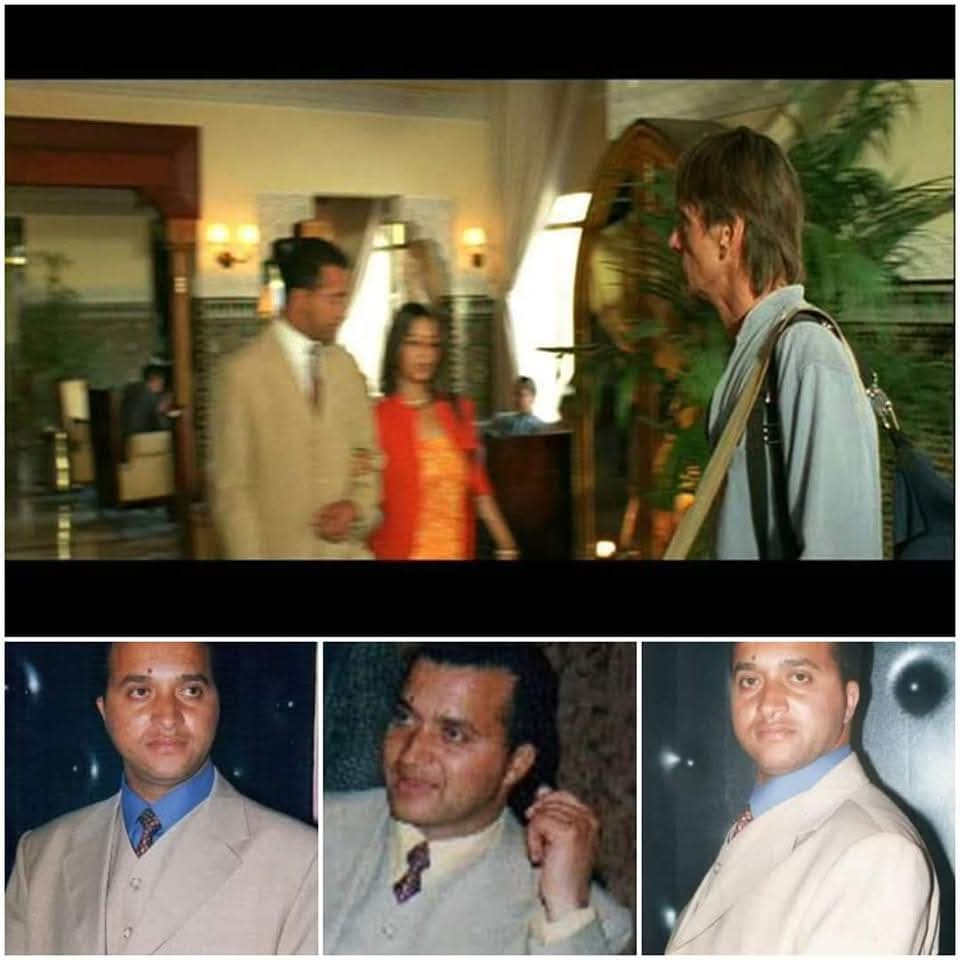

تُمثّل المرحلة الرابعة من مسيرة توفيق لمعلم، الممتدة من 1989 إلى 2025، أطول وأغنى مراحل حياته المهنية والفنية، إذ تتداخل فيها التجربة الإدارية مع المسار السينمائي والمسرحي والكاتب والمؤطر والموجه، في توازن دقيق بين الالتزام الوظيفي والشغف الإبداعي، في أواخر عام 1989، قرّر توفيق أن يخوض غمار تجربة جديدة بتقديم ترشّحه لاجتياز مباراة ولوج المدرسة الإدارية، فكان النجاح حليفه، خلال عامين قضاهما في التكوين بمدينة فاس، اكتسب مهارات تنظيمية وتواصلية صقلت شخصيته ومنحته رؤية أكثر انضباطًا للحياة والعمل، وهي المهارات التي سيستثمرها لاحقًا في مسيرته الفنية، حيث ظلّ يعتبر الإدارة في بعدها الإنساني والفني وجهين لعملة واحدة، النظام والإبداع، بعد تخرّجه، التحق بعمله الإداري في مدينة شيشاوة، حيث قضى أربع سنوات متواصلة، تميّزت بكثافة المسؤوليات وضيق الوقت، ما اضطره إلى التوقف مؤقتًا عن ممارسة المسرح، كانت تلك سبع سنوات عجاف من الابتعاد النسبي عن الخشبة، غابت فيها الأضواء عن حضوره المسرحي، لكنها لم تُطفئ جذوة الفن في داخله، خلال هذه الفترة، اقتصرت مشاركاته على بعض الأدوار الثانوية في أعمال سينمائية كممثل مساعد (كومبارس)، إلى جانب مشاركته في ورشات الكتابة الإبداعية وكتابة السيناريو، وهي تجربة موازية غذّت شغفه بالتحليل الدرامي وبناء الشخصية من منظور سردي لا أدائي، قدّم توفيق خلال هذه السنوات مجموعة من السيناريوهات للأفلام الطويلة، غير أن محاولاته قوبلت بالرفض من طرف التلفزة المغربية ومن مكتب حقوق التأليف بصيغته القديمة، التي كانت تتّسم بطابع بيروقراطي وإقصائي سابقا، ما جعل ولوج المبدعين الشباب إلى فضاء الإنتاج صعبًا، ومع ذلك، لم يستسلم للإحباط، فواصل الكتابة بإصرار، مؤمنًا بأن الإبداع الحقيقي لا يُقاس بقبول المؤسسات، بل بصدق التجربة وإيمان الفنان برسالته، انكبّ على كتابة نصوص قصيرة قدّمها لمخرجين شباب بغرض الحصول على تراخيص من المركز السينمائي المغربي، إسهامًا منه في دعم الجيل الصاعد وتشجيعه على تحويل أحلامه السينمائية إلى واقع، في عام 1998، شكّل انضمامه إلى شركة القرويين أفلام للإنتاج نقلة نوعية في مساره المهني، إذ شارك ضمن طاقم عمل فيلم “هواجس ما بعد منتصف الليل” للمخرج الراحل محمد العليوي، ومن إنتاج صديقه رشيد الشيخ تولّى خلال هذا العمل مهام محافظ (ريجيسور)، وهو الدور الذي يتطلّب دقة عالية في التنظيم والتنسيق بين مختلف أقسام التصوير. كانت تلك التجربة بمثابة عودته العملية إلى الميدان السينمائي بعد سنوات من الغياب، ومن خلالها اكتشف جانبًا آخر من الصناعة السينمائية، بعيدًا عن التمثيل المباشر، لكنه لا يقلّ أهمية عنه في تحقيق توازن العمل الإبداعي، توالت بعد ذلك مشاركاته في عدد من الإنتاجات المغربية والأجنبية، فاشتغل في البداية تقني محافظ (ريجيسور) في عدة أفلام، قبل أن يعود تدريجيًا إلى التمثيل، مؤديًا أدوارًا صغيرة ذات تأثير درامي لافت، كان المخرج محمد عهد بنسودة من أوائل الذين آمنوا بقدراته الفنية، فأسند إليه أدوارًا متنوّعة أتاحت له إبراز طاقاته التعبيرية. وثق بنسودة بجدية توفيق وانضباطه المهني، وهو ما جعله يرشّحه لاحقًا للمشاركة في أعمال المخرج الفرنسي كلود لولوش، الذي كان بنسودة مساعده الأول في عدد من الإنتاجات الدولية التي صُوّرت بالمغرب.

تراكمت تجارب الفنان توفيق لمعلم بشكل لافت خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، إذ تجاوز عدد الشخصيات التي جسّدها في السينما والتلفزيون والمسرح – حسب إحصاء أحد الباحثين المهتمين – مئتي شخصية بين الأدوار الرئيسية والثانوية، وهو رقم يعكس ثراء مسيرته واتساع تجربته الفنية. هذه الوفرة لم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة جهد متواصل، ورغبة صادقة في التعلم والتجريب والانفتاح على مختلف أشكال الأداء، وفي موازاة عمله الفني، واصل توفيق تكوينه الذاتي عبر المشاركة في العديد من الدورات التدريبية وورشات التكوين المتخصصة في التقنيات السينمائية، كان من بين الجهات التي نظّمت هذه الدورات جمعية إبداع الفيلم المتوسطي، إلى جانب أندية سينمائية وجمعيات ثقافية مهتمة بالفن السابع، انخرط في هذه الورش بجدية الباحث لا بفضول الهاوي، إذ كان يسعى إلى فهم كل تفاصيل العملية السينمائية، من كتابة السيناريو إلى الإخراج والمونتاج والإنتاج، مؤمنًا بأن الفنان الشامل هو من يحيط بكل عناصر الحرفة التي يمارسها، تميّزت هذه المرحلة أيضًا بنشاطه التربوي والثقافي، إذ أصبح توفيق مرجعًا وموجهًا لعدد من الشباب الراغبين في ولوج عالم السينما والمسرح. كان يحرص على تشجيعهم، وتقديم النصائح العملية لهم، ومساعدتهم على تجاوز العراقيل الإدارية والفنية التي واجهها هو نفسه في بداياته، بعض هؤلاء الشباب استطاع أن يشقّ طريقه بثبات، وظلّ ممتنًا لتوفيق الذي فتح له الباب، بينما تراجع آخرون في منتصف الطريق، غير أن توفيق ظلّ مؤمنًا بأن الفن لا يحتمل الخذلان، وأن من يخلص له يُكافأ ولو بعد حين، وكان كاتب هذا المقال قد أطلق لقب “المزوار” على الفنان توفيق لمعلم،( والمزوار كلمة الأمازيغية ’أمزوار أو أمزوارو’ التي تعني الأول، وقد كان المسؤول الأول على الأمن في المقاطعات و المدن في العصور الوسطى ، ظهر هذا المنصب مع الدول و الممالك الأمازيغية التي حكمت شمال إفريقيا بعد الإسلام )، ويعرف “المزوار” في الأوساط المغربية ذلك الرجل المرجع والعلامة في الأنساب والأسرة، وهو الذي يتكلف بكتابة شجرة العائلة، لقب استحق توفيق هذا اللقب عن جدارة لما أبداه من تفانٍ وإخلاص في خدمة الشباب، فهو لا يكتفي بتقديم النصائح النظرية، بل يشاركهم خبراته العملية ويأخذ بأيديهم خطوة بخطوة نحو تحقيق أحلامهم، مقدمًا لهم الدعم المعنوي والمعرفي الذي يحتاجونه ليجدوا طريقهم في عالم المسرح والسينما، لقد كانت مواقفه الداعمة ومساندته المستمرة بمثابة بوصلة ينطلق منها الشباب نحو الإبداع والتميز، فهو يزرع في نفوسهم الثقة بالنفس، ويشجعهم على مواجهة التحديات بعزم وإصرار، مرت على يديه أفواج كبيرة من الشباب الذين وجدوا في عطاءه نموذجًا للالتزام الفني والاجتهاد، ومن رأى في المسرح والسينما وسيلة للتعبير عن ذاته، وجد عنده معلمًا ومرشدًا لا يكلّ ولا يمل، يقف إلى جانبهم في كل مرحلة، يشجعهم على تطوير مهاراتهم ومواصلة السير في طريقهم بثبات ورؤية واضحة. لم يكن دوره مقتصرًا على التدريب الفني فحسب، بل شمل أيضًا التوجيه الإنساني والمهني، ليخرج من بين يديه جيلًا واعيًا يحمل الرسالة الثقافية والفنية بروح متجددة، بهذا العطاء المتواصل، أصبح “المزوار” رمزًا للإلهام بالنسبة للشباب، وصوتًا للمثابرة والصبر، ويدًا ممتدة بالخير لكل من أراد أن يغرس خطواته الأولى في عالم الفن، مسطرًا تاريخًا من التأثير الإيجابي الذي سيظل أثره حاضرًا في مسيرة كل من احتك به، وترك في قلوبهم الحافز لمواصلة الإبداع والتميز بلا كلل أو ملل، وفي نفس الوقت أصبح موثقا للحركة المسرحية والسينمائية والثقافية والفنية.

ومع مرور العقود، ظلّ توفيق لمعلم حاضرًا في المشهد السينمائي المغربي والعربي، مشاركًا في أعمال متنوّعة تجمع بين الدراما الاجتماعية والسينما التاريخية والواقعية الجديدة، لم يكن حضوره دائمًا في صدارة الملصقات، غير أن بصمته كانت حاضرة بعمق في كل دور أدّاه، سواء أكان بطولة أم ظهورًا عابرًا. فبالنسبة إليه، القيمة ليست في حجم الدور، بل في صدق الأداء وتأثيره في المتلقي، بحلول عام 2025، يكون توفيق لمعلم قد قضى ما يزيد على أربعة عقود في خدمة الفن، متنقّلًا بين المسرح والسينما والإدارة والتكوين، دون أن تفتر همّته أو تبهت قناعته بدور الفن في تهذيب الذوق وترسيخ القيم الإنسانية. هذه المرحلة الطويلة لم تكن مجرد مسار مهني، بل رحلة وجودية في البحث عن المعنى والجمال، عبَر خلالها محطات من الانكسار والنجاح، من الحلم والخيبة، ليغدو مثالًا للفنان العصامي الذي جمع بين الصبر والمعرفة، وبين الشغف والإصرار على البقاء، يعد عام 2025 محطة فارقة في المسار الإبداعي للفنان توفيق لمعلم، إذ اتخذ خلالها موقفًا حاسمًا بالابتعاد عن المشاركة في عدد من الأعمال الفنية المغربية، مفضّلًا الاكتفاء بعمل واحد هو فيلم “مزال الحال” المخرج هشام الجباري الذي صُوّر مطلع العام الجاري، إلى جانب بعض المشاركات المحدودة في إنتاجات أجنبية، لم يكن هذا الانسحاب الجزئي تعبيرًا عن فتور أو عزوف عن الفن، بل كان اختيارًا واعيًا يعكس نضجه الفني وحرصه على انتقاء مشاركاته بعناية، سواء من حيث القيمة الفنية للعمل أو من حيث نوعية الرفقة التي تحيط به، والتي وصفها بعبارته الخاصة بـ“الرفقة السوليمائية“، في إشارة إلى الصفاء الإنساني والانسجام الروحي الذي يبحث عنه في كل تجربة فنية يخوضها، لقد بلغ توفيق في هذه المرحلة من النضج ما جعله يرى الفن لا باعتباره مجالًا للمراكمة الكمية، بل فضاءً للبحث عن الصفاء الفني والمعنى الجمالي، فبات يختار أدواره بميزان دقيق، مستبعدًا كل ما لا يضيف إلى رصيده أو يمسّ قناعاته الفكرية والأخلاقية، أصبح الفن بالنسبة إليه رسالة لا مهنة، ومسارًا للتأمل في الذات والمجتمع أكثر من كونه وسيلة للظهور أو التربّح، وكما عبّر هو نفسه في أكثر من مناسبة، فإنّ دخوله عالم الفن لم يكن بدافع مادي أو طموح إلى الشهرة، وإنما كان سعيًا نحو تكوين شخصيته وثقافته الإنسانية والفكرية من خلال الاحتكاك بالنخبة الثقافية المغربية من سينمائيين وأكاديميين وسينفيليين، لقد وجد في هذا الوسط المتنوّع مدرسة حقيقية للحياة، أتاحت له توسيع مداركه، وتغذية حسّه النقدي، وصقل رؤيته للفن باعتباره مرآة للمجتمع وامتدادًا لروح الإنسان، كما يرى توفيق أنّ أجمل ما منحه له الفن هو الترحال بين عوالم المغرب الثقافية والحضارية، من شماله إلى جنوبه، ومن مدنه العريقة إلى قراه البعيدة، خلال فترات التصوير التي كانت بالنسبة له مغامرات معرفية بقدر ما كانت تجارب مهنية. فكل موقع تصوير كان يحمل عبق تاريخ الأمة المغربية المجيدة، ويكشف له عن ملامح من جمال الطبيعة وكرم الإنسان المغربي وأصالة العادات والتقاليد، من هذه الرحلات المتعددة تشكّلت لديه قناعة راسخة بأن الفن هو أصدق أشكال الانتماء، لأنه يعيد اكتشاف الوطن في تفاصيله اليومية، وفي وجوه الناس البسطاء الذين يصنعون جوهر الهوية المغربية. وهكذا، مثّل عام 2025 بالنسبة لتوفيق لمعلم لحظة تأمل ووقوف على الذات، أعاد فيها ترتيب أولوياته الفنية والإنسانية، مؤكدًا أن البقاء في الفن لا يكون بكثرة الأعمال، بل بنقاء الاختيار وصدق الالتزام، وأن المبدع الحق هو من يظل وفيًّا لقيمه مهما تغيّرت الظروف وتبدّلت الوجوه.

بهذا المعنى يُعدّ الفنان توفيق لَمْعلّم واحدًا من الأصوات المسرحية والسينمائية والجمعوية المغربية التي تشكّلت في صمت، بعيدًا عن صخب الأضواء وضجيج الظهور، فاختار أن يبني مساره بتؤدة وإصرار، واضعًا في صلب تجربته الإبداعية فكرة الالتزام الفني بوصفه شكلًا من أشكال الوعي الوجودي والإنساني، لم يكن مساره مجرّد انتقال بين الخشبة والكاميرا، ولكنه كان رحلة في تكوّن الذات داخل الفن، وانعكاسًا لعلاقة المبدع المغربي بفنه وبيئته ومجتمعه على مدى أربعة عقود من العمل والمثابرة، منذ خطواته الأولى في دار الأطفال بخريبكة، مرورًا بتجربته التكوينية في فاس رفقة رموز المسرح المغربي، ووصولًا إلى انخراطه في الحقل السينمائي الوطني والدولي، ظلّ توفيق لَمْعلّم مثال الفنان الذي يرى في الفن وسيلة للتربية الجمالية والتنوير الثقافي قبل أن يكون أداة للشهرة أو الربح، تميّزت مسيرته بتنوّع المراحل، فكل حقبة من حياته كانت فصلًا من فصول التكوين والبحث عن المعنى، من أوبرات الطفولة، إلى عروض الكشافة والمسرح الشعبي، إلى تجاربه السينمائية المتعددة التي تجاوزت مائتي دور ما بين المشاركة الثانوية والحضور الفاعل.

إنّ الفنان المسرحي والسينمائي توفيق لمعلم لا يُختزل في أدواره على الركح أو الشاشة، لأنّ ما يميّزه حقًّا ليس تعدّد الشخصيات التي جسّدها، ولا عدد العروض والأفلام التي شارك فيها، بل تلك الرؤية الفلسفية العميقة التي يتعامل بها مع الفن بوصفه جوهرًا للوجود الإنساني ومسارًا دائمًا لاكتشاف الجمال والحقيقة. فالفن عنده ليس وسيلة للتعبير فحسب، بل طريقة للعيش والتفكير والتطهر، ممارسة تُعيد للإنسان توازنه الداخلي وسط فوضى العالم، لقد أدرك لمعلم منذ بداياته أنّ الركح ليس مجرد مساحة للتمثيل، بل فضاء للعبور نحو أفق أسمى، حيث يمتزج الجمالي بالروحي، والإنساني بالفكري. لذلك ظلّ يتعامل مع كل عمل فني – مهما بدا بسيطًا – على أنه رحلة بحث جديدة عن معنى الوجود، عن الصدق في الأداء، وعن التواصل الأصيل مع المتلقي، كان يكرر أن المسرح الحقيقي لا يُقاس بثراء الديكور أو شهرة الممثلين، بل بصدق اللحظة التي يلتقي فيها الممثل بالمتفرج، تلك اللحظة التي يتهشّم فيها الحاجز بين الذات والعالم، من هذا المنطلق، تحوّل الفن عند توفيق لمعلم إلى سلوك حياة، لا إلى مهنة تُمارس بالاعتياد أو المردود، إنه يرى في الفنان كائنًا مسؤولًا أخلاقيًا وجماليًا، يسعى لتنوير الوعي لا لتخديره، ويستمد شرعيته من إخلاصه للفكرة والإنسان، ولعلّ هذا ما جعله يختار الصمت أحيانًا على الحضور الصاخب، والتأمل على العبور العابر، لأنه يعلم أن الفن لا يُقاس بالضجيج، بل بقدرته على لمس جوهر الروح، هكذا يصبح توفيق لمعلم شاهدًا على زمن الفن الصادق، وفنانًا يربط بين التجربة الجمالية والمعرفة الوجودية، مؤمنًا بأن الجمال ليس ترفًا بصريًا، بل سبيلًا لاكتشاف الإنسان لذاته ومعناه في هذا الكون الموار بالحيرة والأسئلة، يمثّل هذا المسار الطويل صورة مصغّرة لتاريخ الفن المغربي الحديث، بما شهده من تحوّلات في التكوين، والإنتاج، وتلقي الجمهور، لقد ظلّ توفيق لَمْعلّم وفيًّا لقناعته بأن الفن الحقيقي هو الذي يمنح الإنسان وعيًا بنفسه وبالعالم، ويعيد ربط الجمال بالحقيقة، لذلك، كان اختياره الواعي في السنوات الأخيرة بالابتعاد عن الأعمال السطحية نوعًا من التأمل في جوهر الممارسة الفنية، وعودة إلى صفاء البدايات التي شكّلت ملامحه الأولى كممثل، ومثقف، وإنسان يرى في الخشبة مرآة للعمر، وفي الكاميرا ذاكرة حيّة لوطن بأكمله، و كما يردد توفيق دائما عن الفنان سان أوكزوبيري: “إن أحسن شيء يمكن للإنسان أن يمارسه في هذه الحياة، هو العمل من أجل الإنسانية، وهذا ما يسعى إليه العمل المسرحي“.

شكراً جزيلا لكم و بارك الله فيكم..