قراءة في تجربة الفنان المسرحي حميد تشيش: من التمرين الورقي إلى المخاض الركحي، سيرة فكرية لمسار متفرّد

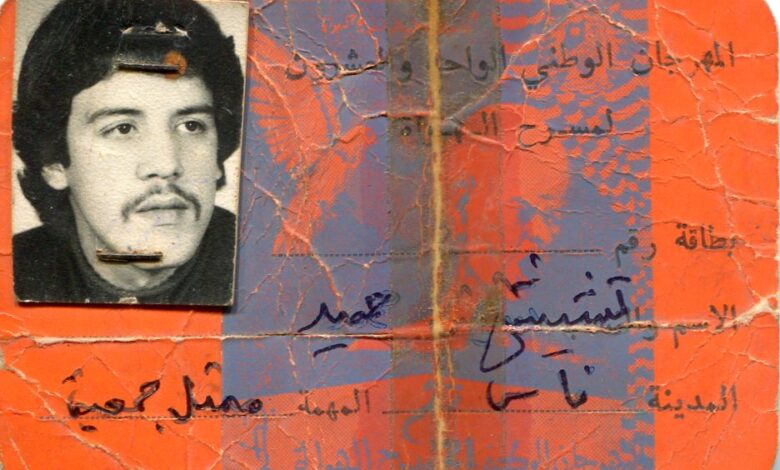

حين يسترجع الفنان والمخرج المسرحي حميد تشيش بداياته، فإن ذاكرته لا تتجه إلى قاعات العرض المضيئة، بل إلى فضاء متواضع، هو دار الشباب بحي المرينيين بملاح فاس، ذلك المكان الذي يحمل في جدرانه أثقال التاريخ، إذ كان في الأصل مدرسة تلمودية وبيعة يهودية تُعرف باسم “إيم هابانيم” بالعبرية وتعني بالعربية (أم البنين)، هذا التحوّل الرمزي من فضاء ديني مغلق إلى فضاء ثقافي مفتوح يلخّص في ذاته قدرًا من التحوّل الذي سيطبع مسيرة تشيش اللاحقة، من التلقين إلى السؤال، ومن الطقس إلى التجريب، في موسم 1975/1976، كانت أولى خطواته كممثل في مسرحية “الحكارة” من تأليف وإخراج الراحل الدكتور محمد الكغاط، ضمن جمعية هواة المسرح الوطني، لم يكن ذلك الظهور مجرّد تجربة هواة، بل بداية تَكوُّن وعيٍ فنيٍّ داخل سياق اجتماعي وثقافي كان في طور التحوّل، فمنتصف السبعينيات في المغرب شكّل مرحلة مفصلية في تاريخ الحركة الثقافية والمسرحية على حدّ سواء، إذ عرفت البلاد دينامية غير مسبوقة داخل النسيج الجمعوي والثقافي، حيث تحوّلت الجمعيات الثقافية في تلك المرحلة إلى فضاءات حقيقية للنقاش والإبداع والمساءلة الفكرية، لم تعد تكتفي بتنظيم أنشطة ترفيهية أو عروض فنية معزولة، بل أصبحت مختبرات فكرية تُمارس فيها الأسئلة الكبرى حول الهوية، والحرية، والعدالة الاجتماعية، ودور المثقف في زمن التحولات العاصفة. كانت هذه الجمعيات بمثابة مدارس موازية، يتقاطع فيها الحس الجمالي مع الوعي السياسي، ويتداخل فيها الأدب والمسرح والشعر مع الفكر النقدي والفلسفة، (في هذا الجو المشحون بالايدلوجية والسجالات السياسية، بدأ يتشكل وعي حميد تشيش)، وفي هذا المناخ، التحمت الفئات الطلابية والمثقفون اليساريون بالحركة المسرحية، فشكّل المسرح أحد أهم فضاءات التعبير الجماعي والنضال الرمزي، يعكس طموحات جيل يسعى إلى التغيير عبر الكلمة والصورة والحركة. وقد غذّت هذه اللقاءات النقاشات الحادة حول معنى الالتزام، وحدود التجريب، وضرورة خلق فن يرتبط بالواقع الشعبي دون أن يفقد قيمته الجمالية.

لقد كان المسرح آنذاك أكثر من مجرد فن للعرض، بل ممارسة فكرية وجمالية تنبش في جدلية السلطة والمجتمع معًا، وتسعى إلى إعادة بناء الوعي الجماعي من خلال التجريب والبحث عن لغة جديدة تتجاوز الأشكال الكلاسيكية، وهكذا أصبحت الجمعيات الثقافية رحمًا لولادة جيل من المبدعين الذين رأوا في المسرح أداة للتحرر والتنوير الاجتماعي، ومجالًا لتشكيل وعي نقدي جمعي يواكب التحولات الكبرى التي عاشها المغرب في تلك الحقبة. ومع رياح فكرية عالمية حملت معها مفاهيم الالتزام والمسرح كأداة للتنوير والتحريض والتغيير، لم يعد المسرح آنذاك مجرد فن فرجوي أو ترفٍ ثقافي، بل صار فعلاً جماعياً ينخرط في هموم الناس اليومية، ويسائل البنى الاجتماعية والسياسية، وفي خضمّ هذه الدينامية، ازدهرت أشكال جديدة من التعبير الجماعي، وبرزت تجارب مسرحية جعلت من “التجريب” قيمة جمالية ومعرفية، هدفها تفكيك السائد، وبحث طرق مغايرة في الأداء والكتابة والاشتغال الركحي، لقد كانت هذه لفترة زمنَ ولادة وعيٍ جديد بوظيفة المسرح ودوره في بناء الإنسان والمجتمع.كان حميد تشيش جزءًا من هذا المخاض؛ فالمسرح بالنسبة إليه لم يكن فضاءً للفرجة فقط، بل مختبرًا لتكوين الذات، ومنبرًا للتفكير في الإنسان والمجتمع والسلطة والمعنى.

تميزت تجربة الفنان والمخرج المسرحي حميد تشيش، منذ بداياتها الأولى، بانحيازها العميق إلى الفعل الثقافي الواعي، أي إلى المسرح باعتباره أداة معرفة وبحث في الوجود قبل أن يكون مجرد وسيلة للعرض أو للمتعة الجمالية، فالمسرح لديه ليس غاية شكلية، بل مسار تفكير نقدي يسائل الواقع واللغة والذات الجماعية، وهو ما جعله ينخرط بوعي في التيار الذي عرفه المغرب في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم، زمن تشكل ما يمكن تسميته بـ”النهضة الثانية للمسرح المغربي”، في تلك المرحلة، كانت الأسئلة الكبرى تتمحور حول مفاهيم الهوية والتأصيل والخصوصية الثقافية، مقابل الانفتاح على الحداثة المسرحية الغربية وأسئلتها الفلسفية والجمالية، في هذا السياق، برز حميد تشيش كمثقف مسرحي يرفض التبسيط والارتجال، إذ جعل من التكوين الذاتي المستمر شرطًا لأي ممارسة فنية مسؤولة، فقد انكبّ على القراءة المتعمقة في تاريخ المسرح ومدارسه الكبرى، متتبعًا تجارب رواد الحداثة المسرحية من بريشت ومسرحه الملحمي، إلى مايرخولد وتجريبيته الجسدية، ومن آرطو ومسرحه القسوة إلى يونيسكو ومسرحه العبثي. هذا الانفتاح المتنوع مكّنه من بناء وعي نقدي مركّب يميز بين الاقتباس والاستلهام، بين التجريب الفوضوي والتجريب المؤسس على رؤية فكرية، لذلك، لا يتعامل تشيش مع النص الركحي كمادة خام للتمثيل، بل يفككه نظريًا، يعيد بناءه مفهوماً ودلالةً، قبل أن يحوله إلى فعل مسرحي حي، يُدهش بالعمق أكثر مما يُغري بالفرجة، إن اشتغاله البطيء والمتأمل على العروض لم يكن علامة تردد، بل ممارسة فكرية قائمة على إعادة التفكير المستمر في الفعل المسرحي، فهو فنان “يمحي كل شيء ويعيد من الأول”، أي أنه يرى في كل عمل مسرحي تجربة بحث لا تُقاس بنتائجها بل بأسئلته، وهنا تكمن فرادته، فهو لا يُسابق الزمن ولا يُغريه التراكم الكمي، بل يشتغل بترو، على إيقاع تأملي يُحوّل الممارسة إلى تأمل نظري، والنظرية إلى مختبر تطبيقي.

بين عامي 1977و1986، انخرط حميد تشيش في عدد من التجارب الجمعوية بمدينة فاس، متنقلاً بين جمعية الشروق المسرحي وجمعية المسرح الضاحك، في الأولى، شارك في مسرحيات “الظلمة” و”الشوافة قالت” و”ناس وأناس” و”الأرض”، وهي تجارب جماعية تجسد روح التعاون الإبداعي التي كانت تميز تلك المرحلة، أما في الثانية، فقد مثّل في أعمال مثل “نيرون السفير المتجول” و”عاشور”، وهما عملان من تأليف محمد مسكين وإخراج العربي السباعي ونجيب العلمي، ما أتاح له فرصة الاحتكاك بتجارب إخراجية مختلفة ورؤية تنوع مقاربات العرض، غير أن التحول الحقيقي في مساره حصل بعد عودته إلى فاس أواخر الثمانينيات، حين بدأ يمزج بين التكوين النظري المتراكم والتجربة العملية الميدانية، ليدخل مجال الإخراج المسرحي من بابه الصعب، أي من البحث لا من التكرار، من باب التفكير والبحث وليس من باب تراكم الأعمال، فمنذ نهاية التسعينيات، سيبدأ حميد تشيش في بناء مشروعه الإخراجي الخاص، مستندًا إلى رؤية فكرية ترى أن العرض المسرحي ليس مجرد تنفيذ حرفي للنص المكتوب، بل هو فعل إبداعي قائم بذاته، يمثل كتابة ثانية تتجاوز حدود الورق إلى فضاء الركح، فهو ينهل من النص الأصلي بوصفه نواة دلالية، ليعيد تشكيلها عبر لغة الجسد، والإيماءة، والإيقاع، والضوء، والصوت، والفراغ، في هذا الأفق، يتحول المخرج والممثل والتقني إلى مؤلفين جدد، يشاركون في إنتاج معنى متجدد ينبثق من الحوار الخلاق بين الدرامي والبصري، بين الكلمة والفضاء، بين الفكرة وتجسيدها الحسي، فالمسرح، بهذا المعنى، لا يكتفي بسرد الحكاية بل يخلق تجربة حسية وفكرية تدعو المتلقي إلى المشاركة في التأويل وإعادة الكتابة ذهنياً. ومن هنا يصبح العرض المسرحي مختبراً جمالياً تتقاطع فيه الكتابة الأدبية مع التشكيل البصري، ويتحول النص من كيان لغوي جامد إلى كائن حي ينبض فوق الخشبة، يخلق مع كل عرضٍ معناه الخاص وزمنه المتفرّد.

منذ “جثة على الرصيف” عام 1997 وهو أول عمل أخرجه عن نص لسعد الله ونوس، يظهر الوعي الحاد الذي يحكم مقاربته الإخراجية، فهو لا يتعامل مع النص كمعطى ثابت، بل كنقطة انطلاق نحو بناء رؤية بصرية ومشهدية مستقلة، في هذا العمل، كما في”بعدالحكي تموت اللقالق” لمحمد أبو العلا عام 1999، و”السيد جمجمة” للمسكيني الصغيرعام 2001، و”أوبريت غنائية” عن قصيدة “وليدات لكار” للزجال الراحل محمد الراشق عام2003 ويدور موضوعها حول الطفولة المشردة، ثم “تراجيديا السيف الخشبي” امحمد مسكين عام 2006 ، سعى حميد تشيش في هذه التجارب المسرحية إلى إقامة حوارٍ خصبٍ بين المحلي والكوني، فيستحضر جذور الهوية الثقافية المغربية والعربية، لا بوصفها موروثًا جامدًا، بل مادة حية قابلة لإعادة التشكيل ضمن رؤى معاصرة تنفتح على التجارب العالمية، فهو يزاوج بين التراث والتجريب، بين الأصالة كقيمة رمزية تمنح العرض عمقه الروحي، والتجريب كفعل بحثٍ جماليٍّ ومعرفيٍّ يسعى إلى تجديد لغة المسرح وأساليبه التعبيرية، بهذا المعنى، لا يتعامل تشيش مع المسرح كفن للتمثيل فقط، بل كفضاءٍ للتفكير وإنتاج المعنى، حيث تمتزج الفكرة الجمالية بالموقف الفكري، وتتقاطع الأسئلة الوجودية مع الهواجس المجتمعية. إن مشروعه المسرحي هو سعي دائم إلى خلق توازن بين الانتماء والكونية، بين الذات والآخر، في محاولة لتأسيس خطاب مسرحي يجمع بين الدهشة البصرية وعمق الرؤية الفكرية، وبين الحس الجمالي والنقد الثقافي، حميد لا يقف عند حدود النص ولا يكتفي بسطحه الظاهر، بل يغوص في أعماقه كمن يبحث عن لؤلؤة المعنى في قاعٍ بعيد، إنه قارئٌ ومُجسّد في آنٍ واحد، يقتحم الكلمات ليفكّ شفراتها، ويسائل الأفكار لا ليعيد إنتاجها فقط، بل ليعيد بناءها وفق رؤيته التي تمزج بين الفلسفة والسوسيولوجيا والتاريخ والدين، فكل مشهدٍ عنده ليس مجرد لحظة عابرة في العرض، بل هو سؤال مفتوح على الوجود، وعلى معنى الإنسان في علاقته بالعالم، لذلك، حين يشتغل على نص، لا يتعامل معه كمنفذٍ لتعليمات مكتوبة(إرشادات مسرحية) بل ككائن حيّ يستحق التأمل والمساءلة، قد يستغرق مشهدٌ لا يتجاوز خمس دقائق أسبوعًا كاملًا من البحث والتفكير، لأن التفاصيل الصغيرة عنده تحمل خلفية فكرية، وإشارة إلى بنية اجتماعية أو انفعالٍ إنسانيّ متوارٍ خلف اللغة والأداء، حميد يتدخل بعمقٍ، لا ليُغيّر النص فحسب، بل ليوقظ ما خفي فيه من توترٍ جمالي ومعرفي، وليربط بين الفعل المسرحي وسياقه الثقافي والإنساني، إنّ عمله ليس مجرد إخراجٍ أو قراءةٍ نقدية، بل رحلةٌ وجودية في دهاليز المعنى، حيث يلتقي الفن بالفكر، والخيال بالتاريخ، والمسرح بالحياة ذاتها.

ما يميز إخراج حميد تشيش هو الاقتصاد البصري المعبّر، أي ذلك التوازن الدقيق بين ما يُرى وما يُستنبط، بين الصورة والرمز، بين الضوء والظل، فهو لا يغرق في الزخرفة البصرية ولا في الفيض التشكيلي المفرط، بل يجعل من السينوغرافيا لغة قائمة بذاتها، تؤدي وظيفة فكرية لا تقل أهمية عن النص أو الأداء، فالمشهد عنده ليس مجرد خلفية جمالية، بل فضاء تأويلي مشحون بالدلالات، تُسهم فيه التفاصيل الصغيرة – موضع كرسي، درجة لون، زاوية ضوء – في بناء المعنى الكلي للعرض، الإضاءة في تجربته لا تُعامل كعنصر تقني محايد، بل كأداة تفكير بصري، فهي تنير الفكرة قبل أن تنير الممثل، الضوء عنده يوجّه العين إلى جوهر اللحظة المسرحية، يبرز التوترات الخفية، ويخلق انتقالات شعورية بين المشاهد. أما الموسيقى، فلا تُدرج كخلفية صوتية للزينة أو التجميل، بل تُستخدم بوصفها عنصرًا سرديًا متكاملًا، تسهم في تشكيل الإيقاع الدرامي وتوليد الانفعالات الداخلية لدى المتفرّج، هذا الحسّ المركّب، الذي يجمع بين الفهم الجمالي والدقة التقنية، يعود إلى اشتغاله الطويل كفني إضاءة مع فرق احترافية عديدة مثل فضاء اللواء للمسرح والسينما وجمعية الإمتاع للمسرح والموسيقى، هذا الاحتكاك الميداني اليومي مكّنه من رؤية العرض من داخله، من تفاصيله الميكانيكية الدقيقة، فصار يدرك أن كل زرّ ضوء أو نغمة أو حركة هو قرار دلالي يضيف طبقة جديدة من المعنى، إن تشيش لا يتعامل مع العرض المسرحي كمنتوج نهائي مغلق، بل ككائن حي يتكوّن عبر سلسلة من التفاعلات الذهنية والجمالية، حيث يتحول المسرح إلى مختبر تفكير جماعي. الممثل لا يؤدي فحسب، والمخرج لا يوجّه فقط، والجمهور لا يكتفي بالمشاهدة؛ بل جميعهم يدخلون في دائرة الخلق المشترك للمعنى. من هنا يصبح المسرح، في تصور تشيش، فعلاً معرفيًا وجماليًا في آن واحد، يربط الحسّ بالعقل، والفكرة بالجسد، ليجعل من الخشبة مساحة حوار لا تنتهي بين الإنسان والعالم.

يمثل حميد تشيش نموذجًا استثنائيًا في المشهد المسرحي المغربي والعربي، إذ يجسد في تجربته تداخل الممارسة الفنية بالفكر النقدي، والاشتغال اليدوي بالعقلي، والركح بالمقال، فهو من أولئك المسرحيين الذين لم يكتفوا بالفعل الإبداعي داخل الخشبة، بل سعوا إلى تأمله ونقده وتأصيله ضمن رؤية فكرية وجمالية متكاملة، ويرى أن المسرح لا يمكن أن يكون مجرد فرجة أو ترفٍ ثقافي، بل هو فعل معرفي واجتماعي، إن لم نقل إنه فعل استفزاز، استفزاز للمشاعر والبصر، وخلخلة للمألوف، والقيم، والسلوكيات المجتمعية والسياسية، يشارك في تشكيل الوعي الجمعي وصياغة الأسئلة الكبرى حول الإنسان والحرية والهوية، كتب حميد تشيش مقالات ودراسات عديدة، وشارك في ندوات فكرية وثقافية تناولت قضايا المسرح المغربي والعربي، حيث عبّر عن قناعة راسخة مفادها أن تطور المسرح المغربي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تأصيل حداثي تأصيل ينطلق من الخصوصية الثقافية والاجتماعية المحلية، دون أن ينغلق عنها، وينفتح في الآن ذاته على الاجتهادات المعرفية الكونية وأسئلة العصر. فالتجديد في نظره لا يكون بقطيعة مع التراث، بل بإعادة قراءته وتفكيكه وإعادة توظيف رموزه ومحمولاته داخل بنية جمالية معاصرة، في هذا الأفق الفكري، انشغل تشيش بتجارب مسرحية شكلت علامات فارقة في مسار المسرح العربي، مثل المسرح “الاحتفالي”، والمسرح “الثالث”، ومسرح “الشهادة”، متأملًا إمكانات كل اتجاه ومحدودياته، غير أنه ظلّ حريصًا على استقلاله الفكري والجمالي، فلم ينخرط في أي مدرسة بشكل تبعي أو شعاراتي، بل تعامل مع هذه التجارب بوصفها مختبرات فكرية وجمالية يمكن الإفادة منها دون الارتهان لها، وأمن بأن المسرح، في جوهره، فضاء للتجريب الدائم، لا يستقر على شكل ولا ينغلق على مفهوم، وأن كل عرض هو فرصة جديدة لاكتشاف معنى آخر للإنسان وللعالم، بهذا المعنى، يظلّ حميد تشيش أحد الأصوات التي تجسّد الوعي النقدي بالمسرح كفنّ حيّ ومتحوّل، يسائل ذاته بقدر ما يسائل مجتمعه، هذه النزعة الفكرية تتبدى أيضًا في اهتمامه بالبحث التاريخي، الذي يشكل أحد روافده الأساسية،( على اعتباره أستاذا سابقا لمادة التاريخ)، فالمسرح بالنسبة إليه ليس معزولًا عن التاريخ، بل هو أحد أشكاله الممكنة، لذلك نجده يكتب في السنوات الأخيرة “ملحمة شهر فاس” عام 2023، وهي نص درامي يؤرخ لمدينة فاس برؤية جمالية، في تقاطع بين التوثيق والخيال، بين التاريخ والفرجة، إنها محاولة لترميم الذاكرة عبر الفن، ولجعل المسرح أداة لاستعادة ما طمسته النسيان الجمعي.

من الملامح المركزية في مسيرة حميد تشيش انشغاله العميق بـالمسرح المدرسي ومسرح الطفل، إذ لم يكتف بالإخراج والتمثيل، بل ساهم في تأطير الورشات التكوينية لفائدة منشطي المؤسسات التعليمية والجمعيات الثقافية، وكان عضوًا في عدد من لجان التحكيم الخاصة بمهرجانات الطفل، إن هذا التوجه يعكس قناعة جوهرية لديه بأن المسرح فعل تربوي بقدر ما هو فني، وأن التربية على الخيال هي الأساس لأي نهضة ثقافية، وقد تُوّج هذا المسار بكتابة نص مسرحي للأطفال بعنوان “غيرة… خطأ… ثوبة”، الذي حاز جوائز في مهرجانات وطنية، دليلاً على قدرته على الجمع بين البساطة الفنية والعمق التربوي، على الرغم من أن المسرح ظلّ جوهر تجربته، فإن حميد تشيش لم يتردد في الانفتاح على الوسائط السمعية البصرية، سواء كممثل أو ككاتب سيناريو، شارك في أفلام مغربية وأجنبية، منها Le bébé de Beit Leihme (2002)، وSoraya (2003)، و”ثريا الطير الحر” عام 2023، إضافة إلى حضوره في السلسلتين التاريخيتين الشهيرتين “ربيع قرطبة” عام2003 و”ملوك الطوائف” عام 2005 للمخرج السوري الراحل حاتم علي، هذا الانفتاح على الصورة السينمائية والتلفزية لم يكن انحرافًا عن المسرح، بل امتدادًا له، إذ يرى تشيش أن الدراما في كل أشكالها وسائط لتجسيد الفكرة الإنسانية، كما خاض تجربة كتابة السيناريو بعد تكوين ذاتي بالمراسلة مع مدرسة كندية متخصصة، فأنجز مشاريع أفلام وسلاسل تاريخية، منها “طالوت” و”لالة زماني” و”شوق واشتياق”، إضافة إلى مشاريع بحثية حول شخصيات وأحداث مغربية كالأمير دون فرناندو و”سوليكا شهيدة الإيمان” في كل ذلك يظل الهمّ واحدً، تحويل التاريخ إلى ذاكرة حية عبر الفن.

قام الباحث والمبدع حميد تشيش بالمشاركة في تصوير مجموعة من الربورتاجات التاريخية التي تناولت تاريخ مدينة فاس العريق، وذلك بتعاون مع عدد من القنوات التلفزية والمواقع الإلكترونية المغربية والأجنبية، وقد ركزت هذه الأعمال التوثيقية على إبراز العمق الحضاري والروحي للمدينة، باعتبارها أحد أهم المراكز التاريخية والثقافية في العالم الإسلامي، كما سعى من خلالها إلى تقديم رؤية علمية وجمالية تسلط الضوء على التحولات العمرانية والاجتماعية التي شهدتها فاس عبر العصور، وعلى الدور الريادي الذي لعبته في نشر المعرفة والتصوف والفنون، وقد ساهمت مشاركته في هذه الربورتاجات في تعريف جمهور واسع، داخل المغرب وخارجه، بالخصوصيات المعمارية والرمزية لهذه الحاضرة، وبقيمها الثقافية التي تشكل جزءًا من الهوية المغربية المتعددة. وهكذا جمع في عمله بين الحس الأكاديمي والرؤية الفنية، مما أضفى على هذه الأعمال بعدًا توثيقيًا ومعرفيًا عميقًا.

حميد تشيش ليس مجرد فاعل ثقافي عابر، بل هو أحد الأعمدة التي ساهمت في بناء الوعي المسرحي الجمعي، وتغذية الحركة الثقافية المحلية برؤى تأصيلية وممارسات تربوية متجذّرة في قيم المشاركة والمسؤولية، آمن بأن المسرح وسيلة للتربية المدنية والتنوير الاجتماعي، فكرّس حياته للتأطير والتكوين، منفتحًا على مختلف الشرائح الشبابية التي وجدت فيه قدوة ومعلّمًا وأخًا كبيرًا، وتميّزت مسيرته بقدرته الفريدة على الجمع بين الحس الجمالي والبعد المعرفي، بين النظرية والممارسة، وبين الإبداع والالتزام، فقد دأب على حضور الأنشطة المسرحية والندوات الثقافية التي تنظمها الجمعيات، لا من باب المجاملة أو الظهور، بل بدافع الإيمان الصادق بأهمية العمل الجماعي في بناء مجتمع مثقف ومسؤول، كان حضوره في أيّ نشاط بمثابة دفعة معنوية كبيرة، إذ يجمع بين الدفء الإنساني والصرامة الفكرية، فيقدّم ملاحظاته بنَفَسٍ تربويّ يشجّع ولا يُقصي، وينتقد من أجل البناء لا من أجل الإحراج، لقد ساهم في تأطير أجيال متتالية من الشباب، سواء داخل الورشات المسرحية أو عبر الندوات، والمحاضرات، والتداريب المسرحية، ولجان التحكيم واللقاءات الثقافية، حيث كان يؤمن بأنّ المسرح لا يختزل في العرض فقط، بل هو مشروع إنساني شامل، يتجاوز الخشبة ليطال الحياة اليومية، والسلوك المدني، وطريقة التفكير، وما يميز هذا الرجل أيضًا تواضعه الكبير وإيمانه بجدوى العمل الجمعوي كقوة تغيير، فكل من عرفه يشهد له بسعة الصدر، واستعداده الدائم لتقديم النصح والمساندة لكل مبادرة هادفة، دون انتظار مقابل أو اعتراف، لقد ظلّ نموذجًا للمثقف المنخرط في مجتمعه، القادر على تحويل أفكاره إلى طاقة إيجابية تحفّز الآخرين على الاستمرار والعطاء، إنّ الحديث عن حميد تشيش هو في العمق حديث عن روح فاس الثقافية، عن جيلٍ من المبدعين الذين جمعوا بين الفكر والفعل، بين الحلم والمسؤولية، وبذلك، يستحق أن يُذكر اسمه ضمن من ساهموا بصدق في ترسيخ الوعي المسرحي الجمعي بفاس، وفي جعل المسرح فضاءً للتربية على الجمال، والحوار، والمواطنة الفاعلة.

ما يميز تجربة حميد تشيش في المشهد المسرحي المغربي هو العمق الهادئ، إنه فنان لا يستعجل النتائج، بل يؤمن بأن الإبداع مسار لا لحظة، يفكر، يناقش، يتأمل، ثم يبدأ من جديد، وكأنه في كل مرة يعيد خلق المسرح من رماده، إنه ابن جيل آمن بأن المسرح فعل وعي قبل أن يكون فرجة، وبأن الجمال لا ينفصل عن الفكر، وقد استطاع، عبر نصف قرن من الممارسة، أن يجسد نموذج الفنان المثقف، الذي جمع في شخصه ما تفرق في غيره، الممثل، والمخرج، والناقد، والباحث، والمربي، والمؤطر، ليس في سيرة حميد تشيش مجرد تراكم أعمال، بل تاريخ من المواقف الجمالية والفكرية، التي تتقاطع عند نقطة مركزية، أن المسرح فضاء للحرية، وأن الإبداع لا يتحقق إلا بالوعي، فهو فنان يشتغل بعمق واعمل العقل لأن الزمن عنده ليس كرونولوجيًا بل معرفيًا؛ لأن الركح بالنسبة إليه ليس مكانًا للعرض، بل مختبرًا للإنسان في صيرورته، وبينما تتغير الأجيال وتتبدل الأذواق، يبقى حميد تشيش أحد الأصوات الهادئة العميقة التي تذكّرنا بأن الفن ليس صراخًا ولا بهرجة، بل تفكير في الوجود بلغة الضوء والظل، إنه فنان يقف على تخوم الفكر والجمال، بين النص والركح، بين الذاكرة والمستقبل، وفي هذا التوازن الصعب يكمن سر فرادته.