قراءة في مسيرة الفنان الخمار المريني: فنانٌ يصنع الجمال من البساطة، والصدق من التعب، ويحوّل المعاناة إلى ضوءٍ على الركح

يُعدّ الخمار المريني واحدًا من أبرز الوجوه المسرحية في مدينة فاس التي شقّت طريقها بجهدٍ ذاتي وإصرارٍ فني نادر، ممثلٌ نحت مساره من الطفولة، من لحظة براءةٍ في قسمٍ ابتدائي، حيث تحوّل اللعب إلى تمثيل، والفضول إلى شغفٍ، والمصادفة إلى قدرٍ فنيٍّ طويل المدى، إنّ سيرته ليست مجرّد رحلةٍ في دروب المسرح، بل هي مرآةٌ لمسار الفنان المغربي الذي يؤمن بأنّ الفن ليس مهنة فحسب، بل نمط حياةٍ كامل، وأنّ الخشبة ليست مكانًا للعرض فقط، بل فضاءٌ للبوح والتطهير والتمرّد، في زمنٍ تتقاطع فيه الأسئلة حول معنى الفن ووظيفته، برزت سيرة الفنان الخمار المريني بوصفها نموذجًا للفنان المغربي الذي تشكّل من صدق التجربة، لا من مظلة المؤسسات، هو ممثلٌ خرج من رحم فاس ومعاناتها، محمّلًا ببراءة الطفولة، ودهشة البدايات، وصرامة الحياة، صنع اسمه بصبرٍ، وكتب مساره بحبٍّ خالص للمسرح، إلى أن صار من الأصوات المسرحية التي تستحقّ أن تُروى سيرتها لا كحكاية شخصية فحسب، بل كمرآةٍ لمسار جيلٍ بكامله، اكتشف الخمار المريني الطفل العالم عبر الرسم والتمثيل، في المدرسة، لم يكن تلميذًا عاديًا؛ كان طفلًا يرى في السبورة خشبة مسرح، وفي الطباشير أدواتٍ لتشكيل العالم، كان يرسم زملاءه وأساتذته في مواقف كاريكاتورية طريفة، ويرسم شخصيات هو نفسه يتساءل من أين جاءت وكيف، يحوّل القسم والحي إلى فضاء حيٍّ من الحركة والضحك، الحدث المفصلي الذي طبع ذاكرته الفنية وقع يومًا حين تأخّر عن الدخول إلى القسم، فظنّ أن المعلم لم يأتِ بعد، فبدأ يقلده أمام التلاميذ، متقمصًا حركاته ونبراته وطريقة عقابه، والضحك يملأ القاعة، لكن المفارقة أن المعلم كان حاضرًا في الطاولة الخلفية، يراقب في صمت.، مندهشا، مبهورا، وحين انكشف المشهد، تحوّل خوف الطفل إلى دهشةٍ حين اقترب منه المعلم مبتسمًا وقال له: “أحسنت يا بني”، كانت هذه العبارة بمثابة جائزة، ولحظة ولادة حقيقية للممثل، اعترافًا رمزيًا بأن الموهبة لا تُعاقب، بل تُكتشف وتُنمّى. ومن هنا بدأت حكاية الخمار المريني مع المسرح، إذ وجهه المعلم نحو دار الشباب لمزاولة نشاط التمثيل، فاتحةً أمامه أول بوابة للحلم.

لم يكن الطريق سهلاً، فالمسافة بين حي باب الخوخة بفاس (خارج اسوار المدينة العتيقية) ودار الشباب السياج (داخل أسوار المدينة العتيقة) كانت بعيدة، والظروف الاجتماعية قاسية، لم يستطع المواظبة على المشاركة في العروض المسرحية، لكنه ظلّ وفيًا للفن بطريقته الخاصة، كان يرسم، يكتب، ويبتكر سكيتشات كوميدية تعكس واقعه وواقع محيطه الشعبي، كان الفن بالنسبة إليه وسيلة للبوح، وللتحايل على ضيق الحياة اليومية، لقد تداخلت في شخصيته الحس الكاريكاتوري بروح الممثل؛ فالكاريكاتور الذي بدأ به ظلّ يرافقه حتى في أدائه المسرحي، إذ أصبحت الشخصيات التي يشخّصها تحمل لمسة ساخرة، نقدية، مبالغًا فيها أحيانًا، لكنها نابعة من حس بصري وذكاء تعبيري كبيرين، لقد شكّل فنّ الكاريكاتور بالنسبة إليه البوابة الأولى نحو المسرح، فالعين الساخرة التي ترى التفاصيل، والإحساس المرهف بالحركة والمبالغة، كلّها تحوّلت لاحقًا إلى أدوات تشخيصٍ فنيٍّ دقيقة. وهكذا، حين صعد الخمار المريني الخشبة للمرة الأولى، كان يحمل في داخله ذاكرة رسّامٍ يختزل الملامح ويضخّم المعنى.

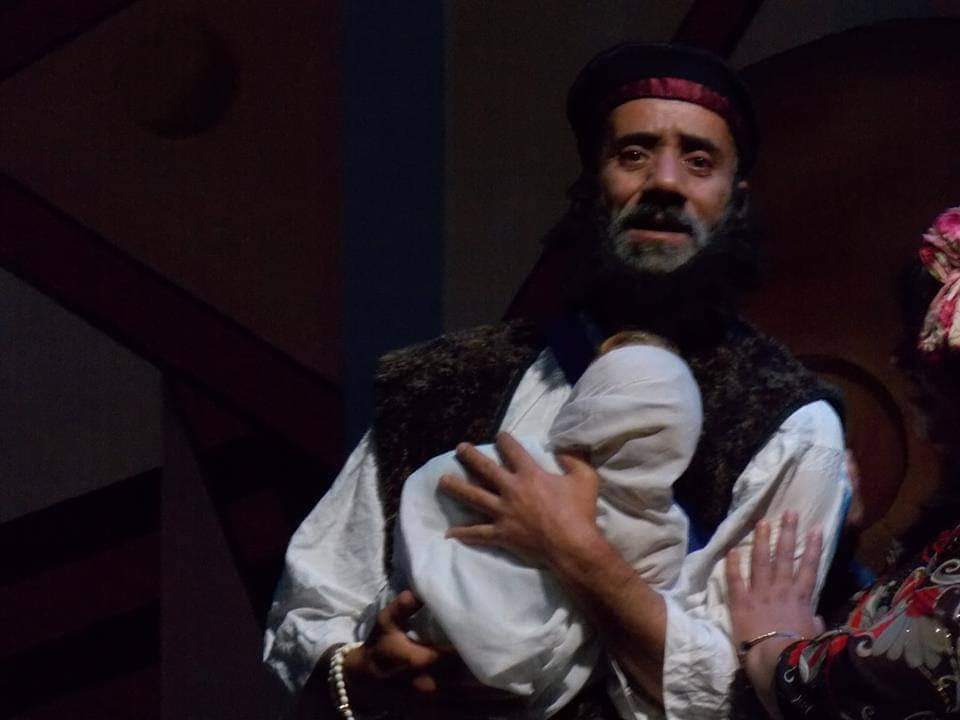

جاءت أول تجربة فعلية سنة 1987، حين اقترح عليه صديقه الشيخ مصطفى (رحمه الله) أداء دورٍ باللهجة الجبلية في إحدى المسرحيات، كانت المفاجأة أن الدور ناسب شخصيته وأدّاه بإتقانٍ لفت انتباه الجميع، مثّل شخصية شيخ القبيلة بحضورٍ قوي، بصوتٍ جهوري، وصدقٍ تعبيري جعل الجمهور ينساق معه، منذ تلك اللحظة، أدرك الخمار المريني أن المسرح ليس هوايةً عابرة، بل هو قدره الحتمي، بدأ يكتب ويخرج إلى العلن ما كان يخبئه في دفاتره من نصوصٍ وسكيتشات، ظهرت أعمال مثل “ولاد عبد الواحد واحد“، “مقهى الشباب“، و”الخدمة على لولاد بحال الموتا في الواد”، وهي كلها مسرحيات تستلهم الواقع المغربي بمرارته وعبثه، وتفضح تناقضاته الاجتماعية بأسلوب ساخر وواقعي في آنٍ واحد، تنبض بروح النقد الاجتماعي وتكشف هشاشة الواقع المغربي بأسلوب ساخرٍ وحقيقي، كانت التجربة بمثابة بوابة العبور من الحلم إلى الممارسة، ليصبح المسرح عند الخمار المريني ساحة نضال، لا مجرد وسيلة تعبير، يرى فيه سلاحًا لمواجهة الفقر والتهميش واللامبالاة. والده، الذي كان يتمنى أن يراه “مهندسًا”، كان يعتبر المسرح ترفًا غير ذي جدوى، لم يكن المسرح عند الخمار المريني مجرد وسيلةٍ للتعبير، بل شكلًا من أشكال المقاومة، فقد واجه به قسوة الحياة، وضيق الواقع، وحتى رفض والده الذي كان يرى في المسرح مضيعةً للوقت قائلاً بلهجته الجبلية“سعفلي السعيان ميخليواك كتسعا“، في إشارةٍ إلى أن الفن لا يُطعم خبزًا، لكنّ المريني آمن بأنّ الفن ليس ترفًا، بل ضرورة إنسانية، وأنّ الممثل ليس مهرّجًا، بل مرآة المجتمع وصوته العميق. كان المسرح بالنسبة إليه مساحةً للحرية، ومتنفّسًا ضدّ كل القيود، لكنه، بعناد الفنان الحقيقي، اختار طريقه رغم كل العقبات، لقد كان يدرك أن الفن ليس بالضرورة طريقًا سهلاً، لكنه الطريق الوحيد الذي يمنح للحياة معنى.

في سنة 1999، دخل الخمار المريني مرحلة الاحتراف المسرحي، منفتحًا على تجارب جديدة، ومتعاونًا مع مخرجين معروفين. مثّل أدوارًا متعددة، تنوعت بين المأساة والكوميديا، من شخصية المتسول في “جثة على الرصيف“، إلى شخصية القاضي في “سلطانة“، والشيخ في “الصالحة“، وأيوب السجين في “كرنفال“، التي تناولت سنوات الجمر والرصاص، في كل دورٍ، كان الخمار يتقمّص الشخصية بصدقٍ نادر، يعيشها من الداخل، يفتش في دواخلها، يتنفسها، ويمنحها شيئًا من روحه. لذلك لم يكن أداؤه تقليدًا بل خلقًا جديدًا للشخصية، يُعيد من خلالها بناء النص على الخشبة بلغة الجسد والنظرة والنَفَس المسرحي، في كل شخصية، كان الخمار يعيش التجربة حدّ التماهي، فيغوص في دواخل الشخصية، بحثا عن ذاته الفنية واسلوبه الذي سيحفر به مساره، حتى تصير جزءًا منه، لقد جعل من التشخيص حالةَ حضورٍ روحيٍّ تتجاوز الأداء إلى الخلق، ومن الدور رحلة اكتشافٍ لذاته وللآخر، تكوّن الخمار المريني كممثلٍ من خلال المشاهدة والتجربة، لا عبر الدراسة الممنهجة، حضر عروضًا كثيرة، وشارك في ورشات تكوين، وقرأ الروايات والمسرحيات والدواوين الشعرية، وانفتح على مختلف أشكال التعبير الفني. بالنسبة إليه، الممثل هو مركز الفعل المسرحي، هو القلب الذي تنبض به الخشبة، ولم تكن علاقته بالمسرح علاقة أداءٍ فقط، بل علاقة تأملٍ وفكر، كان يشارك المخرجين والممثلين الشباب في النقاش، يقدّم الملاحظات، ويساعد في بناء الرؤية الفنية، لكنه يظل متواضعًا، يكتفي بالمراقبة دون ادعاء البطولة، ويرى الخمار المريني أنّ المسرح المغربي عرف تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى النصوص الجديدة أو السينوغرافيا الخفيفة أو الرؤى الإخراجية الجريئة، غير أنه يأسف لواقع المنظومة الثقافية التي ما زالت – في نظره – أسيرة المحسوبية والتهميش، ويرى أن المسرح المغربي يعيش مفارقة حقيقية، تطوّر في الشكل والتقنيات والسينوغرافيا، لكنه ظلّ حبيس منظومةٍ بيروقراطيةٍ تُقصي وتهمّش المبدعين خارج المركز، يشعر بمرارة لأنّ فاس، رغم تاريخها العريق، لا تملك فضاءً مسرحيا يليق بذاكرتها الثقافية، لذلك ظلّ وفاؤه للمسرح ممزوجًا بالألم، وإحساسٍ بأنّ الفن في المغرب ما زال “يأكل العصا” من الداخل، كما يقول بتهكمٍ مرير، ففاس، المدينة التي أنجبت مبدعين كبارًا، ما زالت تفتقر إلى مسرحٍ مؤسسي يليق بتاريخها وذاكرتها، هذا الغبن جعل كثيرًا من الفرق تتوقف، وكثيرًا من الفنانين يعانون من غياب الدعم والتحفيز. ومع ذلك، ظلّ المريني يقاوم بالصمت، مؤمنًا بأن المسرح لا يموت، بل ينهض كل مرة من رماده، كان قارئًا نهمًا للمسرحيات والروايات والدواوين الشعرية، وحاضرًا دائمًا في اللقاءات الثقافية، يرى أنّ الممثل لا يكتفي بالحفظ والأداء، بل يجب أن يكون قارئًا، مفكرًا، متأملًا، وصاحب وعيٍ فنيٍّ متجدد، ولك شبكة من العلاقات الواسعة، لم يكتفِ بالتشخيص، بل خاض تجارب على مستوى الإخراج، وإن ظلّ يفضّل البقاء داخل فضاء التمثيل، حيث يجد ذاته وصدقه.

رغم ابتعاده عن ممارسة الكاريكاتور، إلا أنّ هذا الفن ظلّ يسكنه كمصدر إلهام. فهو لا يرسم اليوم بالقلم، بل يجسد الكاريكاتور على الركح. الشخصيات التي يؤديها تحمل سمات الرسم الكاريكاتوري، المبالغة في الملامح، الإيقاع السريع، والنقد الساخر، إنّ الفنان الذي كان يرسم على السبورة صار يرسم على الخشبة، لكن بالأجساد والأصوات هذه المرة، فن الكاريكاتور ظلّ حيًا في داخله، فالرسام القديم لا يزال يعيش في الممثل الحاضر. إنّ طريقته في بناء الشخصيات المسرحية لا تخلو من لمسة كاريكاتورية: مبالغة محسوبة، تقاطيع حادة، نظرات معبّرة، ومواقف ساخرة، بهذا المعنى، صار المسرح بالنسبة إليه امتدادًا للكاريكاتور، لكن بأجسادٍ حية بدل الخطوط، وبصوتٍ نابض بدل الحبر.

راكم الفنان الخمار المريني تجربة تمتد على نحو 38 سنة من العطاء المتواصل، بين الهواية والاحتراف، بين الحلم والخيبة، بين الضحك والدمعة، تجربةٌ تنطوي على أسئلةٍ مؤرقة حول معنى الفن، وحدود الصدق في التشخيص، ومكانة الممثل في المجتمع، إنه فنانٌ لا يكتفي بالتمثيل، بل يُفكر في ماهية التمثيل ذاته، في الدور الذي يمكن أن يلعبه الفن في إصلاح الوعي العام، في إعادة الاعتبار للإنسان المغربي المهمّش، وبعد أكثر من ثمانيةٍ وثلاثين عامًا من العطاء، ما زال الخمار المريني واقفًا على الخشبة، يبتسم في وجه العاصفة، يختصر في مساره قصة فنانٍ مغربيٍّ آمن بالمسرح حتى النخاع، وجعل منه وطنًا صغيرًا يحتضنه كلما ضاقت به الحياة، في فترة أطلقت عليه لقب “شيخ الشباب”، وهو اللقب الفني الذي سايره واحتضنه إلى اليوم ، واختياري لهذا اللقب ليس لأنه كان شيخا، بل لروحه الدافئة وطاقته المتجددة، ولأنه ظلّ يزرع الأمل في أجيالٍ جديدة من الممثلين، يذكّرهم بأنّ المسرح ليس مهنةً تُمارس، بل حياةٌ تُعاش، يتقاسم معهم التجربة يحفزهم على الإبداع، يواصل مشواره معهم ابدا وصديقا للكل، رغم أن الفرق العمر لم يكن كبيرأ لكنه كان شاسع العطاء.

تجربة الممثل الخمار المريني عبر مسيرته الفنية الطويلة غنية في المسرح والسينما والفن والحياة، جعلت منه واحدًا من الأسماء التي يصعب تجاوزها في المشهد الثقافي بفاس، فقد بدأ رحلته من الخشبة، حيث تدرّب على أدق تفاصيل الأداء المسرحي، وتمرّن على تحويل الكلمة إلى فعل، والفعل إلى إحساس نابض بالصدق والإنسانية، ومع مرور الزمن، لم يكتف بدور الممثل فحسب، بل راكم خبرة المخرج الذي يرى الصورة قبل أن تتشكل، ويشعر بالإيقاع قبل أن يُسمع، يتميّز الخمار المريني برؤية فنية متفرّدة تجمع بين العمق الفلسفي والحس الجمالي، فهو يشتغل على النص كمهندس دقيق يعرف كيف يوزع الضوء والظل، الحركة والسكون، الإيماءة والصمت، ليخلق توازنًا بصريًا ودراميًا يليق بجلال المسرح، لا يؤمن بالارتجال العابر، بل يبني تصوراته على تأمل طويل، وإصغاء عميق لما تقوله الشخصيات وما تخفيه بين السطور، في حضوره، تشعر أن الخشبة تتحول إلى فضاء من الإنصات المتبادل بين الممثل والجمهور، بين الإنسان والوجود، وعندما ينتقل إلى الإخراج، يفاجئك بتصور مغاير، أنيق ومتماسك، يزاوج بين التجريب والانضباط، وبين الحس الشعبي والعمق الفكري، إنه فنان لا يكرر نفسه، بل يسعى في كل عمل إلى اكتشاف أفق جديد، وإعادة طرح الأسئلة القديمة بلغة أكثر إشراقًا وصدقًا، وبصفته ممثلاً ومخرجًا، يجسد الفنان الذي يرى الفن أسلوب حياة، ويجعل من التجربة الإنسانية مادة خامًا للإبداع، لذلك، يظل حضوره علامة على أن المسرح لا يزال قادرًا على الدهشة، وأن الإخراج حين يُصاغ بصدق، يتحول إلى شعر بصري يليق بالمقام.

إنّ الفنان الخمار المريني هو تجسيدٌ لمعنى الالتزام الفني في أبسط وأصفى أشكاله، فنانٌ يصنع الجمال من البساطة، والصدق من التعب، ويحوّل المعاناة إلى ضوءٍ على الركح، هو ابن فاس الذي ما زال يحمل في قلبه دفءَ القسم الأول، ودهشة أول تصفيق، يبقى الخمار المريني، في نهاية المطاف، ممثلًا من طينةٍ خاصة، خرج من رحم الشارع، وصنع مجده بالصبر والاجتهاد، دون بهرجةٍ أو دعمٍ مؤسساتي، هو “شيخ الشباب” بحق، مرشدا موجها، وحانيا، لأنه لم يفقد حماسه رغم السنين، ولم يتنازل عن صدقه الفني رغم العثرات.

إنه ممثلٌ يرى في المسرح وطنًا صغيرًا يلوذ إليه كلما ضاقت به البلاد، ومختبرًا دائمًا للحلم والحرية، من قسمٍ ابتدائي في فاس إلى ركحٍ وطنيٍّ يصدح بالصدق والجمال، تظلّ سيرة الخمار المريني شهادة على أنّ المسرح ليس مهنةً فحسب، بل هو قدرٌ يُصنع بالحب والإصرار والكرامة.