قراءة في مسيرة الفنان محمد حافظي: عشق بدأ بالحكاية والكتاب ثم السينما، ليصبح فاعلًا مؤثرًا في المشهد السينمائي المغربي.

وُلد الفنان محمد حافظي في حي زقاق الحجر، أحد الأزقة العريقة في قلب فاس القديمة، يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول من عام 1973. في ذلك الحي المنسوج من حجارة التاريخ ورائحة الأزمنة، نشأ وسط أسرة بسيطة الجذور، متواضعة العيش، لكنها غنية بما لا يُشترى، المحبة وصلابة الروح، والقدرة على مواكبة تقلبات الحياة بحب كبير، كان والده يعمل عاملاً في أحد معامل صناعة الخيط بالحي الصناعي الدكارات، وكان يمتلك حانوتًا صغيرًا لإصلاح الساعات، تتدلّى فيه عقارب الزمن من كل زاوية، وتدق بداخله حكايات لا تتوقف، وقد ورث عنه شغف الدقة وحب التفاصيل الصغيرة. كانت أسرته آنذاك كبيرة بقدر ما يمنحها حضور الجدّة من حكمة، ووجود الخالة من حنان، واجتماع الأب والأم وستة أبناء، بنتان وأربعة أولاد، كانت تتقاسم ضيق المكان بسعة القلب، لا يكتمل إلا بجلسة جماعية، وتستيقظ على أصوات الباعة المتجولين الذين كانوا يفتتحون يوم فاس القديمة كما يفتتح المؤذن صلاة الفجر. بدأت طفولته في أواخر السبعينيات، بعد عام 1977، في كُتّاب صغير بزقاق الحجر، يشبه مدرسة مصغّرة لا تتجاوز جدرانها حدود الحي لكنها تسعُ أحلامه كلها. هناك، تعلم نسج الحروف الأولى، وخبر طعم الانضباط المبكر، وارتسمت في ذاكرته ملامح أول شيخ يتولّى تشكيل وعيه. غير أنّ طفولته لم تكن حكراً على الكُتّاب، فقد كان للسينما نصيب وافر من أيامه، إذ كان والده يصحبه كل نهاية أسبوع تقريباً إلى قاعة سينما مجاورة (سينما أب الجنود)، فغدا ذلك الخروج طقسًا أسريًا ثابتًا، ينتظره بشغف وكأنه يقف على بوابة عالم آخر. كانت الشاشة البيضاء نافذته التي يطلّ منها على أمكنة لم يزرها بعد، وحكايات لم يعرفها إلا عبر ضوء خافت يتراقص أمام مقاعد خشبية قديمة. ومع مرور الأيام، انتقلت الأسرة للسكن في درب المقوس بحي الحفارين، غير بعيد عن ساحة العشابين، حيث كانت تنتصب قاعة سينما شعبية أخرى (سينما الهلال)، تُعيد له ذلك الطقس الأسبوعي ذاته، وتواصل نسج الخيال في دواخله. كان الحي الجديد أكثر حيوية، يعجّ بأصوات الحرفيين وروائح الأعشاب، وكانت السينما هناك أكثر اكتظاظًا، لكنها أكثر دفئًا بالنسبة لطفل يكتشف العالم خطوة بعد خطوة. هكذا تشكّلت ملامح البدايات لدى محمد، طفولة بين الكُتّاب والسينما، بين زقاق ضيّق يضجّ بالحياة وآخر يفتح للخيال أبوابًا لا تنتهي، وبين أسرة متواضعة لكنها كانت عالمًا كاملًا لا يُنسى.

منذ طفولته الأولى، كان محمد مفتونًا بكل ما يمتّ إلى الحكي بصلة؛ فالكلمة المروية كانت بالنسبة إليه نافذةً على عالم يتجاوز حدود الزقاق والمدينة، وكانت الأسرة تتجمّع مساءً حول والده، ذلك الحكّاء الذي يحمل في صوته صدى ما سمعه من الحكواتيين في ساحة أبي الجنود وباب المكينة، ويعيد أمامهم ما علق بذاكرته من الحكايات التي كان يلتقطها من حلقات الرواة هناك، كانت لحظات لا تشبه غيرها، يختلط فيها ضوء المصباح بظلال السهرة، وتتنفس الجدران دفء القصص التي تتسرب من بين شفاه الأب، وإلى جانب الأب كان هناك شخصين آخرين يقربان لوالده ووالدته كان يناديهما بالخال واجتمعا على اسم واحد هو أحمد واختلفا في اللقب فالأول يلقب بأحمد “الغزال” والآخر بأحمد “لكحل” لسواد بشرته، يكملا ما غفلته ذاكرة الأب من حكايات، وأضاف احمد “الغزال” بما قرأه من كتب لأنه تمدرس لبضع سنوات، وحين دخل التلفاز بيوت الناس، لم تتغير طقوسهم كثيرًا؛ إذ كانت أسرته من أوائل من اقتنى جهازًا كبيرًا بالأبيض والأسود، ليس ترفًا وإنما استمرارًا لذلك الشغف العائلي بالفرجة. كان الأب شديد الولع بالسينما، يطارد سحرها في كل شكل من أشكالها، من روائع السينما المصرية إلى مغامرات الكاوبوي، ومن أساطير البيبلوم إلى ميلودراما السينما الهندية، كانت الشاشة بالنسبة إليه امتدادًا طبيعيًا للحكايات الشفوية، وتحولًا من صوت الراوي في الحلقة إلى الصورة التي تنبض بالحياة داخل الصندوق المضيء. ورغم أنه لم يكن يتقن اللغات الأجنبية، فقد استفاد كثيرًا من زملاء أجانب عملوا معه في معمل الخيط، وكانوا يدرّسون العمال مبادئ اللغة الفرنسية داخل المعمل. وهكذا بدأ يحفظ أسماء الممثلين، ويتذكر عناوين الأفلام، ويعيد سردها على أسرته بحماسة طفل يكتشف كنزًا سريًا، كان والده يتحدث عن أبطال الشاشة كما لو كانوا أصدقاءه، ويروي تفاصيل القصص السينمائية بنفس الدفء الذي كان يروي به حكايات الحلقة. في هذه الأجواء كبر الطفل محمد وسط هذا المزج بين الحكاية الشفوية والصورة السينمائية، فترسّخ في داخله حب السرد، وتشكل خياله على إيقاع أصوات الرواة وضوء الشاشة، في بيت لا يعرف للملل طريقًا، ما دام الحكي حاضرًا.

ولج محمد عالم المدرسة خلال الموسم الدراسي 1979-1980، وهو موسم حمل في طياته تحولات صغيرة لكنها مؤثرة في ذاكرته. كان أول هذه التحولات انتهاء عصر الكتابة بالريشة والمحبرة، ذلك الطقس المدرسي العريق الذي كان يربط التلميذ بصبر الحرف وطقوسه، ليُستبدل بالقلم الجاف الذي بدا آنذاك رمزًا لعصر جديد ينسلّ إلى الفصول بهدوء، أما التحول الثاني فكان تغيير المقرّر الدراسي، الأمر الذي أربك المعلمين قليلاً، لكنه منح الأطفال إحساسًا غامضًا بأنهم يشهدون صفحة جديدة تُكتب. وكان هناك حدث آخر لا يقلّ أهمية، يخصّ البيئة المحلية هذه المرة، المدرسة نفسها كانت قد فتحت أبوابها حديثًا لاستقبال التلاميذ، إذ لم يمضِ على افتتاح مدرسة درب العامر المختلطة (اليوم استبدل اسمها بمدرسة عمر بن عبد العزيز)، أكثر من عام أو عامين قبل التحاق محمد بها. كانت البناية ما تزال تحتفظ برائحة الطلاء الجديد، وفصولها تتزين بحماس البداية، وتستقبل البنين والبنات كمن يستقبل ضيوفًا يأتون بالضوء. لم يكن محمد يذهب إلى المدرسة وحده، بل كانت خالته، التي كانت تعيش مع الأسرة، تتكفل بمرافقة الأولاد والبنات يوميًا، منذ أيام الكُتّاب، الأول بزقاق الحجر والثاني بدرب اللبن ( القريب من مقر أو سينماي بفاس بحي النواعريين)، وحتى نهاية سنته الأولى من التعليم الابتدائي. كانت تقوم بهذا الدور بحنان الأم وحزم المربية، فتقودهم عبر الأزقة المتشابكة بخطى واثقة، تحمل حقائبهم الصغيرة وتُطمئن خطواتهم نحو عالم جديد، وفي ظلّ هذه الرعاية، دخل محمد عالم المدرسة مطمئنًا، يخطّ أولى حروفه بقلم جاف، ويصادق فضاءً جديدًا يمنحه نكهة البدايات.

في السنة الرابعة من تعليمه الابتدائي، وبعد أن شُفي لتوّه من عملية جراحية أُجريت له لاستئصال الزائدة الدودية في مرحلة خطيرة ومتأخرة، وجد نفسه أكثر تعلقًا بما كان يشكّل جزءًا من طقوسه الأسبوعية، الذهاب إلى السينما، الذي عوض به لعب الطفولة حيث منع منه بدعوي آثار العملية الجراحية. غير أن والده، الذي كان يصحبه عادة كل أسبوع أو أسبوعين، أصبح منشغلًا ولا يجد الوقت الكافي لمرافقته كما في السابق. ورغم ذلك، لم يتخلَّ الطفل عن رغبته الملحّة في مشاهدة فيلمه الجديد على الشاشة الكبيرة. أمام إصراره، قرّر الأب أن يجد حلًا يجمع بين طمأنينة القلب ورغبة الابن، فكان يصطحبه إلى باب السينما، ويقف عند الشباك، ويدفع ثمن التذكرة، ثم يقود الصغير إلى داخل القاعة، بحث له عن مقعد مناسب قبل أن يغادر مسرعًا لقضاء شؤون عمله، كانت تلك اللحظة بالنسبة للطفل أشبه بعبور عتبة عالم جديد، عالم يدخل إليه لأول مرة دون يد والده التي اعتاد أن يتشبّث بها وسط ظلمة القاعة. وكان الفيلم الذي شاهده هو الملحمة الشهيرة “شَمشون ودليلة” للمخرج Cecil B. DeMille والذي خرج للقاعات السينمائية عام 1949؛ فيلم ضخم بجلال قصته واستعراضاته، ترك في نفس الطفل أثرًا لا يمحى، فهناك، وسط الأضواء الخافتة، وأصوات المتفرجين، والموسيقى التي تعلو وتهبط، بدأ وعيه السينمائي يتشكل للمرة الأولى بشكل مستقل، وتفتّح داخله شعور غامض بأن هذه العوالم ليست مجرد تسلية، بل أبوابًا نحو خيال لا ينتهي. وانطلقت رحلته مع السينما، رحلة بدأت بسحر الأفلام التجارية المتاحة آنذاك، لكنها رغم بساطتها كانت الشرارة الأولى التي جعلت الشاشة الكبيرة جزءًا لا يتجزأ من ذاكرته ومسار حياته.

خلال سنوات الإعدادي والتي قضاها في الإعدادية الثانوية ابن باجة بحي الزنجفور، ما بين 1986 و1989، بدأت ملامح عالم جديد تتشكل في حياة محمد، ففي تلك الفترة، كان والده قد غيّر مهنته، وانتقل من العمل في المعمل إلى التجارة في أنابيب الغاز ولوازمها، وهو ما اضطرّ الابن، رغم صغر سنّه، إلى الالتحاق بالدكان بعد ساعات الدراسة، كان يساعد والده، إلى جانب، جدته حين غيابه أو انشغاله مع الزبائن، وهكذا وجد محمد نفسه ينتقل مبكرًا من عوالم اللعب إلى مسؤوليات تفوق عمره، فحُرم من طفولة ممتدة كان أقرانه يستمتعون بخفافها. غير أنّ الحياة، كما تفعل دائمًا، تمنح هداياها من حيث لا نتوقّع، فبينما انشغل الصبية في ملاعب الأزقة، اكتشف محمد عالماً آخر يعوّضه عن كل ما فاته، عالم القراءة. صار الدكان، بانتظار الزبائن، مكتبة صغيرة لا تنفد، ونافذة يطلّ منها على عوالم أرحب من حدود الحي. ومع حصوله على راتب صغير نظير عمله، وجد نفسه للمرة الأولى قادرًا على اقتناء ما يشتهي من كتب وتذاكر سينما، فصار يجمع بين الكلمة المطبوعة والصورة المتحركة كما يجمع القلب بين نبضين. وكانت المطالعة تتخذ عنده طابع التحدّي، إذ كان يتنافس مع مجموعة من أصدقائه على إنهاء الكتب بسرعة، لكنّه كان دائمًا يسبقهم بخطوات واسعة. قرأ في تلك السنوات مجموعات قصصية لعطية الإبراشي، وانكب على مؤلفات جرجي زيدان وروايات نجيب محفوظ، ثم أجزاء من “ألف ليلة وليلة” إلى جانب قصص مصورة من الأدب العالمي. طفل وجد كنزًا فوق عتبة الدكان. ولم يكن يفوته كذلك الاستماع إلى الحلقات الإذاعية من سيرة سيف بن ذي يزن، التي كانت تُذاع على الإذاعة الوطنية آنذاك، تمامًا كما كان يفعل معظم المغاربة. ومع ذلك، بقي للسينما مكانها الأثير في قلبه، فإذا كان أصدقاؤه ينافسونه في القراءة، فإن أحدًا منهم لم يلحق به في شغفه بالتنقّل بين دور السينما في فاس، من قاعة إلى أخرى، بحثًا عن أحدث عروض النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان. كان يقطع المسافات كمن يسعى إلى لقاء صديق قديم، يدخل القاعة بشغف، ويخرج منها محمّلًا ببطولة جديدة، تزيده ارتباطًا بذلك العالم الذي لم يغادره قط. هكذا تشكّلت شخصية محمد في تلك المرحلة، بين مسؤوليات مبكرة، ومكتبة تُفتح فوق طاولة دكان، وسينما تضيء لياليه، بدأ وعيه يتبلور، ووجد لنفسه طريقًا لا يشبه غيره.

أمضى محمد خمس سنوات في السلك الإعدادي، بعدما اضطر إلى تكرار السنة الرابعة إثر وفاة جدّته، الحدث الذي ترك في نفسه أثرًا عميقًا، وجاء في أكثر فترات العام حساسية، قبيل الامتحانات مباشرة، كان رحيلها صدمة أربكت تركيزه، لكنه أيضًا شكّل نقطة تحوّل هادئة في داخله، إذ أدرك مبكرًا هشاشة العالم وعمق الروابط التي تشكّل الإنسان، ورغم هذا الانكسار العاطفي، لم يخفت شغفه بالمعرفة، بل ازداد حضورًا في حياته. استمر عشقه للسينما كما كان، نافذة لا يملّ النظر من خلالها إلى عوالم أخرى أوسع من يوميّاته، ومعادلًا جماليًا يعوّضه عن ثقل التجارب. أما الكتب، فقد صارت رفيقه الأكثر وفاءً، خاصة تلك التي تنتمي إلى التراث العربي والإسلامي، بما تحمله من حكم وقصص وسيرٍ تفتح للخيال أبوابًا متعددة. أصبح محمد يتجوّل بين مكتبات فاس القديمة بحثًا عن هذه الكنوز الورقية، يدخل كل مكتبة كمن يدخل معبدًا، يتأمّل العناوين، يقلّب الصفحات، ويختار ما يشبه روحه، كان يعثر على كتبه كما يعثر المنقّب على آثار مدفونة، وكل كتاب يقتنيه كان يبدو له كاكتشاف جديد يعمّق علاقته بالماضي ويرفد تطلّعه نحو المستقبل. وهكذا خرج من سنوات الإعدادي محمّلًا بثقل الفقد، لكن أيضًا بقوة القراءة وشغف السينما، وهما ما سيواصلان تشكيل ملامح شخصيته لاحقًا.

مع بداية السلك الثانوي عام 1989، اتسعت دائرة اكتشافات محمد واتجهت نحو آفاق جديدة، كان أبرزها ولوجه العالم الخفي لأشرطة الفيديو، ذلك العالم الذي كان يشكّل في تلك الفترة نافذة سحرية إضافية مكملة لعشقه القديم للسينما، ولحسن الحظ، تعرّف في تلك المرحلة على أحد أصدقاء والده، رجل هادئ الطبع كان يتاجر في كراء أشرطة الفيديو في سوق رحبة الزبيب (هذه الساحة في الأصل هي ساحة الصفارين، وتم نقلها إلى ساحة الصفارين قبالة خزانة القرويين، هذه الساحة في الأصل كان اسمها ساحة السفارين نسبة إلى تسفير الكتب، وكانت الدكاكين في الساحة مخصصة لنسح الكتب وتسفيرها ) الذي كان مكانا لبيع الأشياء المستعملة او التي مل منها أصحابها وأرادوا تغييرها بالجديد أو دفعتهم ضائقة للتخلص منها (السوق الآن أصبح مكانا لبيع الأحذية بالجملة). وبحكم العلاقة القديمة التي تربطه بوالده، فتح له باب منزله بسخاء ليختار أشرطته قبل أن تحمل إلى السوق. فصار محمد يستغل هذه الصلة ليكتري الأشرطة بثمن زهيد لا يتجاوز دراهم معدودة، وهو مبلغ كان يخوّله الحصول على ما لم يكن يحلم به، ثلاثين فيلمًا دفعة واحدة، يأخذها أسبوعيًا أو كل أسبوعين. وبمرور الوقت، لم يعد محمد مجرد زبون عابر، بل تحول إلى زبون دائم. وهناك، بين صناديق مليئة بالأشرطة، كان محمد يشعر كأنه ينقّب في مكتبة سينمائية هائلة، يلتقط منها ما يشدّ بصره وعقله وقلبه. كانت تلك التجربة بمثابة مدرسة موازية، تعلّم من خلالها أصناف الأفلام، وأذواق الجمهور، وخصائص المخرجين والنجوم، فازدادت علاقته بالسينما رسوخًا وعمقًا. وجاء عام 1992، عام الباكالوريا، لتفتح بابًا آخر لم يكن في الحسبان، باب المسرح، فقد كان محمد يحمل في داخله حبًّا دفينًا للتمثيل، شغفًا أوليًا كان يتشكّل منذ سنوات الكُتّاب والسينما، لكنه لم يجد منفذًا حقيقيًا إليه إلا في ذلك العام المصيري، ففي ثانوية ابن باجة، كانت أستاذة اللغة العربية، نعيمة الوزاني، امرأة نشيطة في الحقل الثقافي والفني، تمتلك خبرة واسعة ورغبة صادقة في دفع التلاميذ لاكتشاف مواهبهم، رأت الأستاذة في محمد قدرة كامنة، فشجعته على الانخراط في العمل المسرحي الذي كانت تشرف عليه داخل المؤسسة. اختارت الأستاذة مسرحية مقتبسة من رواية “رجال في الشمس” لغسان كنفاني، وكانت رؤية طموحة وجريئة في تلك المرحلة، أسندت لمحمد دور “أبي الخيزران”، الشخصية المركزية التي تتحرك داخلها الرواية، ووجد نفسه فجأة أمام تحدٍ لم يخضه من قبل، الوقوف على خشبة المسرح لأول مرة. كان التوتر يرافقه في أيام التداريب، لكن شيئًا آخر تولّد بداخله، شيء يشبه الدهشة والحماسة التي كانت تلازمه عند دخول قاعات السينما. وفي يوم العرض، عندما أطفئت الأضواء وساد الصمت، صعد محمد إلى الخشبة، يشعر بأنفاس الجمهور بين الظلمة، ويؤدي دوره بإحساس لم يخطر له يومًا أنه قادر عليه. كان ذلك اليوم نقطة انعطاف حقيقية، إذ خرج من العرض مختلفًا عن ذاك الذي دخله، شعر محمد أن المسرح ليس مجرد نشاط مدرسي، وإنما عالم واسع يتيح له أن يعيش حيوات أخرى، وأن يختبر طقوس الحكي بطريقة تشبه السينما، لكنها أكثر حميمية وأكثر حرارة. ومنذ تلك اللحظة، بدأ محمد يعيش حياة مزدوجة، حياة الدراسة التي تفرض إيقاعها اليومي، وحياة أخرى موازية لا تقلّ شغفًا، هي حياة العمل الجمعوي وكل ما يتصل بالأدب والمسرح، صار ينخرط في الأنشطة الثقافية داخل الثانوية وخارجها، يشارك في الندوات، يقرأ النصوص المسرحية، ويتعرف على تجارب جديدة توسّع مداركه وتغذي طموحه. وهكذا، لم يكن السلك الثانوي مجرد مرحلة تعليمية في حياة محمد، وإنما كان زمن تكوّنٍ وتحوّل، زمن اكتشافات سينمائية ومسرحية وجمعوية أسست لوعيه الفني، وأعطته اتجاهًا سيظل يرافقه طويلًا في مساره الإبداعي والشخصي.

شهد عام 1993 نقطة تحوّل بارزة في حياة محمد، حين التحق بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. وكان اختيار الشعبة بالنسبة له نوع من الجنون تكون لديه من قراءاته للرواية البوليسية وشغفه بها وعشقها من خلال السينما أيضا وخصوصا أفلام المخرج الإنجليزي ألفريد هيتشكوك الذي تعرف عليه من خلال برنامج سينما الخميس الذي كان يقدمه الإعلامي الذي فارقنا سنة كتابة هاته الكلمات علي حسن، فكان حلمه ان يكون كاتبا لهذا النوع من الرواية لكن اعتقد حينها أنه لا يمكن أن يحقق حلمه دون اطلاع على القانون والمادة التي تأسس لهذا النوع من الكتابات وهي علم الإجرام، كما كان التحاقه بالجامعة خطوة ستمنحه شعورًا عميقًا بالاستقلال والمسؤولية، كانت المنحة الجامعية التي حصل عليها بمثابة أول اعتراف رسمي بقدرته على تدبير حياته، فبفضلها استطاع أن يخفّف العبء عن أسرته، وأن يعيش للمرة الأولى تجربة الحرية المالية، تجربة جعلته يعيد صياغة علاقته بذاته وبالعالم من حوله، فقد كان الدخول إلى الجامعة ليس مجرد انتقال من مستوى دراسي إلى آخر، بل عبورًا نحو فضاء اجتماعي وفكري أوسع، فضاء يختلط فيه السياسي بالثقافي، وتتجاور فيه الأسئلة الكبرى مع يوميات الطلبة، وتتشكل فيه شخصيته من جديد. ولم يكد يمضي عام على هذا التحول حتى وجد نفسه عام 1994 ينخرط في سلسلة من التداريب المسرحية التي ستفتح له بوابات أخرى من المعرفة، فقد كان المسرح دائمًا قريبًا من قلبه، لكن ما تلقّاه خلال تلك التداريب نقل شغفه من مستوى الهواية إلى مستوى الفهم العميق لأدوات هذا الفن، تلقّى أولًا تكوينًا مهمًا في فن الإلقاء على يد الراحل الحسين المريني، الذي كان قد ألّف كتابًا مرجعًا حول هذا الفن، فتعلم منه كيف يصبح للصوت وزنٌ ومعنى، وكيف يمكن للكلمة أن تتحول إلى جسد نابض حين تخرج من فم الممثل بالجرأة المطلوبة. ثم تعرّف بعدها على عوالم السينوغرافيا مع الراحل محمد الريحاني، فبدأ يستوعب أن المسرح ليس مجرد أداء أو نص، وإنما فضاء كامل يتشكل من الضوء والظل والديكور والإيقاع البصري، أما التعبير الجسدي، فقد تلقّاه على يد الفنان المخرج محمد خشلة، الذي أطلعه على علاقة الجسد بالمشاعر، وكيف يمكن للحركة أن تقول ما تعجز عنه اللغة، ولم تكتمل هذه الرحلة إلا بتدريب آخر في الإخراج المسرحي على يد الراحل محمد الكغاط، الذي كان مدرسة قائمة بذاتها، يعلّم طلابه كيف يفكرون بالمشهد كوحدة متكاملة، وكيف يصنعون من الفوضى نظامًا ومن النص حياة. وخلال هذه التداريب، تعرّف محمد على مجموعة من الأصدقاء الذين سيستمرون في مساره الفني لعقود لاحقة، فقد كانت تلك الفترة بمثابة مختبر للتجارب، ومكانًا لتكوين علاقات مبنية على الشغف المشترك، وعلى الرغبة في الارتقاء بالممارسة المسرحية.

وفي عام 1995، سيأخذ شغفه منعطفًا جديدًا بالتحاقه بنادي المسرح في المعهد الفرنسي. كانت تلك التجربة مختلفة تمامًا عمّا سبق أن عاشه، إذ وجد نفسه أمام مقاربة مسرحية جديدة، وأكثر احترافية، تحت إشراف المخرج الفرنسي Rémi Secret، ابن طبيب كان قد أقام سابقًا في المدينة، والذي حمل معه رؤية بيداغوجية حديثة للفن المسرحي، وإلى جانبه كانت تشرف الأستاذة الجامعية مرية الفاسي الفهري، التي كانت همزة الوصل بين الطلبة والمحيط الثقافي الواسع. خلال خمسة أعوام من العمل المتواصل بين 1995 و1999، قدّم محمد مع هذا الفريق عددًا من المسرحيات المستوحاة من أعمال كبار الكتاب، مغاربة وعالميين، وكانت كل تجربة فيها درسًا جديدًا في الفن والانضباط والعمل الجماعي.

منذ التحاقه بنادي المسرح في المعهد الفرنسي، أصبح محمد يحضر بانتظام جميع الأنشطة الثقافية التي يحتضنها هذا الفضاء الحيوي، وظلّ وفاؤه لهذا الحضور ممتدًا من عام 1994 إلى 1999. كان المعهد بالنسبة إليه أكثر من مجرد مؤسسة ثقافية؛ كان نافذة واسعة على عوالم جديدة، ومختبرًا يوميًا لتكوين ذائقته الفنية وتوسيع مداركه، فقد تابع خلال تلك السنوات عروضًا مسرحية متنوعة قدّمها محترفون وهواة من المغرب وخارجه، فكوّنت لديه حسًّا مسرحيًا متينًا ووعياً جمالياً متدرجاً، كما جاب معارض الفن التشكيلي التي أقامها المعهد للوحات وصور فوتوغرافية حملت توقيعات فنانين مرموقين، فتعلم عبرها قراءة الصورة وتفكيك رموزها واستيعاب أثرها العميق في تشكيل الحس الجمالي. غير أنّ أهم ما كان يستحوذ على اهتمامه هو العروض الأسبوعية للأفلام الفرنسية، خاصة الكلاسيكية منها، التي شكّلت بالنسبة إليه مدرسة سينمائية قائمة بذاتها. اكتشف من خلالها روائع السينما وفنون السرد البصري وتقنيات الإضاءة والكتابة، فصار المعهد، إلى جانب “سينما الخميس” ومكتبة الكتب المسرحية والسينمائية، أحد أهم منابع تكوينه الفني والمعرفي. وبين ردهات المعهد أيضًا، تعرّف محمد لأول مرة إلى الموسيقى الكلاسيكية الغربية، فكانت دهشته الأولى أمام أعمال موزار وبيتهوفن ورافيل وساتي وغيرهم من كبار المؤلفين. تحوّلت تلك الاكتشافات إلى طقس أسبوعي لا يكتمل مساره دون الإصغاء لتلك المقطوعات التي كانت تلامس روحه وتمنح تجربته الفنية بعدًا أعمق. وهكذا شكّلت سنواته الخمس في المعهد الفرنسي مرحلة تأسيسية، رسّخت في داخله تراكماً فنياً ومعرفياً سيظل يؤثر في اختياراته ومساراته الإبداعية لسنوات طويلة مقبلة.

تعززت التجربة عام 1998 بتأسيس نادٍ آخر أشرف عليه الدكتور يونس لوليدي، فانضم إليه محمد ليجد نفسه جزءًا من مشروع مسرحي أكثر طموحًا. ومع هذا النادي قدّم عرضين مركّبين يجمعان بين نصوص مختلفة لكبار الأدباء، فكان العمل بمثابة ورشة فكرية وفنية تطور أدواته وتدفعه نحو نضج أكبر. وفي العام نفسه، 1998، سيتخذ محمد خطوة إضافية في مساره الجمعوي، حين كان من المؤسسين للمرصد الجهوي للمعرفة والتواصل بدار الشباب البطحاء. كان المرصد فضاءً ثقافيًا طموحًا يهدف إلى خلق دينامية معرفية وفنية داخل المدينة، وهناك طرح محمد فكرة نشاط سنوي يهدف إلى تلقين الشباب أساسيات المسرح وفنون التمثيل. جاءت الفكرة بسيطة في البداية، لكنها سرعان ما تحولت إلى مشروع متكامل حمل اسم “أيام التواصل للتكوين المسرحي”، كانت هذه الأيام مناسبة سنوية تتجمع فيها الطاقات المسرحية من مختلف مناطق المغرب، حيث يشرف مهنيون وخبراء على تدريب الشباب في الإلقاء، والسينوغرافيا، والتعبير الجسدي، والإخراج، بل وحتى في كتابة النص المسرحي، وقد استمرت هذه المبادرة لأكثر من اثني عشر عامًا، شكّلت خلالها مدرسة حقيقية خرّجت عشرات المواهب، وتركت أثرًا واضحًا في المشهد الثقافي المحلي. وهكذا، بين رحاب الجامعة، وورشات المسرح، والعمل الجمعوي، عاش محمد أعوام التسعينيات كمرحلة تأسيسية فارقة، صقلت شخصيته، ووسّعت آفاقه، ورسّخت بداخله وعيًا فنيًا واجتماعيًا سيظل يرافقه طيلة حياته. كانت تلك السنوات بمثابة الجسر الذي عبر من خلاله نحو ذاته الجديدة؛ ذاتٍ ترى في الفن ليس مجرد ترف، بل رسالة ومسار حياة.

بعد حصوله على الإجازة من كلية الحقوق عام 1999، وجد محمد نفسه أمام مرحلة جديدة من التحوّل الفكري والفني، فالتحق بنادي الركاب للسينما بمدينة فاس، وهو فضاء كان يضم نخبة من عشاق الفن السابع، من بينهم صديقه الناقد حميد تباتو والحسان احجيج وأحمد العموري، اللذين سيشكلون معه نواة صلبة لحوارات سينمائية عميقة ورفقة فكرية سترافقه طويلًا. كان هذا الانخراط ثمرة سنوات من التكوين الذاتي وحضور متواصل لدورات مهرجان السينما المغربية، حيث تعمّقت معرفته بالسينمائيين المغاربة واتسعت رؤيته النقدية. وفي موازاة ذلك، قرر محمد الانفتاح على آفاق ثقافية أخرى، فالتحق بقسم اللغة البرتغالية كمسلك حر لدراسة لغة لم يكن يعرف عنها الكثير، لكنه سرعان ما انجذب إلى تاريخ البرتغال وآدابها، واكتشف عوالم جديدة أثرت مخيلته وأغنت رؤيته لثقافات المتوسط وأمريكا اللاتينية. وكانت هذه التجربة اللغوية، بعمقها الإنساني، أشبه ببوابة نحو قراءة مختلفة للعالم، وسيكون آخر عمل مسرحي سيساهم فيه هذه المرة كمساعد مخرج للمخرج الكبير المرحوم محمد الكغاط وهو “مدينة النحاس” والذي قدم من خلال نادي المسرح التابع لكية الحقوق عام 2001.

ضمن نادي الركاب، شارك محمد في مجموعة من ورشات كتابة السيناريو التي كانت تُنظم على فترات متقاربة، فشكّلت فرصة لمعانقة حلم قديم طالما راوده: حلم الكتابة البوليسية. الذي كان سببا لالتحاقه بكلية الحقوق رغبة في فهم آليات الجريمة والقانون، استعدادًا لكتابة روايات بوليسية محكمة، غير أن هذا الحلم تطوّر مع مرور الوقت، ليصبح شغفه الأكبر هو كتابة سيناريوهات بوليسية وأفلام غموض تتقاطع فيها المتاهة النفسية مع البناء الدرامي المتماسك. وقد غذّى هذا الشغف تأثير برنامج “سينما الخميس” الذي كان يقدمه الراحل علي حسن على القناة الأولى المغربية، والذي فتح أمام محمد أبوابًا واسعة للتعرف على كبار المخرجين من مختلف دول العالم. من خلال تلك الحلقات، تعرّف على أساليب سردية متنوّعة، وعلى بنية الفيلم البوليسي، وعلى كيفية بناء التشويق من خلال الصورة والإيقاع والمحركات الدرامية. وهكذا، سيصبح عام 1999 وما تلاه مرحلة نضج حقيقي في مساره؛ مرحلة انفتاح على سينيفيلية راسخة، وتكوين عابر للغات، ورؤية فنية بدأت تتبلور بإصرار نحو كتابة القصص التي تتداخل فيها الحقيقة بالمتخيل، والجريمة بعمق الإنسان.

كان عام 2001 محطة مفصلية في حياة محمد حافظي، عام التحديات الأكاديمية والخيارات المصيرية، ففي هذا العام، نال باكالوريا ثانية في الشريعة، خطوة جاءت مكملة لمساره التعليمي السابق، لكنها لم تكن كافية لإطلاق مسار مهني ثابت، خصوصًا أنه كان يسعى حينها إلى عمل يُتيح له الاستقلالية المادية، وبالتزامن مع ذلك، التحق بكلية الآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، قسم اللغة الفرنسية وآدابها، في سياق بحثه عن وظيفة تُغنيه عما يواجهه من ضغوط الحياة اليومية وترسم له ملامح المستقبل، كانت إجازته في الحقوق قد نالها بميزة “مقبول”، وهي درجة لم تمنحه سوى شعور متواضع بالإنجاز، لكنها لم تكن كافية لتمهيد طريق وظيفي يُحقق طموحاته، خصوصًا في ظل واقع اقتصادي صارم يفرض على الشباب الصبر والمثابرة. مع حلول عام 2002، ومع استمرار فشل محاولاته في الحصول على وظيفة، قرر محمد التخلي عن البحث عن عمل، وركز كل اهتمامه على الدراسة، واضعًا نصب عينيه الحصول على إجازة ثانية يمكن أن تفتح له آفاقًا جديدة. خطط أيضًا للالتحاق بـ “ديبلوم الدراسات العليا المتخصصة في السياحة والتاريخ”، حلم آخر كان يظن أنه سيفتح له أبوابًا مهنية وثقافية، لكنه اصطدم مرة أخرى بالفشل، إذ لم تنجح محاولاته في اجتياز متطلبات الالتحاق، ليجد نفسه في مواجهة إحباط جديد. وفي لحظة مفصلية، خلال نفس الأسبوع الذي أعلن فيه عن نتائج محاولته الفاشلة، اكتشف صدفة ورقةً تحمل شروط الالتحاق بمدرسة لدراسة السينما، ورقة كان قد أعطاها له صديقه عبد الله الهندة، في تلك اللحظة شعر بامتنان عميق لصديقه، إذ أدرك أن هذه الورقة لم تكن مجرد معلومات عابرة، وإنما كانت المفتاح الذي سيغيّر مسار حياته بالكامل، اتخذ محمد قرارًا سريعًا وحاسمًا، سحب ملف الدراسات العليا من الجامعة، وركز جهوده على تجهيز أوراق التسجيل في مدرسة السينما، ساعده صديقه خالد اللوباني في إتمام جميع الإجراءات اللازمة، وكانت الصعوبة الحقيقية تكمن في تقديم الطلب في آخر يوم ممكن، إذ كان الموعد النهائي يوشك على الانقضاء، ومع ذلك، نجح محمد في إرسال ملفه، واضعًا كل آماله على اجتياز المباراة. وبالفعل، تم قبول طلبه، ليخوض بعد ذلك المباراة التي شملت جزأين، اختبار كتابي وآخر شفوي. كانت المنافسة شرسة، إذ تنافس على هذه الفرصة 1200 مترشح، منهم من يمتلك خبرة وتجربة أكبر بكثير، لكن محمد بفضل إصراره وشغفه، تمكن من البروز ضمن القائمة النهائية، إذ اختارت اللجنة المشرفة 48 اسمًا فقط من بين كل هؤلاء المرشحين، وكان هذا الحدث بمثابة نقطة الانطلاق الحقيقية لمسار محمد الفني والمهني، إذ فتح له أبواب السينما، عالم الإبداع، وفن التعبير البصري، ليبدأ رحلة جديدة، تحمل بين طياتها العمل الجاد، الشغف، والاكتشاف المستمر، مسار شكلت فيه الصدفة والاصرار معًا محركًا رئيسيًا لأحلامه.

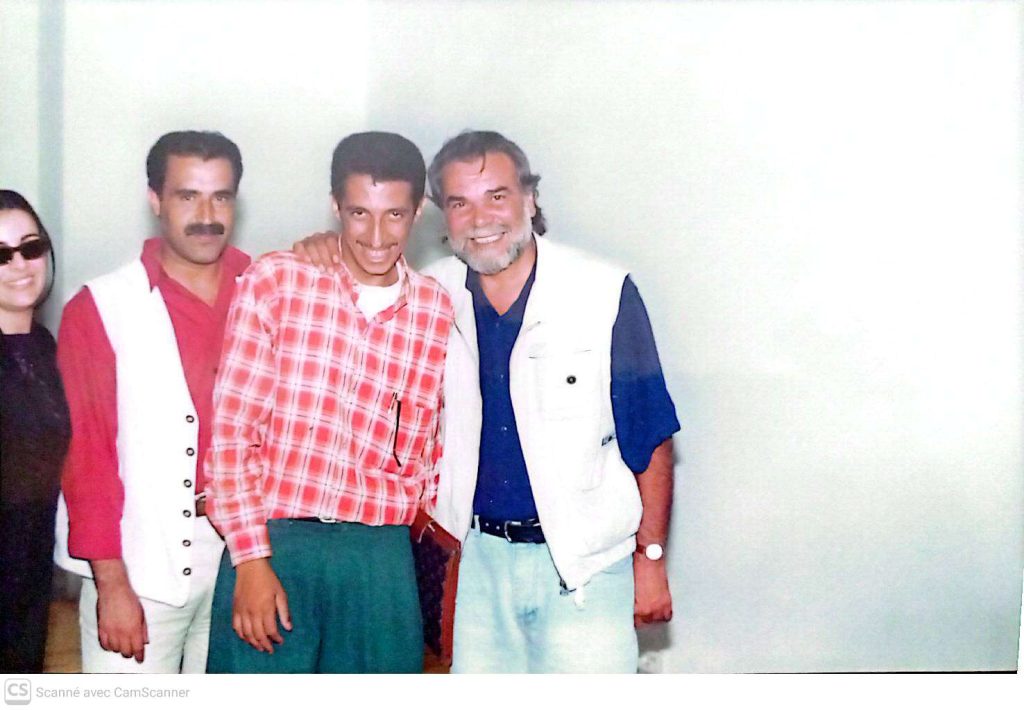

حين استلم محمد رسالة القبول، شعر بسعادة غامرة وكأن حلمًا قد تحقق فجأة بعد سنوات من الانتظار والمثابرة، فقد اكتشف أن المدرسة التي قُبل فيها ليست مجرد مؤسسة تعليمية عادية، بل مدرسة مغربية-إيطالية أسسها المخرج المغربي محمد عسلي، في إطار اتفاقية تعاون مع جهة لاتزيو والمعهد الإيطالي الشهير لوتشي للسينما، كان هذا الاكتشاف بالنسبة له أكثر من مجرد خطوة أكاديمية؛ كان بمثابة جسر يربطه بين المغرب والعالم، بين طموحه الشخصي ورؤية أوسع للسينما والفن السابع، رؤية تجمع بين الممارسة المحلية والامتداد الدولي. زادت فرحته عندما علم أن اختياره وقع على قسم الإخراج، وأنه سيكون له منحة دراسية كاملة، إلى جانب إقامة داخلية تضمن له مكانًا للعيش طوال فترة الدراسة، ولولا هذه المنحة، لما استطاع محمد الالتحاق بالمدرسة في وارزازات، بعيدًا عن مدينة فاس، فظروفه العائلية لم تكن تسمح بالانتقال أو المعيشة في مدينة أخرى، كانت تلك المنحة بمثابة نافذة حياة جديدة، لم تمنحه فقط الفرصة للتعلم، وإنما منحت روحه شعورًا بالاستقلال والمسؤولية، وإيمانًا عميقًا بأن اجتهاده ومثابرته لم تذهبا هباءً. بدأت الدراسة في عام 2003 في المركز الأورومتوسطي لليمنما والسمعي-بصري، بدروس مكثفة للغة الإيطالية التي ستكون لغة الدراسة مع أساتذة يجرون وراءهم أحمالا من التجارب والعمل في بلاتوهات كبار المخرجين الإيطاليين كفليني وداريو أرجينطو وماركو فيريري وغيرهم. أساتذة تعلموا منهم أن السينما ليست مجرد فن وإنما فضاء للعمل الشاق والدؤوب لإيصال فيلم إلى الجمهور ولقد تحدث عن فريقه أحد الأساتذة في كتابه خطه عن تجربته وهو روبرطو باريانط. واستمرت لمدة عامين، موزعين على موسمين مكثفين، حتى عام 2005. كان العامان حافلين بالمحاضرات، وورشات الإخراج، والتدريب العملي المكثف، لكن العجيب في الأمر أنه لم يحصل هو ولا زملاؤه على أي شهادة رسمية تثبت اجتيازهم هذه التجربة. رغم العمق الكبير للمعرفة والمهارات التي اكتسبوها، كانت هذه الممارسة العملية المكثفة، رغم غياب الوثائق الرسمية، بمثابة شهادة غير مكتوبة على قدراته، وشهادة على قدر التحدي الذي تجاوزه في ظروف استثنائية. وكانت سمعة المدرسة التي تعتبر الأولى من نوعها تسبقها لما للسينما الإيطالية من تاريخ ارتبط باكتشاف السينماتوغراف ببضع سنين. استفاد منها إلى جانب المهنة كمساعد مخرج أول، لغة فتحت له أبواب ثقافة أخرى ومجتمع آخر ومشاهدة ما يقرب عن 200 فيلم خلال سنتين منها ما كان يجب كتابة تقرير تحليلي عنه باللغة الإيطالية كفيلم الواطن كين للأمريكي أورسون ويلز.

بعد انتهاء الدراسة، التحق محمد حافظي بمشروع Film Industrie، الذي كان بمثابة بوابة للتطبيق العملي لما تعلّمه، لكنه لم يمكث فيه سوى شهرين، إذ سرعان ما شعر بالحاجة إلى الانطلاق في مشروعه الشخصي. ومن هنا شرع في تصوير أول فيلم قصير له، بوصفه سيناريستًا ومخرجًا، تحت عنوان “عيشة” كانت الفكرة اقتراحًا من صديقه عز الدين صافي، وقد استوحت السيناريو من مسرحية أعدها الأخير مع تلاميذه. تدور أحداث الفيلم حول مشكلة الهدر المدرسي في المناطق القروية، قضية اجتماعية هامة ومعقدة، تناولها محمد بأسلوب رصين وحسّ مسؤولية عميق. كانت هذه التجربة الأولى في الإخراج السينمائي تمنحه الفرصة لتطبيق كل ما تعلمه خلال سنوات الدراسة، من بناء المشهد، واختيار الإضاءة، وتوجيه الممثلين، إلى صياغة النص بطريقة تجعل المشاهد يلمس الواقع من خلال الشاشة. الغريب في الأمر، والأكثر تأثيرًا بالنسبة له، أن الفيلم لم يكن مجرد مشروع مدرسي أكاديمي، وإنما أصبح له أثر حقيقي في حياة أبطاله، فقد مكنت بطلة الفيلم، من خلال مشاركتها في العمل السينمائي، من إتمام دراستها، رغم أن محمد لا يعرف مصيرها الآن، إلا أن هذه المصادفة منحته شعورًا عميقًا بقوة الفن، وبقدرته على التأثير في الواقع، وأن السينما ليست مجرد صورة متحركة، ولكنها أداة تغيير حقيقي، حتى لو كان أثرها يظهر بطريقة غير متوقعة، لقد شكلت هذه المرحلة بداية مسار جديد لمحمّد؛ مسار يمزج بين الممارسة الفنية والمسؤولية الاجتماعية، بين التعلم داخل الفصول الدراسية المكثفة والتطبيق الواقعي في المجتمع. كانت السنوات الأولى في مدرسة ورزازات، ومن ثم تجربة أول فيلم قصير، أكثر من مجرد دراسة أو مشروع، بل كانت بوابة لعالم سينمائي متكامل، عالم يدمج بين الطموح الشخصي والاهتمام بالقضايا الإنسانية، ويمنحه شعورًا عميقًا بالقدرة على صنع الفارق، حتى لو كان صغيرًا، على أرض الواقع.في نهاية عام 2007، وجد محمد حافظي نفسه أمام مفترق طرق حاسم في حياته المهنية والأكاديمية، بعد عدة محاولات لم يكتب لها النجاح، سواء في الالتحاق بالقوات المساعدة التي حالت ضبابية بصره دون قبوله، أو في إتمام الدراسة الجامعية في اللغة الفرنسية التي لم يوفق فيها لتصادف امتحاناتها دائما مع مواعيد اختبارات مهنية. بدا المستقبل غير واضح المعالم، وكأن كل الأبواب المغلقة تضغط على شغفه وطموحه الفني، خاصة وأن فاس حينذاك تنعدم فيها الإنتاجات السينمائية التي يمكن من خلالها أن يطرق سوق الشغل إذ كان عليه أن ينتقل إلى الدار البيضاء الامر الذي كان صعبا لانعدام الإمكانيات التي تمكنه من العيش في انتظار الحصول على تدريب أو عمل مؤقت خاصة وأنه لا يعرف أحدا في الميدان، ومع ذلك، كانت شبكة الصداقات التي بنى علاقاتها خلال سنوات دراسته في قسم الإخراج، تشكّل له دعمًا حقيقيًا، فقد اقترح عليه بعض الأصدقاء المقربين، زملاءه سنوات الدراسة في المركز، التفكير في المعهد المتخصص في المهن السينمائية بورزازات كبديل ومخرج جديد لمساره الفني، وهو اقتراح فتح أمامه نافذة جديدة لم يكن ليجدها بمفرده. قبل محمد التحدي، وسرعان ما بدأ الاستعداد لاجتياز الاختبارات الضرورية التي وضعتها إدارة المعهد، كانت هذه الاختبارات صارمة، شاملة، ومصممة لقياس قدرة المتقدمين على المزج بين الإبداع الفني والفهم التقني للسينما. أشرف على العملية مدير المؤسسة السيد أحمد آيت أوزدي، إلى جانب المستشار البيداغوجي الفرنسي M. Claude Latreille، الذي أضفى على الاختبارات بعدًا دوليًا ومنهجية دقيقة تتماشى مع معايير التعليم السينمائي العالمي. بفضل جهوده وإصراره، نجح في اجتياز جميع مراحل الاختبار، وتم قبوله رسميًا في المعهد كمتعاقد لثلاث سنوات ثم كأستاذ رسمي حيث أخبره المستشار البيداغوجي أنه كان يبحث عن مخرج يتقن اللغة السينمائية أكثر من بحثه عن أستاذ يتقن البيداغوجيا، لتبدأ معه مرحلة جديدة من الدراسة المكثفة، العملية، والمباشرة في عالم السينما. كانت هذه اللحظة أكثر من مجرد قبول أكاديمي؛ كانت بداية مسار طويل ومستمر في التعليم والتكوين، حيث يجد نفسه محاطًا بزملاء مهنيين فرنسيين ومغاربة والمتدربين، ويستفيد من خبراتهم اليومية في كل جوانب صناعة السينما خصوصا التقنيات الأخرى التي لم تكن موضوع دراسته بالمركز كالتصوير والمونطاج. منذ ذلك الحين، أصبح المعهد بورزازات ليس مجرد مكان لتدريس ونقل ما تعلمه من تقنيات كتابة السيناريو والإخراج ومبادئ اللغة السينمائية ومهنة مساعد مخرج أول لمن أراد ذلك وسأل عنه، وإنما مساحة مستمرة لتطوير مهاراته وإطلاق طاقاته الإبداعية. وبالرغم من الصعوبات السابقة والفشل الذي واجهه، فإن هذه التجربة أكدت له أن الإصرار، وتوجيه الأصدقاء، والفرص الصحيحة في الوقت المناسب، يمكن أن تغيّر مجرى الحياة بشكل جذري، لتنطلق رحلة محمد السينمائية الفعلية من هذه البوابة، رحلة لا تزال مستمرة حتى اليوم، مبنية على المثابرة، الشغف، والرغبة العميقة في تحويل الأحلام الفنية إلى واقع ملموس، كما خاض تجربة أخرى خلال العامين 2006 و2007، الأولى خلال مخيم صيفي حيث أطر وصديقه أحمد العموري ورشتين الأولى كانت حول”كيفية كتابة سيناريو فيلم قصير” والثانية “تقنيات الإخراج ” التي كانت من نصيب صديقه وكانت ثمرتها فيلم قصير جدا لفائدة أطفال المخيم. والتجربة الثانية كانت تأطير ورشة “كتابة السيناريو” لمهتمين شباب خلال الدورتين الأولى والثانية من مهرجان سبت الكردان السينمائي، هاته التجربة مكنته من لقاء مخرجين وممثلين كانوا ضيوف المهرجان تمكن من ربط أسمائهم التي طانت تدور في ذهنه بصورهم.

في عام 2006، التقى محمد برفيقة دربه، سارة حروف، والتي سرعان ما أصبحت حضورًا محوريًا في حياته، لتتحول العلاقة بينهما من صداقة إلى شراكة عاطفية عميقة، ثم إلى زواج أسس له أسرة صغيرة متماسكة، لم تكن سارة مجرد شريكة حياة، وإنما رفيقة مسار مهني وفكري أيضًا، فقد التحقت به لاحقًا في نفس المعهد حيث كان محمد يشتغل كمكون، لتشغل منصب أستاذة للغة الفرنسية والتواصل، مقدمة بذلك إضافة نوعية للبيئة التعليمية والمهنية التي يحرص محمد على تطويرها. تميزت حياتهما المشتركة بالدعم المتبادل، فكل منهما وجد في الآخر قوة دافعة للاستمرار والتقدم، سواء في المجال الأكاديمي أو الفني أو الشخصي، ومن هذه الشراكة النابعة من المحبة والتفاهم، رزقا بثلاثة أطفال، هاجر، وطه، وعدنان، الذين أصبحوا محور حياتهما، ويمثلون امتدادًا طبيعيًا للحب والقيم التي يسعيان لغرسها في البيت وفي المجتمع. لقد شكّل هذا اللقاء بداية مرحلة جديدة في حياة محمد، مرحلة امتزجت فيها الحياة المهنية بالأسرة، فتكوّنت فيها شبكة دعم عاطفي وفكري، ساعدته على مواجهة تحديات مساره الإبداعي، وجعلت من رفيقة دربه شريكًا حقيقيًا في كل تفاصيل حياته، مع الحفاظ على توازن دقيق بين العمل، الفن، والحياة العائلية، مما منح حياته بعدًا إنسانيًا وفنيًا متكاملاً.

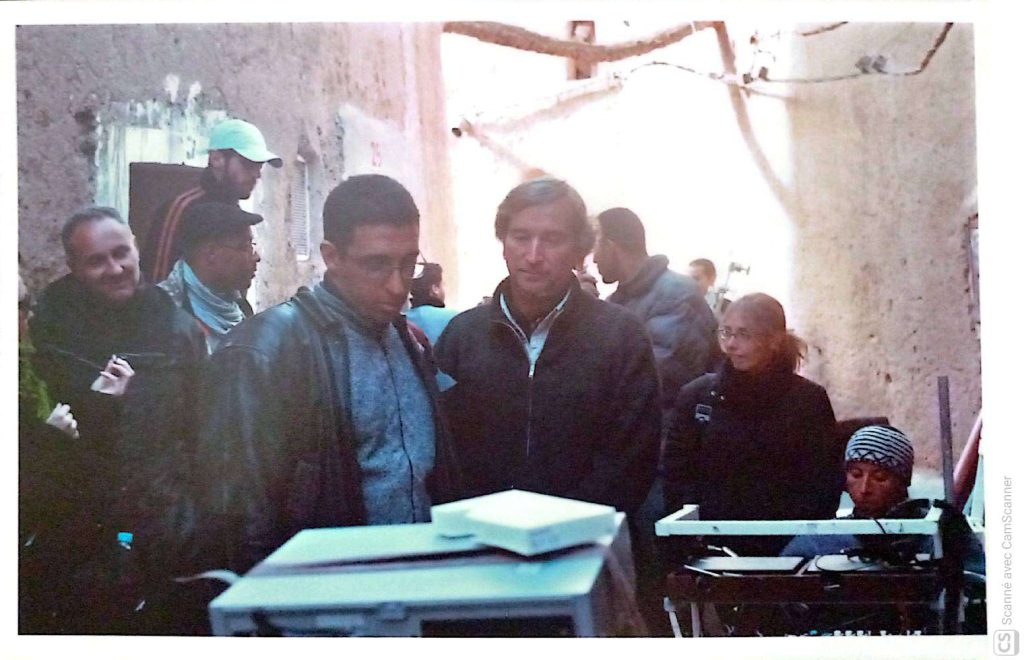

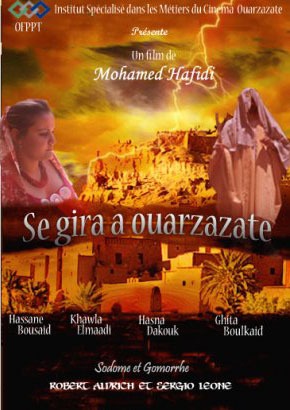

خلال تواجده في المعهد المتخصص في المهن السينمائية بورزازات، تمكن محمد من الاشتغال على مشروعات تخرج متدربي المعهد حيث يشاركون كل في المهنة التي يدرس ويتكلف مكون بكتابة وإخراج الفيلم. ووصل عدد هذه الأفلام 17 موزعة بين تخييلية ووثائقية على الشكل التالي حسب سنوات إخراجها: فيلم “عيشة” وهو أول شريط كتبه واخرجه عام 2007، و”كومبارس”(تخييلي)، و “يصور في ورزازات Se gira à Ouarzazate”(وثائقي-تخييلي) 2008، و”اللوحة المسحورة”، و”جرة الذهب”(تخيلية)، و”الوشم”(وثائقي-تخييلي) 2009، و”ميرة الهايمة” (تخييلي)، و”ملال الفنان” (وثائقي-تخييلي) 2010، و”الورت” (تخييلي)، و”البرج البرنغالي” (وثائقي-تخييلي) 2011، و “ابني، حبي الوحيد”، (تخييلي)، و” بالميجير، أب ورزازات Le commandant Balmigère le père de Ouarzazate”(وثائقي-تخييلي) 2012، و “عودة إلى الماضي 1” (تخييلي) 2013، و “عودة إلى الماضي 2” (تخييلي) 2014، و “نبتتي تموت” (تخييلي)، أنتج هذا الفيلم للمشاركة في COP 22، 2016، و “برغواطة، أطلانتيس المغرب” (وثائقي-تخييلي) 2021، و “عودة إلى الماضي 3” (تخييلي) 2022.

كانت هذه التجربة بمثابة ورشة مستمرة لصقل مهاراته، حيث مارس الكتابة والإخراج بنفسه، وتعلم كيف يترجم الأفكار إلى مشاهد حية تحمل رسائلها بطريقة متكاملة، كل مشروع جديد كان خطوة إضافية في بناء شخصيته الفنية، وممارسة فعلية لتقنيات السينما التي درسها، من الإضاءة والتصوير إلى تنظيم الفريق وإدارة المشهد. وفي عام 2010، جاءت تجربة جديدة أضافت بعدًا تربويًا وإنسانيًا لمسيرته، فقد تم استدعاؤه هو وزوجته سارة للقيام بدورة تكوينية لتلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية الثانوية، ضمن إطار تبادل ثقافي بين مؤسستين، مغربية من ورزازات وفرنسية من باريس، تولّت هذه المهمة جمعية La Rose de Dades، التي كان مكتبها يضم مدرسين فرنسيين، وعلى رأسهم Jean Loubet، الذي كان يدرس في ورزازات ويشرف على البرنامج، شكل هذا التكوين فرصة لمحمد وسارة لنقل خبراتهما العملية، وربط التعليم الأكاديمي بالممارسة الإبداعية، فضلاً عن فتح نافذة أمام الشباب لاستكشاف عالم السينما بطريقة تفاعلية ومباشرة. ولقد تم تخليد هذه التجربة في روبورطاج تحت عنوان: ” Voyage Culturel“، قام بتصويره واهتم بتوضيبه أحد متدربي المعهد.

لاحقًا، أصبح محمد عنصرًا فاعلًا في المشهد السينمائي المحلي، حيث شارك في تنظيم الدورة الأولى من ملتقى القصبة للفيلم القصير عام 2014 في ورزازات. سرعان ما تم تكليفه بالإدارة الفنية للدورة الثانية، لتتوالى بعدها مسؤولياته ليصبح المدير الفعلي للملتقى لثلاث دورات متتالية ليتحول بعدها إلى مهرجان ابتداء من الدورة الثالثة، ما مكنه من توجيه وإثراء البرنامج، وتوسيع دائرة المشاركة، وإرساء معايير احترافية في تنظيم الأحداث السينمائية بالمدينة. لقد شكّلت هذه الأعوام، بين العمل الأكاديمي والإبداعي والتنظيمي، مرحلة محورية في مسيرة محمد، إذ دمجت بين التعليم، والإنتاج الفني، والإدارة الثقافية، ومنحته رؤية متكاملة عن السينما كفن وممارسة ومجتمع، ولم تعد السينما بالنسبة له مجرد شاشة أو نص، وإنما مساحة حياة حقيقية تجمع بين الإبداع، التأثير الاجتماعي، وتكوين الأجيال الجديدة، لتصبح تجربته في بورزازات نموذجًا متكاملًا للدمج بين الفن والتعليم والمشاركة المجتمعية.في عام 2016، شرع محمد، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء المخلصين للفن السابع، في تأسيس منتدى الجنوب للسينما والثقافة، وهو مشروع جمع بين الرؤية الثقافية والإرادة التنظيمية، وجعل من المدينة مساحة نابضة للسينما الجامعية والمبادرات الفنية، تولى الدكتور حميد تباتو رئاسة المنتدى، بينما كان محمد حافظي وفريقه قلب الحركة النابض، يسهرون على إعداد وتنسيق الأنشطة المختلفة، وخلال فترة قصيرة، استطاع المنتدى تنظيم ثلاث دورات ناجحة للمهرجان الجامعي لسينما الشباب، الذي أصبح منصة لتقديم أعمال صانعي الأفلام الشباب، ومختبرًا لإطلاق تجاربهم السينمائية الأولى. لقد كان هذا المهرجان تجربة تعليمية وتجريبية في الوقت نفسه، إذ جمع بين الإنتاج الأكاديمي، والتواصل الثقافي، واكتشاف المواهب الشابة. ومع ذلك، وبعد تجديد مكتب المنتدى، قرر محمد الانسحاب مع مجموعة من الاصدقاء، ما أدى إلى توقف المهرجان بشكل مؤقت، تاركًا وراءه إرثًا من التجربة التنظيمية التي صقلت قدراته في إدارة الفعاليات الثقافية الكبرى، وتعلمه الكثير عن تحديات العمل الجمعوي، وضرورة الاستمرارية في مثل هذه المبادرات. في نفس العام، 2016، انخرط محمد في الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب، حيث أصبح عضوًا في المكتب التنفيذي، ولاية استمرت أربع سنوات، وفيها تمكن من توسيع شبكة علاقاته على المستوى الوطني، والمساهمة في وضع برامج ثقافية وتربوية متقدمة للأندية السينمائية المنتشرة في مختلف المدن المغربية. بعد انتهاء ولايته التنفيذية، واصل نشاطه داخل الجامعة كعضو نشيط، محافظًا على حضوره المستمر في المشهد السينمائي الوطني، ومشاركًا في النقاشات الفكرية والتحليلية التي كانت تعقد داخل هذه المؤسسة، وهو ما أكسبه خبرة عميقة في الديناميات الثقافية والفنية للسينما المغربية.

وعلى صعيد الإنتاج الفني، كان عام 2024 محطة فارقة في مسيرته، إذ شهد عرض أول فيلم طويل كتب له السيناريو وأخرجه المخرج يونس الركاب، وأنتجه محمد الدغور من خلال شركة نوميديا للإنتاج، كان هذا العمل السينمائي فريدًا من نوعه، كونه أول فيلم مغربي ينتمي إلى نوع الخيال العلمي، وهو نوع لم يكن قد حظي باهتمام واسع في السينما المحلية من قبل، شكل الفيلم تجربة جريئة وواعدة، وفتح أمام محمد آفاقًا جديدة للتعبير الفني، وطرح أسئلة ثقافية وفلسفية من خلال لغة السينما البصرية المعاصرة. في عام 2025، عاد محمد لإدارة مهرجان القصبة للفيلم القصير بورزازات في دورته الثامنة، مؤكدًا دوره كفاعل رئيسي في المشهد السينمائي المحلي، ومواصلاً تعزيز مكانة المهرجان كمنصة لدعم السينما المستقلة وتشجيع الشباب على تجربة الإنتاج السينمائي القصير، وفي الوقت نفسه، كان محمد يعمل على سيناريو آخر قدمه لدعم مرحلة ما قبل الإنتاج بالتعاون مع المخرج هشام حيضر ومن إنتاج شركة “حنان فيلم أجنسي“، إلا أنه لم يوفَّق في الحصول على هذا الدعم، لكنه اعتبر التجربة جزءًا من عملية التعلم والتطوير المستمر، إذ وفرت له فرصة لمراجعة أسلوب الكتابة وإعادة تقييم البناء الدرامي للأعمال التي ينتجها، كما شارك كمتدخل في مؤتمرين من تنظيم جمعية جسور للسينما والثقافة والكلية المتعددة التخصصات بورزازات، الأول حول السينما البديلة قدم فيه دراسة تحت عنوان: “السينما السياسية، جمالية الخطاب في سينما كوسطا جافراس”، عام 2024 والثاني خلال مؤتمر حول السينما الإفريقية حيث شارك بمداخلة تحت عنوان: “الخصوصية الجمالية في السينما الإفريقية، سينما موسى طوري نموذجا وففيلم الطريق كنوع ملتزم” والمؤتمرين كانا تحت إشراف الدكتور حميد تباتو عام 2025.

إلى جانب الإنتاج والإدارة، اهتم محمد بالجانب النقدي والتحليلي للسينما، فقام بنشر عدة مقالات نقدية تناولت أعمال عدد من كبار المخرجين العالميين والمغاربة على حد سواء. من بين هؤلاء، تناول في مقالاته تحليلات متعمقة لأعمال بيير باولو بازوليني، مستكشفًا أسلوبه الفني وقراءة أبعاده الثقافية والفلسفية، وكذلك أعمال مخرجين مغاربة مثل محمد زين الدين، مسلطًا الضوء على أساليبهم الإبداعية، وتقنيات السرد البصري، وطرق معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية في سياق السينما المغربية المعاصرة، لتمتد مسيرة محمد منذ تأسيسه للمنتديات السينمائية، وانخراطه في الجامعة الوطنية للأندية السينمائية، إلى الإنتاج الفني وإدارة المهرجانات، وصولًا إلى النقد والتحليل السينمائي، لتشكل رحلة متكاملة تجمع بين الممارسة، الإدارة، النقد، والإبداع الفني، إنها مسيرة تثبت أن السينما فضاء متكامل للإبداع، والتعلم، والتأثير الاجتماعي، ومسار حياة يتيح للفنان أن يكون فاعلًا في مجتمعه على أكثر من مستوى.

تجسد مسيرة محمد حافظي مثالًا حيًا على الالتزام بالفن والإبداع، ورحلة الإنسان الذي بدأ عاشقًا للكتاب والسينما منذ طفولته، فشكلت القراءة والمشاهدة المتواصلة للأفلام نبراسًا لرؤيته الفنية وأساسًا لتكوينه المعرفي. منذ صغره، انغمس في عالم الحكايات والسينما، مستفيدًا من محيطه العائلي والثقافي، ما أرسى بداخله شغفًا عميقًا بالسرد القصصي والبصري، ورغبة قوية في التعبير عن نفسه عبر الفن، قبل أن تتحول هذه الهواية إلى مسار مهني واضح. ومع بلوغه مرحلة الشباب، واجه تحديات الحياة العملية، وبحث عن لقمة العيش بين الدراسات والعمل، مرورًا بمحاولات متعددة في مجالات مختلفة، لم تثنه عن متابعة حلمه الحقيقي، الالتحاق بعالم السينما، فبعد سنوات من المثابرة، تمكن من اقتحام هذا العالم من بوابة المركز الاورومتوسطي للسينما والسمعي-بصري بورزازات، حيث تلقى تكوينًا متكاملًا في الإخراج والسيناريو، وبدأ بصقل مهاراته العملية والإبداعية، ممارسًا الكتابة والإخراج للأفلام القصيرة التخييلية والوثائقية، ومؤسسًا قاعدة متينة لمساره الفني. لم يتوقف شغفه عند حدود الإبداع، بل امتد إلى التدريس والمشاركة في التكوين السينمائي للشباب، من خلال ورشات ومحاضرات وملتقيات، مثل ملتقى القصبة للفيلم القصير، ومنتدى الجنوب للسينما والثقافة، فضلاً عن مساهمته الفعالة في الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب، حيث ساهم في تطوير برامج تربوية وتنظيمية للسينما الشبابية، وربط التعليم بالممارسة الفنية. على الصعيد الفني، كتب محمد عدة سيناريوهات متنوعة وأخرج أشرطة قصيرة وأول فيلم طويل من نوع الخيال العلمي، مبرهنًا على قدرته في دمج الطموح الشخصي مع جرأة التجربة الإبداعية، وطرح رؤيته الفنية بطريقة متميزة، فجمع بين الواقعية الاجتماعية والخيال البصري، وبين التعليم والتأثير المجتمعي للفن. كما اهتم بالجانب النقدي والتحليلي، من خلال نشر مقالات حول أعمال كبار المخرجين العالميين والمغاربة، مثل بيير باولو بازوليني ومحمد زين الدين، مسلطًا الضوء على أساليبهم وتقنياتهم السردية، ومساهمًا بذلك في إثراء الفكر السينمائي المغربي، تمثل مسيرة محمد حافظي رحلة عشق وإصرار وتحقيق طموح؛ رحلة بدأها عاشقًا للكتاب والسينما، ليصبح فاعلًا مؤثرًا في المشهد السينمائي المغربي، معلمًا، مخرجًا، سيناريستًا، ومرشدًا للشباب، تاركًا بصمة واضحة في كل مشروع ومسار شارك فيه، ومؤكدًا أن الشغف والفن والالتزام يمكن أن يصنعوا تجربة استثنائية وملهمة في الحياة والمجتمع.