قراءة في مسيرة الفنان عبد الله المستحيي: جمع بين التكوين العاصمي والحس المرهف، ونهل من تجارب الرواد، وتلمس طريقه بين الشباب

نشأ الفنان عبد الله المستحيي (اسمه الفني عبد الله مفيد)، المولود عام 1953، في بيئة ثرية بالفن الشعبي، حيث كان مفتونًا منذ طفولته بفن الحلقة، متعمقًا في جمالياتها، ومنغمسًا في متابعة كبار الرواد الذين شكلوا مصدر إلهامه، مثل حربة، وعيشة بطيط، وسيد الغالي الحضري، والجناتي. لم يكن عبد الله يكتفي بالاستماع إليهم فحسب، ولكنه كان يقلد حركاتهم ونبرات أصواتهم، محاولًا استيعاب كل تفاصيل أدائهم، في تناغم تام بين التسلية والتعلم، وفي الوقت نفسه، كان مزاولًا لمهنة النقش على النحاس، وهو يتعمق في تفاصيلها الدقيقة، وعينه على المسرح، ولعل الصدفة وحدها كانت سببًا في فتح أبواب المسرح أمامه، إذ كان له صديق مقرب اسمه المكي الإدريسي، الذي كان يمارس المسرح بنفسه، شجعه المكي على الاتصال برئيس جمعية، متوسلًا له لتسهيل التحاق عبد الله بالجمعية، فكان أن لبّى له الطلب، فانضم إلى جمعية التجديد الفني بدار الشباب السياج عام 1970، تحت إشراف محمد العلمي، هنا اكتشف عبد الله عالم المسرح بكل ما فيه من فنون وتقنيات، تعلم على يديه قواعد التعبير الجسدي التي تحول الحركات إلى لغة بصرية تحمل المعاني، وأتقن فن الإلقاء بحيث أصبحت كلماته تعكس إحساسه الداخلي وتصل إلى المتلقي بعمق، بالإضافة إلى احتكاكه بفن الارتجال الذي منح شخصيته الفنية مرونة وجرأة على التجريب، على مدار أكثر من عام، لم يكن عبد الله مجرد متدرب صامت، بل كان مراقبًا متيقظًا، يتفاعل مع كل مشهد، يستمتع بكل لقطة، ويدرس حركة كل فنان أمامه، كل تجربة كانت بالنسبة له نافذة على عالم أكبر من الخيال، ودرسًا عمليًا في الانضباط الفني والصبر على صقل الموهبة. وهكذا، بدأ عبد الله المستحيي مساره الفني بخطى ثابتة، متأثرًا بموروث فني عريق، وممتلئًا بشغف لا ينضب، بين أصوات الحلقة وحركة المسرح، مستعدًا لأن يحوّل هذا الشغف إلى لغة مسرحية خاصة به، تميزت فيما بعد بصدق التعبير وعمق التجربة، بهذا المعنى بدأت رحلة عبد الله المستحيي مع المسرح، رحلة من التقليد إلى الإبداع، من الاستماع الصامت إلى المشاركة الفاعلة، من فضول الطفل إلى شغف الفنان، رحلة شكلت شخصيته، وغذّت روحه، ومهّدت له الطريق ليصبح لاحقًا واحدًا من الأصوات الفنية المتميزة، التي جمعت بين أصالة التراث وجرأة التعبير، بين الحفر على النحاس وانفجار الإبداع المسرحي.

بعد فترة من التمرس والمراقبة الدقيقة، جاء اليوم الذي أُسند فيه لعبد الله المستحيي أول دور حقيقي على خشبة المسرح، دور “اليتيم” في مسرحية “المظلوم” التي عُرضت في فضاء باب المكينة، كانت تلك اللحظة بمثابة ولادة فنية جديدة له، إذ شعر لأول مرة بثقل الكلمة وحجم التعبير الجسدي على خشبة المسرح، وتجربة إحساس الجمهور يتفاعل مع أدائه، لم يكن مجرد مشهد تمثيلي، غير أنها سمت البداية الحقيقية لانطلاق فنه، حيث صقل من خلال هذا الدور قدرته على الاندماج في الشخصية، وفهم الإيقاع الداخلي للمسرح، تلت هذه التجربة مباشرة فرصة أخرى، فشارك في مسرحية “الوصية”، التي كان عرضها الأول في قرية با محمد، بمناسبة عيد العرش، كان المشهد مختلفًا هذه المرة، جمهور قروي متحمس، أجواء احتفالية مليئة بالفضول والترقب، ومساحة مفتوحة تسمح للتمثيل بالانطلاق بحرية أكبر، هنا، بدأ طموح عبد الله يكبر شيئًا فشيئًا، إذ شعر بقوة المسرح وقدرته على نقل الرسائل الإنسانية والاجتماعية، وإشعال الخيال لدى المتلقين من مختلف الأعمار، رغم هذا التقدم، لم يكن نشاط الجمعية كبيرًا، إذ كان يقتصر في أغلب الأحيان على سكيتشات قصيرة أو المشاركة في حفلات دار الشباب، لكن القيود لم تمنع عبد الله من الحلم، بل زادته صبرًا ومثابرة، ومنحته فرصة لصقل موهبته في كل لحظة صغيرة على المسرح، سواء أثناء التدريبا أو أثناء العروض المحدودة، كل مشهد، مهما كان قصيرًا، كان له قيمة تعليمية، وكل ابتسامة من الجمهور كانت وقودًا له لتطوير أدائه وفهم أسرار المسرح أكثر عمقًا، وهكذا، بدأ عبد الله المستحيي رحلة الاحتراف الفني، رحلة صاغت شخصيته المسرحية على قاعدة من التجربة المباشرة والشغف الصادق، لتتحول كل فرصة صغيرة على خشبة المسرح إلى خطوة ثابتة نحو التميز، رغم بساطة الموارد وحدود النشاط الجمعية، مؤكدًا أن الحب للفن والإصرار يمكن أن يشق الطريق حتى في أصعب الظروف.

في عام 1974 تلقّى عبد الله دعوة غير متوقعة غيّرت مسار حياته الفني؛ فقد اتصل به المبدع محمد الصوصي علوي (سيدي خويا) مقترحًا عليه الانضمام إلى فرقة المسرح الشعبي التي كانت آنذاك من أبرز الفرق الهواة في المشهد المسرحي المغربي، لم يتردّد لحظة في القبول، فالفن بالنسبة قدَر يسكنه منذ البدايات، كانت الفرقة تتهيأ لتقديم مسرحية “سوق العشاق” في مهرجان مسرح الهواة، وهو حدث مسرحي بارز آنذاك يجمع بين الحلم والتجريب وروح المغامرة، عُرضت المسرحية على خشبة مسرح سينما ابن الجنود، وهناك بدأت شرارة التجربة الأولى التي جمعته بنخبة من الأسماء اللامعة في الساحة المسرحية مثل أحمد البوراشدي وعبد الرحيم الأزرق وحميد عمور وإدريس الشوكة (الفيلالي) وغيرهم من الفنانين الذين شكّلوا مدرسة قائمة على الإخلاص للمسرح والبحث عن لغة جديدة للتعبير، توالت بعد ذلك الأعمال تباعًا، فشارك في مسرحية “كلها يلغي بلغاه” من تأليف الصوصي علوي، ثم في “دار بوعلي” و”فيل مولاي خواجة” للكاتب إدريس الجاي، وهي أعمال رسّخت حضوره على الركح وأكسبته نضجًا فنيًا واضحًا، كانت تلك المرحلة بمثابة ورشة مفتوحة يتعلم فيها الممثلون من بعضهم البعض، ويكتشفون أسرار الإيقاع المسرحي والتواصل مع الجمهور، لم يقتصر نشاط الفرقة على العروض المحلية، بل انطلقت في جولات فنية عبر مختلف أقاليم المغرب، حاملةً معها أعمالًا كوميدية مرتجلة تُضحك الناس وتنتقد الواقع بلغة ذكية تجمع بين السخرية والوعي، كانت تلك الجولات مدارس متنقلة للمسرح الشعبي، حيث يلتقي الفن بالناس في المقاهي والساحات والبيوت، لتصبح الخشبة امتدادًا طبيعيًا للحياة اليومية، غير أن توهج التجربة لم يخلُ من التوتر؛ فمع مرور الوقت بدأت الخلافات تدبّ بين أعضاء الفرقة، وتفاوتت الرؤى بين من أراد للمسرح أن يبقى قريبًا من الناس في بساطته، ومن حلم بمسرح أكثر حداثة وتجريبًا، وهكذا بدأت ملامح الانقسام تظهر شيئًا فشيئًا، لكن التجربة ظلت محفورة في الذاكرة كمرحلة تأسيسية مثّلت بداية الوعي المسرحي الحقيقي لديه، ومختبرًا لصقل الموهبة والبحث عن هوية فنية أصيلة.

بعد تجربة فنية حافلة بالبحث والإصرار، قرر عبد الله أن يخوض مغامرة جديدة في عالم المسرح، فقام بتأسيس فرقة الكواكب إلى جانب رفيق دربه المرحوم محمد أنور وعدد من المبدعين المتحمسين الذين جمعهم عشق الخشبة وإيمانهم برسالة الفن، كانت الفرقة منذ بدايتها تحمل روحًا جماعية واندفاعًا إبداعيًا نادرًا، فأنجزت أعمالًا مميزة تركت بصمتها في مسرح الهواة، من بينها المسرحيات “سيدي فلان يا فلتاني” و”الخيالة” و”حجرة الصبر”، وكلها من تأليف وإخراج الراحل محمد أنوار الذي جمع بين خفة الظل وعمق الرؤية الاجتماعية، عرفت هذه الأعمال نجاحًا لافتًا، خاصة بعد مشاركتها في مهرجان مسرح الهواة، حيث كان العرض الأول في قاعة المعرض (لافوار) ثم في سينما أومبير بفاس، فلاقى استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء، لقد كانت تلك المرحلة بمثابة ذروة التألق بالنسبة لعبد الله ورفاقه، إذ شعروا بأنهم يخطّون لأنفسهم موقعًا خاصًا في المشهد المسرحي الوطني، بما يجمع بين الجرأة في الطرح والبساطة في التعبير والصدق في الأداء، لكن خلف هذا البريق كانت تختبئ سحب الخلافات التي بدأت تتكاثف داخل الجمعية شيئًا فشيئًا، لتتحول أجواء الحماس إلى توتر يهدد تماسك الفرقة، وجد عبد الله نفسه في قلب نزاعات داخلية أتعبت روحه الفنية، فبدأ الإحباط يتسلل إليه بعد أن كان المسرح بالنسبة إليه نافذة للحلم والحرية، ومع تفاقم الخلافات التي مست روح الجماعة، اتخذ قرارًا صعبًا بالاستقالة من رئاسة الجمعية، ليبتعد عن الأضواء ويدخل مرحلة من التأمل والشك، حيث بدأت فكرة الاعتزال تراوده بجدية، كانت تلك لحظة مفصلية في مسيرته، إذ أحس أن المسرح الذي وهب له عمره بدأ يتحول إلى عبء ينهش طاقته، ومع ذلك، بقي في أعماقه شعور بأن الخشبة لم تقل كلمتها الأخيرة بعد، وأن شعلته الفنية، مهما خبت، ما زالت تنتظر نسمة تُعيد إشعالها من جديد.

في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وتحديدًا عام 1980، تلقّى الفنان اتصالًا حاسمًا غيّر مجرى مسيرته الفنية؛ كان المتصل هو الراحل الدكتور محمد الكغاط، أحد أبرز أعلام المسرح المغربي، الذي عرض عليه دورًا رئيسيًا في مسرحيته الشهيرة “ميت العصر”، شكّل هذا العرض لحظة ولادة جديدة للفنان عبد الله فوق الخشبة، بعد فترة من الانقطاع، إذ وجد نفسه مجددًا في صميم التجربة المسرحية، بين رفاق الحلم والإبداع، يستعيد وهج البدايات وحرارة العشق للفن الحي، انضمت الفرقة التي احتضنته، جمعية هواة المسرح الوطني، إلى جولة فنية واسعة حملت العمل إلى جمهور المدن المغربية من أقصاها إلى أقصاها، فكان العرض يُقدَّم بشغف في ميسور والحسيمة وتاونات والمحمدية وصفرو، وغيرها من المدن التي استقبلت المسرحية بحفاوة، كانت تلك الرحلات أكثر من مجرد جولات فنية؛ كانت بمثابة مدرسة ميدانية لصقل التجربة، حيث تتلاقى الجغرافيا بالوجدان، ويُكتشف المسرح كفن يزرع المعنى في قلوب الناس في الأسواق والساحات ودور الثقافة، وفي تلك الفترة، كانت قاعة “لافوار”( اليوم هي مكان مسجد الامام مالك’التاجمعوتي) تحتضن التدريبات اليومية، حيث تمتزج رائحة الغبار بأصوات الممثلين وحماس المخرجين، في أجواء يملؤها التوتر الجميل بين الإبداع والانضباط ، عاش اعبد الله للمرة الأولى تجربة الاحتراف الفعلي، إذ تقاضى أجراً عن أدائه المسرحي بلغ ألف درهم، وهو مبلغ رمزي في قيمته المادية، لكنه كبير في دلالته النفسية، لأنه مثّل اعترافًا بجهده ومكانته كفنان، كان ذلك الأجر بمثابة الختم الرسمي على انتقاله من الهواية إلى الاحتراف، ومن شغفٍ فطري إلى التزامٍ فني، غير أن الظروف العائلية سرعان ما وضعت حدًّا مؤقتًا لتلك المسيرة الواعدة، فاضطر إلى الانقطاع عن الركح، تاركًا وراءه ذكرى عروضٍ لا تُنسى، وصدى ضحكاتٍ ودموعٍ عاشها مع الجمهور في مدنٍ متفرقة، ومع ذلك، ظلّ ذلك الفصل من حياته محفورًا في ذاكرته كإحدى أجمل مراحل العمر، حين تلاقى الوفاء للفن مع بساطة العيش، وحين كان المسرح، رغم شظف الظروف ، بيتًا دافئًا يجمع الحلم والإنسان.

وبعد ذلك ستأتي مرحلة الانقطاع عن المسرح، حيث دامت ما يقارب أربع سنوات أو يزيد، سنواتٌ غابت فيها الأضواء وانطفأ فيها صخب الكواليس، غير أن الحنين إلى المسرح ظل يتوهّج في أعماقه كجمرةٍ تحت الرماد، إلى أن جاء ذات يوم اتصالٌ أعاد الدفء إلى القلب، حمله إليه الفنان الراحل عبد العزيز الساقوط، رئيس الاتحاد الفني آنذاك، بمعية المخرج إدريس الشوكة (المعروف باسم إدريس الفيلالي). كانا يبحثان عن عملٍ مسرحي يعيد للخشبة نبضها، وللجمهور شغفه، فوقع اختيارهما عليه، لما عرفا فيه من صدقٍ وتجربةٍ ونَفَسٍ مسرحيٍ لا يخبو، اقترح عليهما العودة إلى مسرحية “ميت العصر”، تلك التي كانت قبل أعوامٍ بوابته نحو التألق، لتكون هذه المرة عودة ثانية إلى العمل ذاته، ولكن في زمنٍ آخر وبوعيٍ مختلف، ولم يكن لهذا المشروع أن يرى النور من جديد لولا موافقة فهد الكغاط، نجل الراحل الدكتور محمد الكغاط، صاحب النص الأصلي، الذي بارك الفكرة وفتح الباب أمام إعادة بعث العمل بروحٍ جديدة تحفظ أصالته وتواكب تحوّلات الزمن المسرحي، انطلقت التداريب المكثفة من جديد بحماسٍ لا يقل عن حماس البدايات، وكأن السنوات الأربع لم تمرّ، في القاعة التي شهدت أولى تجاربه، عاد صدى صوته يمتزج بأصوات الممثلين، يتدرّبون بشغفٍ على النص ذاته، لكن برؤيةٍ أكثر نضجًا وعمقًا، كان عبد الله يشعر أن كل حركة على الخشبة هي استعادةٌ لنبضٍ غاب طويلًا، وأن كل جملةٍ ينطقها تحمل ثقل التجربة وبهجة اللقاء المتجدّد مع الفن، ثم جاءت لحظة العرض، لحظة المواجهة بين الممثل والجمهور، حيث تكررت العروض في أكثر من مدينة، وكل عرضٍ كان بمثابة احتفالٍ بالمسرح المغربي وبقدرة الجمال على البعث من جديد، في كل مرة، كان الجمهور يصفق بحرارةٍ كأنما يصفق لعودةٍ طال انتظارها، ولرجلٍ ظلّ وفيًا لرسالته رغم كل تقلبات الحياة، تحوّلت تلك العودة إلى أكثر من مجرد مشاركة فنية؛ كانت ولادة ثانية، بل تصالحًا مع الذات ومع خشبةٍ أحبها حتى الفداء، فالمسرح، كما كان يؤمن دائمًا، لا يشيخ ولا ينسى أبناءه، بل يظلّ يفتح ذراعيه لهم كلما أرهقتهم الحياة، ليقول لهم: “هنا، على الخشبة، تبدأ الحكاية من جديد.”

بعد تلك العودة المفعمة بالأمل، انفتح أمامه أفقٌ جديد في مسيرته الفنية، حيث انتقل من فضاء الخشبة إلى عوالم الصوت والإذاعة، فكانت التجربة التالية مع الفنان إبراهيم الدمناتي في السلسلة الإذاعية الشهيرة “سيد الفاطمي الترمصينة”، التي بثّتها إذاعة فاس الجهوية، عاش تجربةً مختلفة تمامًا، إذ اكتشف كيف يمكن للكلمة المسموعة وحدها أن تبني عوالم كاملة في خيال المستمع، وكيف يمكن لصوت الممثل أن يتحوّل إلى أداة تعبيرية دقيقة، تُجسّد المواقف والانفعالات دون الحاجة إلى زينة المسرح أو ضوء الخشبة، كانت تلك المرحلة بمثابة مدرسة جديدة في الأداء، صقلت حسّه الإيقاعي وقدرته على الإيحاء والتلوين الصوتي، لكن شغفه بالمسرح ظلّ أقوى من أي وسيلة أخرى، فعاد إلى الركح من بوابة التعاون مع عدد من الفرق المسرحية التي كانت تنشط بقوة في الساحة الفنية المغربية آنذاك، شارك في أعمالٍ متنوّعة تركت بصمتها في الذاكرة، من بينها مسرحيات “الزاهية” و”باب المدينة” و”مثل دورك” التي قدّمها ضمن نادي الكوميديا، حيث جمع بين الطابع الاجتماعي والسخرية الذكية، فكان أداؤه يمزج بين خفة الظل والعمق الدرامي، ما جعله قريبًا من الجمهور على اختلاف فئاته، كما اشتغل في إطار جمعية نادي الفنون على أعمال مسرحية ذات طابع شعبي وإنساني مثل “عيشة لعبو” و”الخلخال” و”دوار الحطابة”، وهي أعمال جسّدت بمهارة الحياة اليومية المغربية، بكل ما تحمله من تناقضات وبساطة وثراء، كانت هذه التجارب بمثابة مختبر فني حقيقي، جمع بين الكلمة الراقية والأداء الصادق، وبين التقاليد المحلية والبحث الجمالي، ولم يتوقف عطاؤه عند هذا الحد، بل تعاون أيضًا مع المسرح الشعبي في مسرحيات “دار الضمانة” و”الحراز”، حيث التقى بجمهورٍ واسع يعشق الفن الأصيل، في تلك الأعمال، تألق بأدائه الذي جمع بين العفوية والاحتراف، بين الحسّ الشعبي وعمق التجربة، ليكرّس نفسه كأحد الوجوه المسرحية التي تجمع بين الوفاء للأصول والانفتاح على التجريب، لظلّت مسيرته تتنقّل بخفة ووعي بين الإذاعة والمسرح، بين الكلمة المسموعة والمشهد الحي، لكن القلب ،كما يقول دائمًا، لم يعرف وطنًا غير الخشبة.

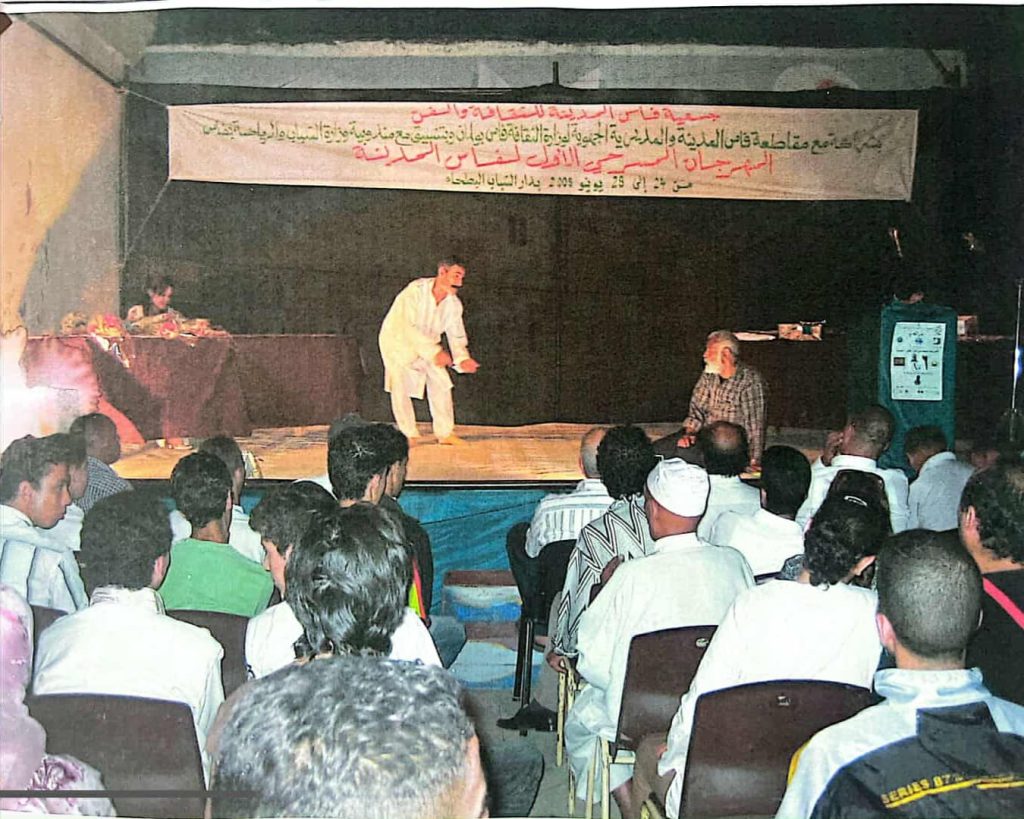

وفي المحطة الأخيرة من مسيرة عبد الله المستحيي المسرحية، خطا خطوة نوعية بانضمامه إلى فرقة محترف فاس لفنون العرض، وهي من الفرق التي تميزت آنذاك بجرأتها الفنية وحرصها على تقديم أعمال تجمع بين التجريب والعمق الاجتماعي، وجد نفسه في قلب تجربة متميزة مع المخرج عبد الكريم بالرشيـد في مسرحية “يا ليل يا عين”، اخراج حميد الرضواني التي أُنتجت بشراكة مع مسرح محمد الخامس بالرباط، وهو ما منحها بعدًا مؤسساتيًا وفنيًا رفيعًا، كانت خشبة مسرح محمد الخامس المحطة الأولى لهذا العرض، وهناك عاش الممثل لحظة انتصارٍ فنيٍّ حقيقي، إذ شعر أن كل ما راكمه من خبرة وتجارب عبر السنين قد تجسد في هذا العمل، امتزجت فيه الموسيقى بالدراما، والغناء بالحركة، لتصوغ لوحة مسرحية تنبض بالحياة، وقد لاقت المسرحية ترحيبًا واسعًا من الجمهور والنقاد على حد سواء، لما حملته من جدة في التناول وجمال في الإخراج وتكامل في الأداء الجماعي، بعد نجاحها الباهر في الرباط، حملت الفرقة العمل في جولةٍ داخلية وخارجية، لتمثل المسرح المغربي في عدد من الملتقيات الفنية المرموقة، فكان الحضور في ملتقى بجاية بالجزائر حدثًا فنيًا مشرفًا، تلاه عرض في بركان، ثم مراكش وميدلت، قبل أن تتوّج المسيرة بالمشاركة في المهرجان الدولي للمسرح بفاس، المدينة التي لطالما شكّلت فضاءً روحيًا وجماليًا خاصًا في قلب الفنان، وكانت لحظة الفخر الكبرى عندما سُجِّل العرض من قبل التلفزة المغربية، لتبقى المسرحية حاضرة في ذاكرة المشاهدين كأحد الأعمال المتميزة التي جسّدت مرحلة نضجٍ فنيٍّ واحترافٍ حقيقيٍّ في مسيرته، ولم تتوقف مشاركاته عند هذا العمل، إذ واصل عطاءه المسرحي بانخراطه في أعمالٍ جديدة، أبرزها مسرحية “مولات السر”، التي أضافت بعدًا آخر إلى تجربته من حيث التنوع في الأدوار والأساليب، كما شارك في عدد من المسرحيات التي كانت تُعرض ضمن المهرجان الوطني لفن الملحون بمدينة فاس، من تأليف الفنان الراحل محمد العلمي، وهو أحد الأسماء التي أثرت الساحة المسرحية المغربية نصًا وفكرًا، كانت تلك المرحلة بمثابة تتويجٍ لمسارٍ طويلٍ بدأ من البدايات البسيطة على الخشبة المحلية، ليصل إلى الاحتراف الكامل في عروضٍ جابت المدن والبلدان، تُعبّر عن هويةٍ مسرحية مغربية أصيلة، تنسج خيوطها بين التراث والحداثة، بين الكلمة والغناء، بين الإنسان وحلمه في أن يُسمِع صوته للعالم. وهكذا ظلّ المسرح بالنسبة إليه ليس مهنة فحسب، بل حياةً تُعاش، ورسالةً تُؤدّى بإخلاصٍ وشغفٍ لا ينطفئ.

أما مساره الفني أمام الكاميرا، فقد شكّل امتدادًا طبيعيًا لمسيرته فوق الخشبة، لكنه في الوقت ذاته فتح له أفقًا جديدًا من التعبير والتجسيد البصري، كانت البداية مع المخرج شكيب بنعمر في الفيلم التلفزيوني “محاكمة” الذي بثّته القناة الوطنية الأولى، حيث خاض أول تجربة له أمام عدسة الكاميرا، ليكتشف عالماً مختلفاً في إيقاعه، وأدواته، وحساسيته الجمالية. من تلك اللحظة، بدأت علاقة عشقٍ جديدة بينه وبين الكاميرا، علاقة صاغها بالصبر والبحث والصدق الفني، توالت بعد ذلك المشاركات، فظهر في الفيلم السينمائي “44” للمخرج مومن السميحي، حيث قدّم أداءً مؤثرًا جمع بين الهدوء الداخلي والقوة التعبيرية، ليبرهن أنه ممثل قادر على الانتقال بسلاسة من المسرح إلى السينما، ثم شارك في الفيلم الشهير “قلوب محترقة” للمخرج أحمد المعنوني، الذي شكّل تجربة نوعية في مساره، لما اتسم به من جرأة في الطرح وجمال في البناء الدرامي، وفي عام 2006، عرفه الجمهور التلفزيوني على نطاق واسع من خلال المسلسل الرائع “وجع التراب” الذي عُرض على القناة الثانية، وهو من أعمال المخرج والممثل شفيق السحيمي، الذي شكّل معه ثنائيًا فنيًا ناجحًا في أكثر من عمل لاحق. فقد جمعتهما أيضًا سلسلة من الإنتاجات التلفزيونية المميزة مثل “تريكة البطاش” و”شوك السدرة”، وكلها أظهرت نضج الممثل وقدرته على تقمص أدوارٍ مركّبة تجمع بين الواقعية والعمق الإنساني، ثم واصل تألقه من خلال مشاركته في سلسلة “غذائيات ” للمخرج عيادي خرازي على القناة الأولى، التي تناولت مواضيع اجتماعية بلغة ساخرة وذكية، تلتها سلسلة “مرحبا بصحابي” للمخرج الطاهري على القناة نفسها، حيث قدّم أداءً خفيف الظل أضاف إلى رصيده بعدًا كوميديًا محببًا. وجاءت محطته الأخيرة مع المخرج منصف القادري في المسلسل الدرامي “حرير الصابرة”، الذي أبرز فيه نضجًا فنيًا متكاملاً بين الحس الدرامي والواقعية المؤثرة، غير أن حضوره لم يقتصر على التمثيل فقط، بل امتدّ إلى الجانب التقني والفني، حيث اشتغل في تصميم وتنفيذ الديكورات والإكسسوارات لعدد من الأفلام مع المخرج عهد بنسودة، من بينها: “المشاوشة”، “خيال الذئب”، “الواجهة”، “الردة”، و”الجرة”، وهي أفلام قصيرة جسدت فيها خبرته الفنية حسًّا بصريًا متميزًا، كما ظلّ وفيًّا لدعمه للشباب الهواة، مشاركًا في مشاريعهم بكل تواضعٍ وشغف، مؤمنًا بأن الفن لا يكتمل إلا حين يُمدّ الجسور بين الأجيال، وأن العطاء الحقيقي هو الذي يستمر ما دام هناك حلمٌ يُراد تحقيقه وكاميرا تنتظر صدق الأداء.

يُعدّ الفنان عبد الله المستحيي واحدًا من الوجوه البارزة في المشهد المسرحي والسينمائي المغربي، جمع بين التكوين العاصمي الصارم والحس الإبداعي المرهف، ونهل من تجارب الرواد، وتلمس طريقه بين الشباب، منفتحا، معلما، ناصحا، مثابرا على الاستمرارية، بدأ مسيرته الفنية من على خشبة المسرح، حيث تشكّلت تجربته الأولى في فضاءات العمل الجماعي والبحث عن لغة أداء صادقة تُعبّر عن الإنسان المغربي في همومه اليومية وأحلامه الكبرى، تميّز المستحيي بقدرته على المزاوجة بين الواقعية التعبيرية والتجريب الجمالي، ما منحه حضورًا قويًا في أدوارٍ تتطلّب عمقًا نفسيًا وتنوّعًا أدائيًا، انتقل بعد ذلك إلى الدراما التلفزية والسينما، فشارك في أعمالٍ تركت بصمتها في ذاكرة الجمهور، لم يكن مسار عبد الله المستحيي مجرّد تراكم أدوار، ولكنه كان رحلة بحث دؤوبة عن المعنى، عن الصدق في الأداء، وعن علاقة الفنان بمجتمعه وقضاياه، ظلّ وفيًّا لرؤيته الفنية التي تُعلي من قيمة الالتزام، وتُكرّس الفن كمساحة للوعي والجمال معًا، بهذه الروح، يواصل المستحيي حضوره المتوهّج، مؤكدًا أن الفن الحقيقي يُقاس بالعمق الإنساني الذي يتركه في وجدان الناس.