قراءة في مسيرة الفنان محمد عزام(بهلول): عصامي، صقلته التجربة ووجّهته الإرادة، وصاغ من الصبر والموهبة قصة نجاح

لم يعرف طموح محمد عزّام سقفًا يحدّه، فبعد أن خطّ اسمه في سجلات الشاشة المغربية كممثل موهوب وصاحب حضور آسر، انفتح على فضاءات جديدة من الإبداع الإعلام

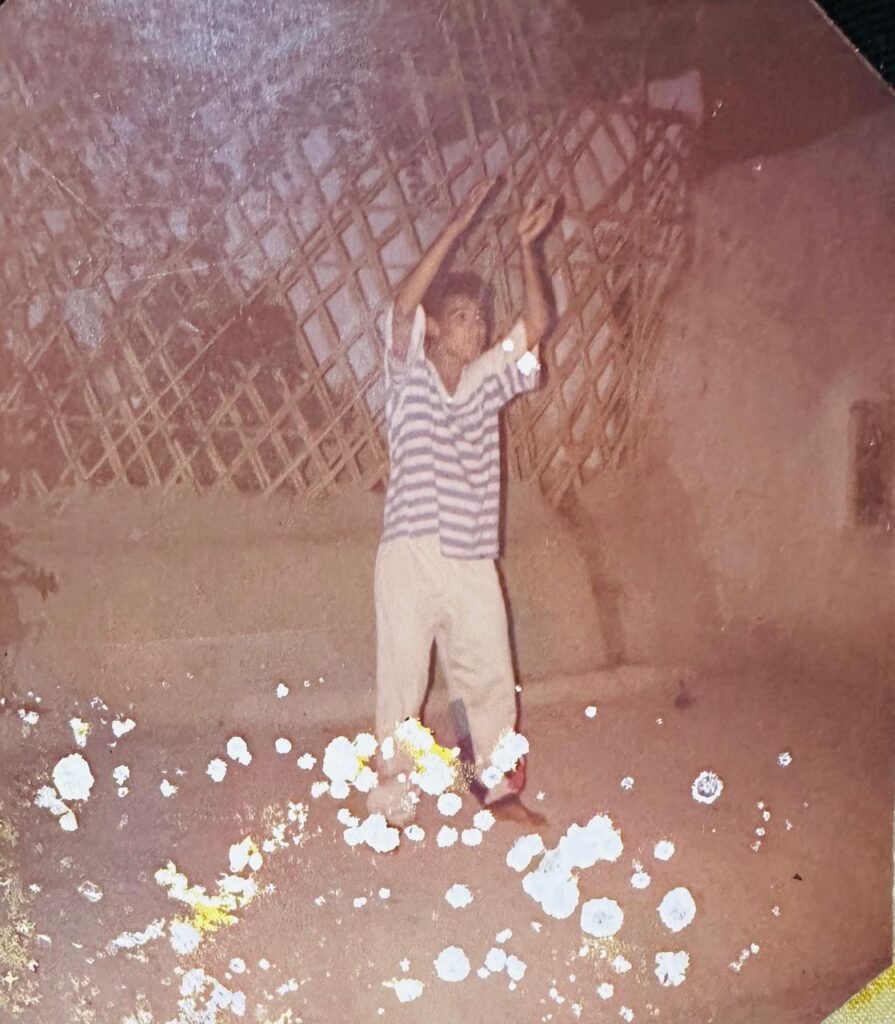

تُشكّل مسيرة الفنان محمد عزّام نموذجًا دالًّا لمسارٍ فنيٍّ تَشكَّل في تربة البيئة الشعبية المغربية، حيث تماهت البذرة الأولى للموهبة مع الحاضنة الأسرية والاجتماعية التي صقلت حسّه الجمالي وميله الفطري نحو الأداء التمثيلي والغنائي، فقد كانت الانطلاقة الحقيقية لعزّام بين أحضان أسرته، إذ تنبّهت العائلة مبكرًا إلى ما يختزنه الطفل من طاقة فنية استثنائية وقدرة على تقمّص الأدوار وتمثّل الأصوات والإيقاعات، لم يكن مسرحه الأول خشبةً احترافية، بل فضاءات البيت وأحواش البادية، حيث شكّل محيط خالاته نزهة ونعيمة، ومنازل أعمامه وعمّاته في منطقة “الوداية ثلاثاء مكس”، المكان الأول لتكوينه الفني والوجداني، في تلك البادية البسيطة، بين بيوت الطين وروائح الأرض، أخذ عزّام يبذر أولى محاولاته في التعبير الفني، فحوّل منزل جدّته الكبير إلى مسرح شعبي مصغّر يحتضن أبناء الدوّار وجيرانه، مقدّمًا عروضًا فكاهية مرتجلة وهو لم يتجاوز بعد التاسعة من عمره، كان الدخول إلى هذا “العرض” بدرهم واحد، لكن القيمة المعنوية كانت أعمق بكثير؛ إذ رأى الجميع في هذا الطفل الصغير فنانًا واعدًا، ورأى هو في تصفيقهم المتواضع شرارة حلمٍ سيتّقد لسنوات طويلة، هناك، بين ضحكات الجمهور الصغير، تكرّس الوعي الأول لدى عزّام بأن الفن ليس له مكان محدّد، بل هو قدرة على تحويل أبسط الأمكنة إلى مساحات للحلم والتعبير، ومع بداية تسعينيات القرن الماضي، بدأ مسار محمد عزام يأخذ منحًى مؤسساتيًّا مع التحاقه بدار الشباب بن دباب بمدينة فاس، حيث انخرط في مجموعة من الجمعيات الثقافية والفنية مثل جمعية 20 غشت(أغسطس)، وجمعية النجوم، والكشفية الحسنية المغربية، وجمعية الأفق، في تلك المرحلة، تفتّحت مداركه الفنية على تجارب جماعية أتاحت له استكشاف طاقات جديدة في الأداء والغناء والموسيقى، كانت الموسيقى تسكنه كنسيمٍ خفيٍّ، يتسلّل إلى وجدانه مع كل نغمة عودٍ أو دفٍّ، أما التمثيل فكان وسيلته الطبيعية للتعبير عن ذاته وعن رؤيته المبكرة للعالم، لم يتوقّف عزّام عند حدود الهواية، بل انخرط في الغناء بشكل أعمق عبر فرقة عمّي بسيسو لمسرح الطفل، حيث شارك في جولات فنية بمدينة فاس وضواحيها، كانت تلك التجارب بقيادة الراحل الفنان محمد العلمي، رئيس جوق الملحون بمدينة فاس، الذي لاحظ في الفتى عزّام موهبة فريدة في الإيقاع والانسجام الموسيقي، وبين أنغام العود التي كان يعزفها العلمي، وضربات الإيقاع التي كان يتقنها عزّام، تَشكّلت أولى ملامح الحسّ الموسيقي الذي سيظل ملازمًا له طيلة مسيرته، من جهة أخرى، كان لعلاقته بخالته الفنانة فوزية السامري أثر عميق في توجيهه نحو الخشبة المسرحية، إذ كانت تصطحبه إلى عروض فرقة المسرح الشعبي التي ناضل من أجلها الأستاذ والفنان محمد خشلة، أحد الوجوه البارزة في المسرح الفاسي.

هناك، في دار الشباب القدس بفاس، ظهرت أولى بوادر التشخيص المسرحي لديه، حيث بدأ يعي قواعد الأداء، ويتلمّس علاقة الجسد بالصوت، والحركة بالمعنى، كانت تلك التجربة بمثابة تزاوج بين المسرح الشعبي والميلودراما المحلية، وبين الإحساس بالهوية والانفتاح على التعبير الجمالي، لكن البحث عن موارد مالية دفع محمد عزّام إلى ولوج عالمٍ موازٍ، هو عالم تنشيط الأعراس والمناسبات، حيث أسّس أوركسترا محمد عزّام لإحياء الحفلات العائلية. كانت البداية متواضعة عبر إحياء أعياد الميلاد الخاصة بأقارب وأصدقاء، لكنها شكّلت مختبرًا حيًّا لصقل مهاراته في الأداء والاتصال بالجمهور. ومع مرور الوقت، بدأ يشتغل في قاعات الأفراح الكبرى رفقة أصدقاء طفولته منير وبدر، ليصبح وجهًا مألوفًا في مناسبات فاس الفنية والاجتماعية، امتاز بأسلوبه المرح وجرأته في المزج بين الغناء والفكاهة، ما جعله محبوبًا لدى العائلة والجمهور على حدٍّ سواء، غير أنّ لحظة التحوّل الحاسمة في مساره جاءت خلال شهر رمضان، حين كان يشتغل في فندق ليلي، وبعد إحدى حفلات ما بعد التراويح، شعر باضطراب داخلي عميق مردّه وازع ديني وأخلاقي، اتّخذ محمد عزام قرارًا مصيريًّا بترك العمل الليلي رغم سطوع اسمه في الوسط الفني، وتضرّع إلى الله أن يعوّضه خيرًا وأن يوفّقه في تعلم آلة العود ليجد في الموسيقى وجهًا أنقى وأصدق للفن. وقد اعتبر تلك اللحظة بمثابة معجزة فنية وروحية، نقلته من عالمٍ لم يكن يرضى عنه قلبه إلى عالمٍ جديد يزاوج بين الفن والصفاء الداخلي، بعد أسابيع قليلة من مغادرته للأوركسترا، التحق مجددًا بفرقة المسرح الشعبي ليشارك في أعمالٍ مسرحية تركت أثرًا بالغًا في مسيرته، من بينها “لو نطق الحيوان”، و”هاملت والشيطان”، و”العياشي وقلة الشي”، كانت هذه التجارب بمثابة امتحان لقدراته على التشخيص والتجسيد، إذ بدأ يُبرز حسًّا دراماتورجيًّا واضحًا في بناء الشخصية وإدارة الموقف المسرحي، وقد لفت أداؤه أنظار الراحل الفنان والمخرج محمد فراح العوّان، أحد روّاد إذاعة فاس الجهوية، الذي أعجب بخفّته وظرفه، فوعده بإشراكه في برنامجه الإذاعي، لم يطل الانتظار، إذ ظهر عزّام في أولى حلقات البرنامج عازفًا بعض إبداعاته البريئة النابعة من روح الدعابة والعفوية التي ميّزته منذ طفولته، كان اللقاء الإذاعي بمثابة جسر العبور نحو أفق أرحب، إذ فُتحت أمامه أبواب مدرسة أحمد الطيب العلج للمسرح والثقافة الشعبية عام 1999، وهي المدرسة التي مثّلت في ذلك الحين منارة لتكوين أجيال جديدة من المسرحيين المغاربة بفاس، وجد عزّام في تكوينه الجديد فرصة لتقعيد موهبته أكاديميًا، وتثبيت مكانته في المشهد الفني الوطني، مستفيدًا من إرث العلج في الجمع بين المسرح الشعبي والحس الإنساني العميق، بين الإبداع المرتجل والفكر النقدي، وبين الكلمة المغربية الأصيلة وروح التجريب الحديثة، وهكذا، فإن رحلة محمد عزّام من بيت جدّته في بادية “الوداية ثلاثاء مكس” إلى مقاعد مدرسة العلج بفاس، ليست مجرد حكاية فنانٍ شقّ طريقه بالمصادفة، بل مسار وعيٍ فنيٍّ متدرّجٍ انطلق من الفطرة وتوجّه نحو التكوين، من اللعب إلى الاحتراف، ومن الغناء الفطري إلى المسرح الواعي. إنّها سيرة تحوّلٍ من الطفولة المبدعة إلى النضج الفني، تُبرز أن الفن حين يولد من رحم البساطة والبيئة الشعبية، يظل وفيًّا لجوهره الإنساني مهما تغيّرت السياقات والمسارح.

لا يمكن الحديث عن التحاق محمد عزّام بفرقة العلج للمسرح والثقافة الشعبية دون التوقف عند الحكاية اللطيفة التي كانت الشرارة الأولى لانطلاق مسيرته الفنية، ويتعلق الأمر بقصة آلة العود الذي لم يصحبه معه في لقائه الأول مع الراحل الطيب العلج، فقد برّر بموقفه بأنه يرغب في الاكتفاء بالاستماع إلى الأغنية التي سترافق العمل المسرحي، ليعود في الغد ومعه آلته الموسيقية، غير أن الحقيقة كانت أنه لم يكن يجيد العزف على العود بعد، ولم يكن يمتلك واحدًا أصلًا، فاختار أن يخفي هذا الأمر على أمل أن يجد حلًّا في أسرع وقت، في تلك الليلة، عاد عزّام إلى بيته مثقلًا بالحرج والعزم، فقرر أن يتحدى نفسه والظروف معًا، واستعان بصديقٍ ليقتني منه عودًا مستعملًا، ساعده والداه في دفع ثمنه رغم ضيق الحال، أمضى الليل كله يصارع الآلة ويتمرن بلا توقف حتى حفظ اللحن وأتقن أداء الأغنية، وحضر إلى التدريب بثقةٍ صامتة، وعزف أمام الفرقة فأبهر الجميع، حتى وقف الراحل العلج مدهوشًا وقال لأعضاء الفرقة:”هذه موهبة لا يجوز التفريط فيها”، كان ذلك الموقف بوابة الاعتراف بموهبة عزّام، إذ حصل على أول أجرٍ رمزي في مسيرته (خمسون درهمًا مقابل التدريب اليومي) قبل أن يُوقّع عقد مشاركته في مسرحية “زنقة جحا رقم 13″، فاتحًا بذلك فصلاً جديدًا من حياته الفنية، قضى عزّام عاما كاملة مع الفرقة جاب فيها المدن، متنقّلًا بين العروض والتدريبات وسط أجواء من المتعة والمرح والتجريب، وفي العام التالي، رُشّح لأداء دور البطولة في مسرحية “الرشوة نشوة”، التي صُوّرت للقناة الثانية المغربية، فكان ذلك انطلاقة جديدة نحو الاحتراف، توالت بعد ذلك أدواره البارزة في مسرحيات “عويشة”، و”لالة منانة”، و”الساعات”، و”زوج كباش ونعجة”، ليبدأ في نقش اسمه واحدًا من الوجوه المسرحية الشابة الصاعدة في المغرب، وهكذا سطع نجم الشاب الفاسي محمد عزّام، الذي أصبح أصغر عضو في النقابة الوطنية للمسرح، وفنانًا محترفًا ضمن فرقة وطنية متميزة فتحت له الأبواب للمشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بمكناس في دورته الثانية، وهناك ذاع صيته بلقبه الذي لازمه منذ تلك الواقعة الأولى “عزّام مول العود”.

بعد هذا المشوار الذي رآه محمد عزّام امتحانًا حقيقيًا لقوّة موهبته ومقدار صبره على دروب الفن، بدأت ملامح مرحلة جديدة تتشكل في حياته، مرحلة ستفتح أمامه أبواب المسرح والموسيقى على مصاريعها، فبعد أن صقل تجربته الأولى بين خشبات العروض المدرسية وجلسات التدريب، سيجد نفسه ضمن كوكبة من تلامذة مدرسة أحمد الطيب العلج للمسرح والثقافة الشعبية، تلك المدرسة التي أنجبت نخبة من رواد الركح المغربي، والتي ستمنحه هوية فنية خاصة تجمع بين الحس الموسيقي والروح المسرحية، هناك، بدأ محمد عزّام يشق طريقه كممثل مسرحي وملحن شاب، يحمل عوده بين يديه كجناحٍ يُحلّق به في سماء العروض المدعومة من وزارة الثقافة، متنقلًا بين المدن والقرى، ناشرًا ألحانًا تفيض بالحياة، قبل أن تلتقطه كاميرات القناة الثانية لتوثّق تلك التجارب ضمن أعمال مسرحية تلفزيونية جعلت اسمه يتردّد في أوساط الفنانين، في تلك المرحلة، بدأ المسرحيون يلقبونه بـ”عزّام مول العود”، وهو الاسم الذي التصق به منذ أن تبنّاه الطيب العلج نفسه، مشجعًا إيّاه على مواصلة طريق العلم، لأن الموهبة – كما كان يقول – لا تثمر دون معرفة تُقوّيها، أخذ عزّام النصيحة بجدٍّ، خصوصًا بعد أن تعرّض للطرد من السنة الثانية ثانوي شعبة العلوم التجريبية من التعليم العمومي، نتيجة انشغاله بالجولات الفنية والمشاركات المدرسية التي كانت تستحوذ على وقته، غير أن هذا الخروج من المدرسة لم يكن سقوطًا ولا طردا، بل كان انتقالًا إلى مرحلة أكثر وعيًا ونضجًا، ومسلكا من مسالك النضوج وامتلاك الحبرة، فقرر أن يرفع مشعل المعرفة من جديد متحديًا كل الظروف الاجتماعية والمادية، حتى حصل عام 2002 على شهادة البكالوريا في شعبة الآداب الأصيلة(غير ممدرس)، واصل بعد ذلك دراسته في كلية الحقوق بالفرنسية، غير أن نداء الفن ظل أقوى، فحاول الالتحاق بالمعهد العالي للتنشيط الثقافي والفن المسرحي، سعيًا لتطوير أدواته الأكاديمية، إلا أن حلمه اصطدم بواقعٍ إداريٍّ قاسٍ، فبعد أن اجتاز الاختبارات إلى جانب أكثر من أربعمائة مترشح، وُضع اسمه في لائحة الانتظار بحجة أنّ تجربته المسرحية مع مدرسة الطيب العلج تجعله أكثر تقدّمًا من المبتدئين الذين يحقّ لهم الأولوية، كان القرار صاعقًا له، إذ شعر أنّ أبواب الحلم تُغلق في وجهه عند عتبة النجاح، عاد إلى مسقط رأسه مثقلاً بالخيبة، تدمع عيناه على ما ضاع، غير أنّ قلبه بقي موقنًا بأنّ الخير فيما اختاره الله، فاستحال الألم إلى إيمان، والإحباط إلى طاقة جديدة صاغت بداياته الحقيقية كفنانٍ لا تؤطره الشهادات، بل تؤصّله التجربة والوفاء لجوهر الإبداع.

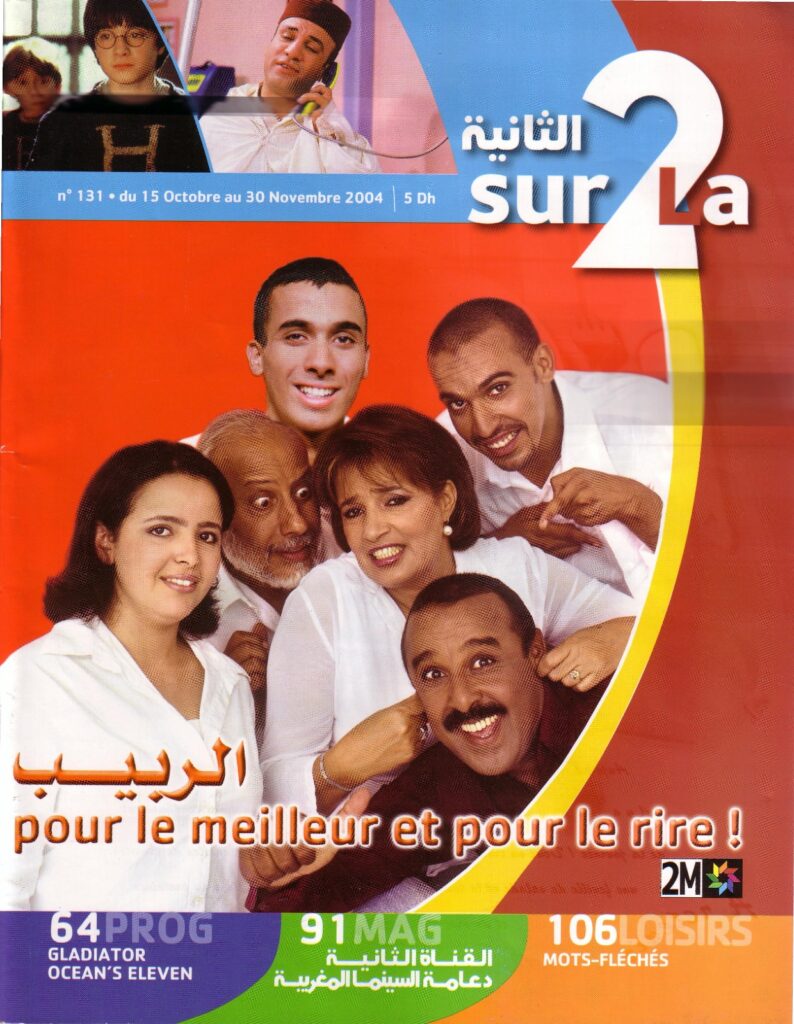

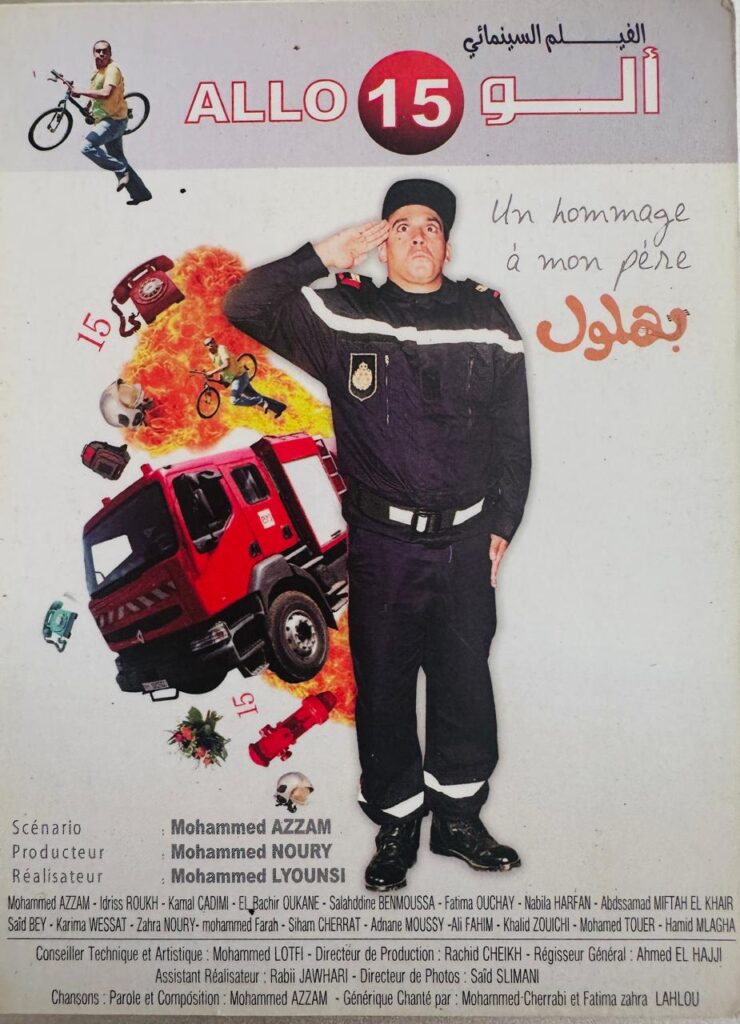

في عام 2004، عاد محمد عزّام ليطرق أبواب الحلم من جديد، مشاركًا في المسابقة الوطنية التي أعلنت عنها القناة الثانية المغربية بعنوان 15 “سنة، 15 موهبة”، وهي مبادرة تهدف إلى اكتشاف طاقات فنية شابة من مختلف جهات المغرب، وسط منافسة قوية ضمّت أكثر من أربعمائة مشارك من أنحاء البلاد، استطاع عزّام أن يفرض حضوره بموهبته الفريدة، فكان من بين الفائزين الخمسة عشر الذين كان لهم حضورا وافرا على شاشة التلفزيون المغربي، ممثلا لجهة فاس بولمان( التسمية الإدارية الآن هي جهة فاس مكناس)، كانت تلك اللحظة بمثابة الانطلاقة الحقيقية له نحو عالم الشهرة، حيث بدأ الجمهور يتعرف على شخصيته المتفردة التي تجمع بين خفة الروح وعمق الأداء، وبدأ النقاد يلاحظون اجتهاده الدؤوب وسعيه المستمر نحو تطوير أدواته الفنية، في العام نفسه، لمع نجمه أكثر حين شارك في المسلسل الكوميدي(سيتكوم) “الربيب”، الذي حظي بإعجاب واسع من الجمهور، والذي نال جائزة أفضل مسلسل في ليلة “الجامور” الشهيرة، في هذا العمل، أطلّ محمد عزّام بشخصية “بهلول”، وهي شخصية فكاهية ذكية، قريبة من القلب، استطاع من خلالها أن يثبت قدرته على تجسيد أدوار تجمع بين العفوية والرسالة الاجتماعية، فكان أداؤه إلى جانب عمالقة الشاشة المغربية مثل حمادي عمور، نعيمة إلياس، عبد القادر مطاع، وسعيد الناصري علامة فارقة في مسيرته، ومنذ تلك اللحظة التصق به لقب “بهلول”، الذي صار جزءًا من هويته الفنية، يرافقه أينما حلّ وارتحل، لأكثر من واحد وعشرين عامًا من العطاء الفني المتواصل، غير أن مسيرة محمد عزام لم تكن خالية من المنعطفات؛ فكما عرف فترات من الظهور الواسع، مرّ أيضًا بمراحل من الغياب عن الشاشة، هذا الغياب لم يكن فراغًا أو انقطاعًا عن الفن، فكلما سُئل عن تلك الفترات، أجاب بابتسامة واثقة قائلاً إن حياته لم تعرف لحظة بطالة، وإنه ظلّ وفيًّا لفنه لا يمارس تجارة أخرى ولا يسعى وراء أضواء زائفة، لأن “الرزق كان من عرق جبينه” على حد ثوله، ومن إيمانه العميق بأن الفن يمكن أن يكون مهنة كريمة ومصدر عيش كريم، خلال هذه المسيرة، أسّس محمد عزّام لنفسه مكانة راسخة في عالم الإشهار والإنتاج الفني، فصار من أبرز الوجوه التي تجمع بين الحس الإبداعي وروح المبادرة، امتلك فيلا وشركة إنتاج ومشاريع فنية متعددة، وحقق حلمه القديم بإنتاج فيلمه السينمائي الأول “ألو 15″، الذي كتب له السيناريو ولحن أغانيه بنفسه، وفتح من خلاله الباب أمام جيل جديد من المخرجين والمنتجين الشباب الذين وجدوا فيه قدوة وداعمًا، لم يتوقف طموحه عند حدود الشاشة؛ إذ خاض تجارب متنوعة في التنشيط والإعلام، فكان تارة مدير شركة إنتاج، وتارة منشطًا إذاعيًا لامعًا بصوته المألوف لدى جمهور الراديو، وببداهته التي كانت تثير الاعجاب والاستحسان، وابتكر كبسولات زجلية ساخرة كتبها بنفسه يوميًا، جعلت منه اسمًا مألوفًا في بيوت المغاربة، تنقّل بين الإذاعات بعقود مجزية، وظلّ يحمل معه هويته الأصيلة، فنان عصامي، صقلته التجربة ووجّهته الإرادة، وصاغ من الصبر والموهبة قصة نجاح تستحق أن تُروى.

كان محمد عزام، المبدع المعروف بقدرته الفذة على تحويل الخيال إلى واقع فني، لا يرى في الأفكار التي تراوده مجرد خواطر عابرة أو نزوات لحظة، بل كان يتعامل معها بوصفها مشاريع مؤجلة تنتظر لحظة اكتمال شروطها لتغدو إبداعًا ملموسًا، لأنه يؤمن أن الإبداع الحق يحتاج إلى الصدق في النية والاجتهاد في التنفيذ، وأن الفكرة إذا اقترنت بالإرادة يمكن أن تشق طريقها مهما اعترضتها العقبات، وما أكثرها في تلك المرحلة، بهذه الرؤية الوثّابة تشكّلت شخصية عزام الفنية، وبها تمكن من أن يكون من أوائل المبدعين الذين خاضوا مغامرة العرض الاستعراضي الساخر في المغرب، في تجربة تُعدّ سابقة على الصعيد العربي كله، تعود بذرة الفكرة إلى عام 1996، حين كانت القاعات السينمائية في المغرب وسائر البلدان العربية تعيش على إيقاع الهوس العالمي بالنجم الهندي “شاروخان”، الذي غدا آنذاك ظاهرة ثقافية تتجاوز حدود الشاشة الكبرى، في ذلك المناخ المفعم بالانبهار بالسينما الهندية، خطرت لمحمد عزام فكرة مغايرة، على منوال مغامراته، وتساءل لماذا لا يُقدَّم “شاروخان” ولكن بعيون مغربية؟ لم تكن الفكرة مجرد محاكاة أو تقليد، بل كانت محاولة لتوليد “شاروخان ماروكان” في صيغة ساخرة تجمع بين السخرية اللاذعة والاحتفاء الشعبي، بين النقد الاجتماعي والتفاعل الثقافي، وبين الكلمة الهادفة والنغمة المناسبة، غير أن الفكرة ظلت حبيسة الخاطر زمناً طويلاً، إلى حين موعدها المناسب، حيث الإمكانات التي تسمح بخروجها إلى النور، وهكذا في عام 2006، وبعد عشر سنوات من الإعداد الذهني والنضج الفني، قرر محمد عزام أن يمنح حلمه الحياة، وأن ينفخ في الفكرة بعضا من ابداعاته، فأنشأ مشروعه بجهوده الخاصة، ممولًا الإنتاج من ماله الشخصي، حيث أنفق ما يقارب مئة ألف درهم على التداريب، والتحضيرات التقنية، وتكاليف الفرقة الاستعراضية، والتسجيلات الغنائية التي كانت جوهر العمل وروحه النابضة، تميّز العرض بطابع فني متكامل يجمع بين الموسيقى والرقص والغناء والتمثيل، في توليفة نادرة من التهكم الذكي والإبداع الشعبي، اختار عزام ست أغانٍ شهيرة من ريبيرتوار “شاروخان” وأعاد إنتاجها برؤية مغربية أصيلة، فمزج الألحان الهندية الزاخرة بالإيقاعات المحلية الدارجة، وكتب كلمات جديدة مستوحاة من الواقع الاجتماعي المغربي، تعبّر عن قضاياه اليومية بنبرة فكاهية لاذعة، وبهذا الأسلوب المبتكر، لم يكتفِ عزام باستحضار النجم الهندي كرمز عالمي، بل أعاد توطينه في الثقافة المغربية بطريقة ساخرة تعكس حسًّا نقديًا وفنيًا رفيعًا، كان العرض، الذي جاب ربوع المملكة، حدثًا فنيًا غير مسبوق، جمع بين الفرجة الشعبية والجرأة الفكرية، وبين السخرية الراقية والرسالة الاجتماعية، لقد تحوّل “شاروخان ماروكان” من فكرة وُلدت في خيال فنان في تسعينيات القرن المنصرم إلى تجربة حقيقية تحمل توقيع محمد عزام، لتؤكد أن الإبداع لا يموت حين يُؤجل، ولكنه يكتسب عمقه وقيمته حين يُصاغ في الزمن المناسب، وهكذا جسّد عزام بمشروعه هذا فلسفته الفنية القائمة على أن الحلم لا يُقاس بزمن ولادته، بقدر ما يُنجز من أثرٍ في الوعي والوجدان.

لم يعرف طموح محمد عزّام سقفًا يحدّه، فبعد أن خطّ اسمه في سجلات الشاشة المغربية كممثل موهوب وصاحب حضور آسر، انفتح على فضاءات جديدة من الإبداع الإعلامي، باحثًا عن تجارب تُثري مسيرته وتوسّع دائرة تأثيره الفني والثقافي، انطلق في عالم التنشيط الإذاعي بخطوات واثقة، مستندًا إلى خبرته الركحية وحسّه الكوميدي المرهف، فاستطاع أن يجذب الجمهور بصوته الدافئ وبداهته الفطرية التي كانت تثير الإعجاب والاستحسان على حدّ سواء، بدون حتى تكلفة أو تصنع، لم يكن مجرد منشّط عابر، بل كان صانعًا للحضور، يملأ الأثير بالحيوية والنغمة والابتسامة، ويقدّم محتوى يمزج بين الترفيه والتفكير، مستندًا إلى ذكاء لغوي ونَفَس فني يجمع بين المسرح والزجل والإعلام، تميّز عزّام بابتكاره لفكرة الكبسولات الزجلية الساخرة التي كان يكتبها بنفسه يوميًا، يعالج فيها قضايا اجتماعية بلغة شعبية مرحة تحمل عمقًا إنسانيًا وسخرية لاذعة، فتقرّب من قلوب الناس بصدق وبساطة، حتى صار صوته جزءًا معروفا ونبراته لا تخطئا الأذن، ومع مرور الوقت، تحوّل إلى أحد أبرز الوجوه الإذاعية في المغرب، يتنقّل بين المحطات الكبرى بعقود مهنية مجزية، محتفظًا في كل تجربة بمسحة فنية خاصة تعبّر عن أصالته وتميّزه، كان يؤمن أنّ الإعلام ليس وسيلة للشهرة فحسب، وإنما مساحة للتعبير، ومسؤولية تجاه الجمهور، ولحظة للتثقيف والتوعية، ورسالة تتطلّب الإخلاص والصدق في الأداء، بين أروقة الإذاعات وأستوديوهات التسجيل، ظلّ يحمل معه هويته الأصيلة التي لم يفرّط فيها رغم النجاح والمكانة، فبقي فنانًا عصاميًا، صقلته التجربة ووجّهته الإرادة الصلبة نحو التفرّد، كان يؤمن أن الموهبة لا تكتمل إلا بالعمل الجادّ، وأن الاستمرارية في العطاء أهمّ من بريق الشهرة، وهكذا استطاع أن يصوغ من صبره، واجتهاده، وحبّه للفن، قصة نجاح إنسانية تتجاوز حدود المهنة، لتصبح مرجعًا في المثابرة والإيمان بالذات. لم يكن محمد عزّام مجرد صوت في الأثير أو وجه على الشاشة، بل كان تجربة حيّة في التحدي والتحقق، فنانًا يرى في كل خطوة فرصة جديدة لتجديد الحلم وإحياء الإبداع.

بعد أن رسّخ اسمه في المشهد الفني المغربي، حمل محمد عزّام شغفه إلى خارج حدود الوطن، حيث جاب عواصم عربية وغربية في جولات فنية فتحت أمامه آفاقًا جديدة للتعاون والإبداع، خلال تلك الرحلات، تعرّف على شركاء من مجالات مختلفة في عالم الفن والإنتاج، وبدأ يفكّر في إعادة تجربة الإنتاج السينمائي والموسيقي التي طالما اعتبرها جزءًا من رسالته الفنية، كانت دوافعه في ذلك نابعة من رغبة عميقة في الاستمرار والتجديد، إذ كان يؤمن بأن الفنان الحقيقي لا يتوقف عند حدود النجاح الأول، وإنما يسعى إلى التعلّم والتطور الدائم، غير أنّ هذه المرحلة المضيئة من مسيرته لم تخلُ من منغصات، فقد بدأت “سهام الحسد والغيرة”، على حد قوله ، تتجه نحوه، وظهرت حوله قراءات مغلوطة واتهامات باطلة غذّاها سوء الفهم وضعف الثقة بين بعض الفاعلين في الوسط الفني، حيث فُسّرت خطواته ومشاريعه بأشكال غير منصفة، وبدأت بعض الجهات تُقصيه من الأعمال التلفزيونية والسينمائية لأسباب واهية، أحيانًا مضحكة في ظاهرها، مؤلمة في عمقها، ورغم ذلك، لم يرضخ للإقصاء، ولم يبدّل مساره أو يتنازل عن مبادئه، بل واجه تلك المرحلة بصلابة نادرة، محتفظًا بإيمانه بأنّ الفن الحقيقي لا يُقاس بكمّ الظهور، وإنما بصدق الممارسة ونقاء الرسالة، وسط هذه التوترات وما صاحبها من قلق وضغوط نفسية، ترك الجمل بما حمل، واتخذ قرارًا جريئًا بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحثًا عن فضاء جديد يمنحه السكينة والتوازن، وهناك، أمضى خمسة أعوام وصفها بأنها من أجمل فترات حياته بعد طفولته، لأنها منحته فرصة العيش الهادئ مع أسرته، وأعاد فيها اكتشاف معنى الاستقرار والإنسانية، رافقه أبناؤه في هذه الرحلة، حيث واصلوا دراستهم، واستقبلت العائلة مولودين جديدين أضفيا على حياته طاقة أمل وحبّ مضاعفة، كانت التجربة الأمريكية بالنسبة له لحظة تأمل عميقة أعاد فيها ترتيب أولوياته الفنية والإنسانية، وخرج منها أكثر نضجًا واتزانًا، وبعد سنوات الغربة، كتب القدر له العودة إلى أرض الوطن، محمّلًا بخبرة جديدة ورؤية أوسع للفن والحياة، غير أنّ الرحلات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ خاض بعد عودته تجربة مهنية مميزة في دول الخليج العربي رفقة شقيقه مراد، حيث شارك في عمل درامي ضخم بعنوان “خيانة وطن” لحساب قناة أبوظبي، مجسّدًا من خلاله حضورًا ناضجًا يجمع بين التجربة المغربية والنَفَس العربي المشترك. كانت تلك المشاركة خطوة أخرى في مسيرة فنان آمن بأن الهجرة لا تُطفئ الموهبة، وإنما تُنضجها، وأن الطريق نحو الإبداع لا يُرسم على خريطة واحدة، بل يُخطّه الإصرار أينما وُجد الإيمان بالرسالة.

عاد محمد عزّام إلى أرض الوطن عام 2016، محمّلاً بطاقة متجددة ورغبة صادقة في استئناف مسيرته الفنية من موقع أكثر نضجًا وتجربة، وكان يمني النفس بأن تُمنح له فرصة جديدة في الساحة التلفزيونية والمسرحية، وأن يتم استدعاؤه من جديد للمشاركة في الأعمال الدرامية التي كانت تشهد آنذاك حراكًا ملحوظًا، غير أنّ الأقدار شاءت أن تسير الأمور على نحو مغاير لتطلعاته، فقد بقي على هامش الدعوات والمشاريع، واكتفى بمشاركة واحدة فقط بعد عودته، تمثّلت في مسلسل كوميدي بعنوان “ماشي بحالهم” من إنتاج القناة الأولى، رفقة الراحلين الكبيرين عزيز سعد الله وخديجة أسد، وهما من أعمدة الكوميديا المغربية، كانت تلك التجربة بمثابة لحظة امتنان، إذ جمعته بأسماء أحبّها واحترمها، وأعادته مؤقتًا إلى جمهوره عبر شاشة الوطن، إلا أنّها كانت أيضًا آخر ظهور له في عمل تلفزيوني كبير، بعد ذلك، أُغلقت أمامه أبواب الكاستينغ والمشاركة في المشاريع الجديدة، لأسباب لم يكن يفهمها هو نفسه، وربما لم تكن لها تبريرات منطقية سوى ما يمكن أن نسميه “النسيان الفني” الذي يطال أحيانًا أسماء وازنة رغم رصيدها وتجربتها. ومع ذلك، لم يعرف الحزن إلى قلبه طريقًا، فقد ظلّ محمد عزّام، أو “بهلول” كما يحبّه الجمهور، نموذجًا للفنان المبتسم دائمًا، المؤمن بأن الرزق والفرص بيد الله وحده. كان يقول في حواراته: “أستغرب لمساري الفني هذا، فحين أخرج إلى الشارع أو أسافر إلى أي مدينة، يعرفني الناس وينادونني باسم بهلول، رغم أنني لا أشارك في الأعمال السنوية”، هذه المفارقة بين الشعبية الواسعة وغياب الحضور الإعلامي كانت تمنحه نوعًا من السكينة الداخلية، لأنها دليل على أن محبّة الناس لا تزول، وأن الفن الصادق لا يُنسى مهما تغيّرت الأجيال، لم يفقد محمد عزّام علاقته الحميمة بالمسرح، إذ ظلّ وفيًّا للركح باعتباره فضاء الحرية الأصلي الذي خرج منه أول مرة إلى الجمهور، واصل التعاون مع فرق مسرحية محترفة في عروض متنوعة، مقدّمًا شخصيات تجمع بين العمق الإنساني واللمسة الكوميدية التي تميّزه، ليؤكد مرة أخرى أنّ الفنان الحقيقي لا يتوقف عن العطاء، حتى حين تتقلّص المساحات أمامه، فالمسرح بالنسبة له لم يكن مجرد مهنة، بل بيتًا روحيًا يعود إليه كلما شعر بالخذلان أو النسيان، ومن هناك، استعاد ذاته، واستمرّ في إشعال جذوة الحلم، مؤمنًا بأن من أحبّ الفن يومًا لا يمكن أن يتقاعد من الإبداع، وأن الوفاء للجمهور هو أجمل أشكال الاستمرار.

مع بداية عام 2021 ستعرف مسيرة الفنان محمد عزام منعطفًا مميزًا، إذ خاض خلالها تجربة فنية فريدة مع فرقة “فلاش فيلم” تحت إشراف الممثل والمخرج عبد الله ديدان، الذي طالما راوده حلم الوقوف إلى جانبه على خشبة المسرح، وقد تحقق هذا الحلم بالفعل ضمن عمل مشترك جمع بينهما وبين مجموعة من شباب مسرح المغرب عبر قناة M BC5(ام بي سي 5) كانت الانطلاقة بمسرحية “زمانهن” التي لاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور والنقاد على حد سواء، إذ استطاعت أن تمنح بطليها مساحة للتعبير عن قدراتهما الإبداعية وتمكنهما الأدائي، وقد تركت هذه التجربة أثرًا عميقًا في نفس بهلول (محمد عزام)، حتى كادت أن تُنسيه أجواء العمل التلفزيوني الذي اعتاد عليه لسنوات، لما وجد فيها من حيوية وتفاعل مباشر مع الجمهور ودفءٍ إنساني يندر وجوده في فضاء الكاميرا البارد، وفي نفس العام، أثبت محمد عزام أنه فنان لا يكلّ ولا يملّ من المغامرة الفنية، حيث جسّد ثلاثة أدوار مختلفة مع ثلاث فرق مسرحية محترفة، في تجربة تعكس تعددية اهتماماته ومرونته الإبداعية. فقد شارك أولًا في مسرحية “المعادن” من تأليف وإخراج الفنان الكبير محمد الجم، وهي تجربة تتطلب حسًا أدائيًا دقيقًا وقدرة على ملامسة العمق الاجتماعي والنفسي للشخصيات التي تنتمي إلى بيئة رمزية غنية. كما لعب دورًا آخر في مسرحية “سيدي قدور العلمي” تحت إدارة المخرج حسن هموش، التي جمعته بكوكبة من نجوم المسرح المغربي ورواده أمثال محمد الدرهم ومولاي الطاهر، ما أضفى على التجربة بعدًا جماعيًا وتاريخيًا يعكس الامتداد الحي للذاكرة المسرحية المغربية، هذه المشاركات المتعددة في عام واحد لم تكن مجرّد نشاط مهني مكثّف، بل كانت تعبيرًا عن إصرار داخلي عميق لدى عزام على الاستمرار في العملية الإبداعية، رغم الصعوبات المادية والمعنوية التي ألمّت به في تلك المرحلة، فمحمد عزام، الذي وجد نفسه يتحمل مسؤولية إعالة أسرته في ظرف اقتصادي صعب، لم يتراجع أمام الإكراهات، بل جعل من المسرح والتعبير الفني وسيلة للعيش بكرامة وسبيلاً للحفاظ على الذات من الانكسار، لم يكن يركض وراء كثرة الأعمال أو المردود المادي، بقدر ما كان يبحث عن صدق التجربة وجمالية الاشتغال، مؤمنًا بأن ما يقدّمه من عروض وجولات هو في جوهره رسالة فنية وإنسانية تُقاس بقيمتها المعنوية لا بعائدها المالي، وقد تجلت في شخصيته خلال تلك المرحلة مظاهر نادرة من الصبر والاحتساب، فهو يدرك أن مسار الفنان الحقيقي لا يُقاس بالشهرة العابرة أو بالثروة المؤقتة، وإنما بقدرته على الثبات والإبداع في وجه العواصف. ظلّ عزام على عهده للفن، يمارس شغفه بإخلاص، ويواجه التحولات الحياتية بابتسامة الواثق، متشبثًا بحلمه في إعادة تجربة الإنتاج السينمائي، تلك التجربة التي طالما كانت تراوده بوصفها امتدادًا طبيعيًا لمساره كممثل ومبدع متعدد المواهب، وهو اليوم يحمل بين يديه مشاريع فنية جديدة يؤمن بفرادتها، ويصفها بأنها ثمرة تأمل طويل في واقع الفن المغربي وآفاق تطوره، عاقدًا العزم على تجسيدها قريبًا بإمكانياته الذاتية وإيمانه الراسخ بقدرة الحلم على التحقق.

وإلى جانب انشغاله بالتخطيط لمشاريعه المستقبلية، واصل عزام حضوره المسرحي في جولات جديدة محدودة، من أبرزها مسرحيتا “اقطيب الخيزران” و”جار ومجرور”، اللتان تكشفان عن رغبة صادقة في التجديد والتجريب ضمن رؤية إخراجية حديثة تراهن على البساطة في الشكل وعمق المضمون، في هذين العملين، يختبر الفنان علاقة النص بالمتلقي، ويعيد النظر في طرائق الأداء المسرحي، بما يجعل من تجربته الراهنة استمرارًا لمسار تطوري يتسم بالنضج والوعي الفني، إن المتأمل في مسيرة محمد عزام خلال عام 2021 يدرك أنه فنان لا يكتفي بالوجود الشكلي في الساحة الفنية، بل يسعى إلى تأسيس معنى أعمق للوجود المسرحي، حيث يتحول العمل الإبداعي إلى فعل مقاومة ضد التهميش وضد الخواء الثقافي، وإلى مسار حياة يؤكد أن الفن، حين يُمارس بصدق، يمكن أن يكون شكلاً من أشكال العبادة اليومية والاحتساب الإنساني، هكذا تتجلى شخصية عزام في ذلك العام المفصلي، فنان مكافح، صادق، طموح، يزرع الحلم في أرض الواقع، ويصنع من الخشبة وطنًا رمزيًا يتسع للأمل رغم قسوة الظروف.

لم يكف الفنان محمد عزام، المعروف بلقب بهلول، ما يقدمه من أعمال مسرحية أو تلفزيونية لإشباع رغبته المتقدة في الاجتهاد الدائم والإبداع المستمر، فهو فنان لا يرضى بالسكون، ولا يكتفي بما تحقق، بل يواصل البحث عن سبل جديدة للتعبير الفني والتفاعل المباشر مع الجمهور، ومن هذا المنطلق، اختار أن يطلّ على محبيه بعرض كوميدي غنائي ساخر تحت عنوان “لقايجي”، وهو عمل ينتمي إلى صنف “الوان مان شو”، صيغة تجمع بين الكوميديا والغناء والمونودراما، يُعد هذا العمل تتويجًا لمسار طويل من التجارب والخبرات التي راكمها بهلول في مجالات الأداء المختلفة، وقد استطاع من خلاله أن يجسد حالة فنية ناضجة تمزج بين الضحك والتأمل، بين النقد الاجتماعي والإمتاع، وبين الهزل الجاد والعمق الإنساني، وتميز عرض “لقايجي” بخفة ظلّه، وبالقدرة على ملامسة هموم الناس اليومية، من خلال شخصية كوميدية قريبة من وجدان المتلقي، تستخدم النكتة والموسيقى كوسيلتين للتعبير عن رؤى فكرية وإنسانية تلامس الواقع المغربي بعمق وسخرية ذكية، حيث لقي هذا العرض إقبالًا جماهيريًا واسعًا، بفضل جولته التي حظيت بدعم من وزارة الثقافة المغربية، في مبادرة تؤكد دور المؤسسة الرسمية في مرافقة الفنانين وتشجيعهم على الاستمرار في العطاء رغم التحديات، فالدعم الذي حصل عليه العرض لم يكن مجرد مساندة مادية، بل شكل اعترافًا رمزيًا بقيمة الفنان وبدوره في نشر الفرح والثقافة في المجتمع، بفضل هذه المبادرة، تمكن محمد عزام من مواصلة رسالته الفنية، محافظًا على صموده وثقته في أن الفن يمكن أن يكون جسرًا للبهجة والتواصل، لا سيما مع جمهور الجالية المغربية بالخارج، الذي يكنّ له تقديرًا خاصًا لما يقدمه من أعمال نابعة من الوجدان الشعبي ومن التجربة الحياتية الصادقة.

وبينما كان يجوب الخشبات ويبعث البهجة في القلوب، لم يغفل بهلول عن تطوير مساره الأكاديمي، إذ حصل في عام 2025 على الإجازة المهنية من جامعة ابن طفيل في مسلك مهن المسرح وفنون العرض، ببحث تخرّج متميز تناول موضوع “التأليف الموسيقي في المسرح: أحمد الطيب العلج نموذجًا”، في دراسة تجمع بين الحس الفني والتحليل الأكاديمي، هذا الإنجاز العلمي يؤكد أن الفنان لا يعيش فقط من الإلهام، بل من المعرفة المنهجية والبحث الجمالي، وأن تجربته العملية تغتني بالدراسة النظرية التي تمنحها بعدًا فكريًا أعمق، بهذا التوجه، يرسم محمد عزام معالم مسار متكامل بين الفن والعلم، حيث يهيئ نفسه للانتقال نحو مرحلة الماستر في مهن السينما، تمهيدًا للوصول إلى طريق الدكتوراه، في انسجام تام بين طموحه الفني ومشروعه الأكاديمي، إنه فنان يؤمن بأن الثقافة هي البذرة التي تنبت منها الفنون، وأن المسرح، في جوهره، لا يزدهر إلا بعقول نيرة تجمع بين الإبداع والمعرفة، بين الموهبة والاجتهاد، وبين الحلم والعمل.