قراءة في مسيرة الفنان التشكيلي محمد حستي: بين الحرف واللون، بحث دائم نحو استعادة لغة ضائعة أو كتابة ما قبل الكتابة

في قريةٍ أمازيغية صغيرة تُدعى آيت امحنذ، بالعنوصر، جماعة آيت يوسي في إقليم صفرو بالمغرب، وُلد الفنان التشكيلي محمد حستي، حيث يتنفس الجبل أنفاسه الأولى كل صباح، وحيث للضوء وللظلّ حكمة الأشجار العتيقة، في هذا الفضاء الطبيعي النقي، المحاط بسكون الأطلس المتوسط ، تكوّن وعي الطفل محمد على إيقاع الألوان الأولى، تلك التي تصوغها الطبيعة دون تكلّف، خضرة الحقول، وبياض الثلج، وحمرة الطين، وزرقة السماء المائلة إلى الحلم، وصفاء السريرة، ونبل الطوية، هناك، بين صرامة الجبل ورقّة النسيم، بدأ الحس الجمالي يتفتّح فيه ببطءٍ يشبه نضج الضوء، فتعلّم أن الجمال في العلاقة بين العين والذاكرة، بين ما يُرى وما يُستشعر، لقد تشرّب محمد حستي منذ طفولته القيم الجمالية المتوارثة من البيئة القروية الأمازيغية، حيث تتكامل الطبيعة مع الإنسان في انسجامٍ خفيٍّ يعكس فلسفة عميقة في النظر إلى العالم. في تلك البيئة، لم تكن الألوان مجرد خلفية للعيش، بل كانت لغة حياة، لون النسيج في أيدي النساء، لون الوشم على الأذرع والجباه، لون الفخار والنقوش على الأبواب الخشبية القديمة، كل هذه العلامات البصرية الموروثة كوّنت ذاكرة الفنان الأولى، وجعلت من الرمز واللون جزءًا من كيانه، حتى غدت الهوية البصرية الأمازيغية بالنسبة إليه كينونة يعيشها ويعيد إنتاجها فنًّا ومعنى. لقد كان لصمت الجبل تأثير عميق في تشكيل رؤيته للعالم، فذلك الصمت، الذي يبدو في ظاهره سكونًا، يخفي في عمقه إيقاعًا داخليًّا نابضًا بالحياة، إيقاعًا يتجلّى لاحقًا في أعماله التشكيلية التي تمزج بين التأمل والنبض، بين التجريد والإحساس، تعلّم من الجبل الصبر، ومن الثلج الصفاء، ومن الضوء التوازن بين القوة والنعومة، ومن الحقول والمواسم، تعلّم جدلية التحوّل بين الفناء والخصب، بين الذبول والانبعاث، فصار يرى في اللون مرآةً للوجود، وفي الخطّ صدىً للروح، هكذا، في حضن الأطلس المتوسط، تأسّس وعي الفنان محمد حستي بوصفه ابن الجبل وابن الرمز معًا، فكان انتماؤه إلى المكان بداية تشكُّل مشروعه الجمالي اللاحق، في آيت امحنذ، لم يتعلّم الرسم من المدارس، بل من ذاكرة الطبيعة، من تدرجات الغروب على قمم الجبال، ومن بصمات الأمهات على النسيج، ومن صمت الحقول حين تستمع إلى الريح، لقد كانت القرية بالنسبة إليه أول مرسمٍ كونيّ، والطفولة أول فصلٍ في رواية اللون التي سيكتبها طوال حياته.

منذ سنوات طفولته الأولى بمدرسة عيون اصنّام بالعنوصر، بدأت ملامح موهبته تتجلّى في دفاتره الصغيرة، حيث كان الرسم لغته السرّية للتعبير عن انفعالاته أمام الطبيعة والإنسان، وقد لعب أساتذته دورًا حاسمًا في صقل هذا الحس المبكر، وعلى رأسهم الفنان الراحل محمد شكوش، الذي لم يكتفِ بتلقين التلميذ محمد حستي أصول الفن، بل بثّ فيه روح الاكتشاف وحبّ البحث في أعماق الصورة، كما تأثر بأستاذيه عبد اللطيف جبران وموهوب، اللذين وسّعا أفق رؤيته بين التاريخ والطبيعة، فجمع بين الحسّ الفني والوعي الثقافي، كانت تلك البدايات بذورًا أولى لتجربة ستنضج لاحقًا وتتحوّل إلى مشروع فكري وجمالي متكامل، تلمس محمد حستي مساره الفني في ثانوية ابن الهيثم للفنون التشكيلية بفاس، المدينة التي تُعتبر مختبرًا بصريًا مفتوحًا بعمارتها، وضوئها، وذاكرتها، انفتح على أفق جديد من المعرفة التشكيلية، تعلم أسس التعبير التصويري، والتشريح الفني، وتقانة اللون، واطلع على المدارس العالمية الحديثة من انطباعية وتجريدية وتكعيبية وسريالية، هذا الانفتاح زاده اقتناعًا بضرورة العودة إلى المنابع الأولى، إلى التراث الأمازيغي الذي يحوي طاقة رمزية وجمالية لا تُقدّر بثمن، ومع الوقت، لم يعد الفن بالنسبة إليه مجرد ممارسة جمالية أو متعة بصرية، بل موقف من العالم، لذلك اختار أن يشتغل أستاذًا لمادة التربية التشكيلية، مؤمنًا بأن الفن يملك وظيفة بيداغوجية ومجتمعية عميقة، تساهم في بناء الذوق والوعي الجمالي، وتُسهم في صون الذاكرة البصرية الجماعية من النسيان والتشويه، فالفنان، في نظره حامل رسالة تربوية وثقافية، يعلّم الأجيال كيف ترى العالم بعين ناقدة، وكيف تقرأ العلامات والرموز التي تملأ الحياة.

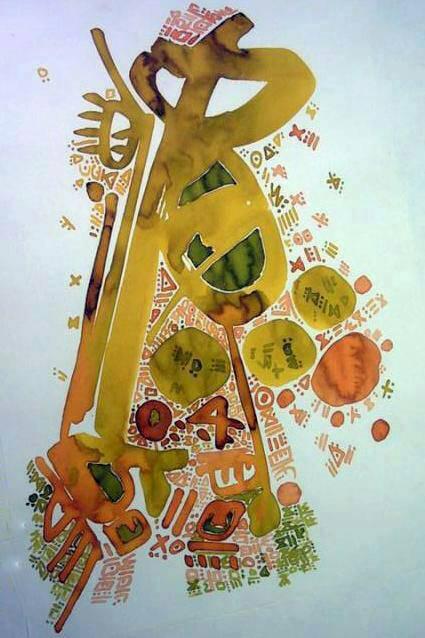

في أعمال الفنان محمد حستي، تتجاور الأزمنة كما تتجاور الطبقات اللونية على سطح اللوحة، في حوارٍ متواصل بين الماضي والحاضر، بين ما تم حفظه في الذاكرة الجماعية وما يُعاد بناؤه عبر الخيال التشكيلي، فلوحاته مغامرة بصرية نقدية تسعى إلى تحرير الرمز من جمود التراث، وإدخاله في دائرة المعاصرة، حيث يغدو أداة للتفكير قبل أن يكون عنصرًا للزينة، بهذا المعنى، لا يتعامل حستي مع الرموز الأمازيغية كمواد فلكلورية أو زخارف شكلية، بل ككائنات فكرية حية، تستعيد حضورها بوصفها لغةً دلاليةً تحمل في طياتها ذاكرة الإنسان الأمازيغي ووعيه بالعالم، إن مشروعه التشكيلي يقوم على إعادة الاعتبار للرمز من خلال إعادة تأويله وتفكيكه ضمن رؤية حداثية، تزاوج بين الحس الجمالي والوعي السيميائي والأنثروبولوجي، فهو يستدعي الوشم والنقوش وحروف تيفيناغ كعلامات بصرية، ويستنطق خلفياتها التاريخية والرمزية، ويمنحها حياة جديدة في سياقات لونية متغيرة، تجعلها تنطق بلغة الحاضر، في لوحاته، تتحول هذه العلامات إلى بنيات فكرية مفتوحة، تشتبك فيها الدلالة مع الانفعال، والمعنى مع الإحساس، والرمز مع اللون، وهكذا يصبح السطح التصويري في أعمال محمد حستي فضاءً للتأمل في العلاقة بين الهوية والتمثيل، بين الذاكرة والتجديد، في صياغة تشكيلية تتجاوز حدود الموروث لتؤسس رؤية بصرية متفردة، من خلال هذا الاشتغال الجمالي، يسعى حستي إلى بناء خطاب بصري نقدي يُسائل الهوية المغربية في بعدها الأمازيغي، ويُعيد تعريفها بعيدًا عن التهميش أو التبسيط الذي طالها في بعض الخطابات الثقافية، فهو يجرد الرموز الأمازيغية من حضورها جمالية، ويجعلها بسلاسة منظومة فكرية تعبّر عن فلسفة في الوجود، وعن رؤية الإنسان لعلاقته بالطبيعة والزمن والمقدّس. لذلك، تتحول اللوحة عنده إلى فضاء معرفي يتقاطع فيه الفن مع السيميولوجيا والأنثروبولوجيا، حيث يُعاد بناء الذاكرة الجماعية وفق منطق نقدي معاصر، في أعمال محمد حستي، لا يتصارع التراث والحداثة، بل يتحاوران، فكل لون يستدعي زمنًا، وكل شكلٍ يفتح بابًا نحو تأويل جديد. وهكذا، يغدو مشروعه الفني جسرًا بصريًا بين الذاكرة والراهن، بين ما تم نقشه في الحجر وما يُرسم اليوم بالفرشاة، إنه يسعى من خلال لوحاته إلى كتابة تاريخٍ آخر للرمز الأمازيغي، تاريخٍ لا يُحفظ في المتاحف، بل يعيش في الحاضر، نابضًا بالحياة، متجددًا بالأسئلة، ومفتوحًا على كل الأبعاد والاحتمالات ليستشرف المستقبل، وبهذا المعنى يتموضع مشروعه الفني في منطقة التوتر الخلّاق بين الأصالة والحداثة، بين الموروث الأمازيغي العريق وتقنيات الفن التشكيلي المعاصر، فمن خلال هذا التفاعل، يسعى إلى بناء جسر بين الذاكرة والراهن، بين الإيقاع القروي العميق وإيقاعات اللون الحديث، بين الرمز الأمازيغي ومفاهيم التجريد والتعبيرية الرمزية، إنّ أعماله قد تبدو للوهلة الأولى أنها عودة إلى الماضي، ولكنها بعد اعمال العقل والعين، تبدو قراءة جديدة له، تُحوّله من ماضٍ ساكن إلى طاقة حاضرة تولّد المعنى وتسائل الهوية البصرية المغربية في زمن العولمة.

تنبني تجربة الفنان التشكيلي والباحث الجمالي محمد حستي على رؤية جمالية وفكرية تعتبر الرمز كائنًا حيًّا يتنفس داخل اللوحة، ويتحوّل إلى طاقة فاعلة تسكن المادة وتُحرّك فضاءها الداخلي، فيجعل من الرمز علامة أنطولوجية تستمد معناها من علاقة الإنسان العميقة بالأرض والوجود والزمن، بدل أن يبقى أثرًا زخرفيًّا أو بقايا من تقاليد فنية منقرضة، ويحوله بلمساته الفنية، تارة بالمسح، وأخرى بالتشذيب والمحو والاخفاء، إلى كائن بصري يجسد الذاكرة الجماعية، ويعيد بناء الصلة بين الذات وجذورها الأولى، بين الجسد والمكان، بين التجربة الفردية والرمز الكوني، من هذا المنطلق، يوظّف حستي حروف تيفيناغ والأشكال المشتقة من أزا والنقوش المستوحاة من الوشم والمنسوجات الأمازيغية التقليدية، لا بوصفها عناصر فولكلورية، بل باعتبارها مفردات تشكيلية ذات ذاكرة بصرية وروحية، هذه العناصر تتحول في لوحاته إلى لغة تشكيلية قائمة بذاتها، تشتغل على مستويات متعددة، سيميائية، ميتافيزيقية، ولونية، فهي تُستدعى من عمق التراث لتعيد إنتاجه داخل فضاء تجريدي رمزي، حيث يمتزج الحس بالمعنى، والرمز بالانفعال، واللون بالوجدان، فلو انتزعنا رمزا أو علامة من داخل لوحات محمد حستي ووضعناها في مكان آخر، لبقيت آثاره تدل على أنه هو أينما وجد، لا يمكن تجزيئه ولكنه يجتمع قواه التشكيلية لينهض مخاطبا البصر والبصيرة، أنا هنا. يتأسس الفضاء التشكيلي عند محمد حستي على تزاوج بين التعبيرية الرمزية والانفعال اللوني، بما يمنح اللوحة دينامية داخلية تجعلها نصًّا بصريًّا مفتوحًا على التأويل. فالمساحات اللونية عنده لم تعد خلفيات زخرفية، بل هي مناخات وجودية تستدعي الإحساس بالجبل، والضوء، وتدرجات الزمن، ويبدو أن الفنان يستقي من جغرافيا الأطلس المتوسط نبضه الحسي والكروماتيكي، حيث تتحوّل تضاريس الأرض إلى طاقة تشكيلية تُغذي رؤيته البصرية وتمنحها بعدها الروحي العميق، فاللوحة، في تصور حستي، هي نص بصري مفتوح، تلتقي فيه السيمياء بالأسطورة، واللون بالذاكرة، والمادة بالرمز، إنها فضاء للحوار بين العلامة والمادة، بين ما يُرى وما يُستشعر، في سعي دائم نحو استعادة لغة ضائعة أو نحو كتابة ما قبل الكتابة، تلك اللغة الأصل التي سبقت الحروف وأقامت علاقة مباشرة بين الإنسان والعالم، من خلال هذا التفاعل المركّب بين الرمز والمادة، وبين الأثر اللوني والإيقاع الحسي، يخلق حستي فضاءً بصريًّا يتجاوز الزمان والمكان، ويؤسس لتجربة جمالية تحتفي بالهوية في بعدها الكوني، الرمز عنده يتعدى كونه انغلاقًا في المحلي، إلى انفتاح على الوجود من بوابة الذاكرة الأمازيغية التي تتغذّى من الطبيعة والروح والأسطورة، وبهذا، تتحوّل تجربة محمد حستي إلى رحلة بصرية وفكرية نحو المعنى، حيث يصير اللون كائنًا متكلّمًا، والرمز جسدًا ينبض بالحياة، واللوحة مرآة لجدلية الإنسان والهوية والكون.

يمكن القول إن تجربة محمد حُستي تشكّل إحدى أهم المحاولات التشكيلية المغربية التي تسعى إلى بلورة هوية بصرية جديدة تستمد عناصرها من الذاكرة الأمازيغية ومن تحوّلات الحس الجمالي المعاصر، فهي تجربة تتجاوز حدود الممارسة الفردية لتقترح ما يمكن أن نسميها بـ “الحُستَيّة“، أو الاتجاه “الحستي”، أي ذلك الاتجاه الجمالي الذي ينحت لنفسه مكانة خاصة في المشهد التشكيلي المغربي والأمازيغي والعربي، من خلال صياغة جماليات بصرية تنبثق من رحم الثقافة الأمازيغية، لكنها في الآن ذاته تتفاعل مع رهانات الحداثة وأسئلتها. “الحُستَيّة”، إذن ليست مجرد تسمية نقدية أو تصنيف أسلوبي، بل هي رؤية فكرية وجمالية متكاملة، تتخذ من الفن وسيلة لإعادة تعريف العلاقة بين الذات والرمز، بين الماضي والراهن، بين الخصوصي والكوني، لا تُقيم “الحُستَيّة” قطيعة مع الحداثة الغربية، ولا تسقط في فخ الحنين الذي يؤدي إلى تجميد التراث وتحنيطه، بل تشتغل في المنطقة البينية بين الاثنين؛ في تلك المسافة التي تتحول فيها الذاكرة إلى طاقة إبداع، والتراث إلى مادة تأمل وتوليد لا إلى نموذج تقليد، في هذا السياق، يصبح اللون عند حُستي لغة حوار، لا أداة تزيين، ويغدو الشكل ساحة تأويلية تتقاطع فيها إشارات الحرف الأمازيغي مع إيقاعات الرقص الشعبي ومع رموز الطبيعة الجبلية التي تشكّل خلفية الوعي الجمعي الأمازيغي، إن “الحُستَيّة” بهذا المعنى هي موقف جمالي وموقف وجودي في آن واحد؛ فالفنان هنا لا يهرب من واقعه إلى الأسطورة، بل يستدعي الأسطورة ليقرأ بها واقعه، إنه يمارس نوعاً من المقاومة الرمزية ضد الاستلاب البصري الذي تفرضه العولمة، وضد التنميط الثقافي الذي يحوّل الفن إلى سلعة، في لوحاته، يتحوّل اللون إلى فعل احتجاج ناعم، والرمز إلى وسيلة لاستعادة الكرامة الجمالية للذات الأمازيغية، تلك الذات التي طالها التهميش والتبسيط في الخطابات الرسمية والفنية على حدّ سواء، في الأعمال ” الحُستَيّة “، تتجاور أسطورة “أزا” رمز الخصب والتجدّد، مع إيقاعات رقصة أحيدوس التي تحتفي بالجماعة والفرح، ويتحوّل الحرف الأمازيغي (تيفيناغ) إلى كيان حيّ ينبض بإيقاع الجبل والمرأة والقصيدة، كل لوحة تبدو كما لو أنها مقطع من قصيدة تشكيلية كبرى تكتبها الذاكرة باللون، وتحفرها الذاكرة البصرية في وعي المتلقي. بهذا المعنى، فإن “الحُستَيّة” تتعدى أن تكون تجربة تشكيلية شخصية متميزة، إلى بيان ثقافي مفتوح يدعو إلى إعادة التفكير في مفهوم الهوية الجمالية، وفي إمكانية أن يكون الفن الأمازيغي المعاصر جسراً بين الذاكرة والحداثة، بين الذات والعالم، بين ما نعرفه عن أنفسنا وما نحلم أن نكونه.

في العمق، يمكن النظر إلى تجربة محمد حستي باعتبارها مشروعًا أنطولوجيًا متكاملًا، يسعى إلى مساءلة معنى الوجود الإنساني من خلال الفن، ليست كوسيلة للتعبير فحسب، ولكن كأفق للتفكير والفهم، فالفنان عند حستي ليس مجرد صانع للصور أو الأشكال، بل هو كائن يتأمل العالم عبر اللغة البصرية، ويحوّل اللوحة إلى فضاء للتساؤل الفلسفي حول الكينونة، والذاكرة، والهوية، فهو لا يرسم أو يشكل لمجرد الإبداع الشكلي، ولكن ليعيد طرح السؤال الجوهري، من نحن في علاقتنا بالرمز، وبالزمن، وبالذاكرة الجمعية؟، إنّ لوحاته، وإن بدت للوهلة الأولى احتفاءً بالجمال الأمازيغي في زخارفه وألوانه وإيقاعاته البصرية، فإنها تخفي وراءها بحثًا تأمليًا في ماهية الوجود ذاته، فهي تنبش في الطبقات الخفية للرموز الأمازيغية، وتعيد قراءتها ضمن خطاب تشكيلي حديث يربط بين المادي والروحي، بين المرئي والمتخفي، تتجاور في أعماله الأرض بوصفها ذاكرة حيّة، والجسد بوصفه نصًّا للهوية، والحرف الأمازيغي بوصفه جسرًا بين الصوت والمعنى، كل خطّ يرسمه حستي هو في جوهره سعي نحو الفهم، وكل لون يضعه على سطح اللوحة هو شكل من البوح الداخلي الذي يُعيد وصل الإنسان بجذره الأول وبأسئلته الأولى، حتى أنه لا يمكن أن نقرأ لوحات محمد حستي قراءة واحدة وينتهي الأمر، إنها تجلب انتباهك لضرورة مجالستها ومسايرتها، وتدفع بك إلى خلق تأويل في كل مرة تعيد بصرك إليها، وتصاحبك وفيها الكثر من حتى ووجهات النظر، إنها تعيش في كل الأزمنة والأمكنة ولا مجال لنسيانها أو نسيان فضاءاته التي تترك أثرا إلى حين، فالفن، في تصوره، إنه فعل استعادة للذاكرة من بين أنقاض الحداثة السطحية، وتأكيد على أن الجمال يمكن أن يكون شكلًا من أشكال الحرية، لذلك تبدو أعماله وكتاباته شهادة مزدوجة، شهادة على الذاكرة الأمازيغية بوصفها مشروعًا متجددًا لا ينغلق على ذاته، وشهادة على الإنسان بوصفه كائنًا يبحث عن الكرامة الرمزية عبر الحرية الجمالية. من هذا المنطلق، يغدو الفن عند حستي ضرورة وجودية، لا تقل أهمية عن اللغة أو الفكر أو الدين، لأنه يمنح الإنسان القدرة على إعادة تأويل ذاته والعالم من حوله، إنّه مشروع لتربية الحس الجمالي كطريق نحو التحرر، ولتحويل التجربة التشكيلية إلى تجربة معرفية وروحية في آن واحد، في كل لوحة ينجزها، تتجلى الرغبة في تحرير الصورة من الاستهلاك، والرمز من التكرار، والذاكرة من الأسر، ليبقى الفن عنده أفقًا مفتوحًا للفهم، ومساحة دائمة لليقظة والدهشة، واحتفالًا بالإنسان في أسمى تجلياته. إنّ المسار الفني والجمالي لمحمد حستي يُمثّل تجربة مغربية فريدة وأصيلة، تنبع من الجغرافيا الروحية للأطلس المتوسط لكنها لا تنغلق عليها، تتجاوزها نحو أفق كوني واسع، حيث يصبح المحلي منطلقًا لتأسيس رؤية إنسانية شاملة، فالفنان الذي خرج من رحم الجبل الأمازيغي لم يحوّله إلى رمز للعزلة أو النكوص إلى الجذور، وجعله فضاءً للتأمل والخلق والذاكر، في لوحاته، يتحوّل الجبل إلى ذاكرة للأرض وللكائن، وإلى استعارة للثبات والامتداد في آن واحد؛ ويتحوّل الحرف الأمازيغي إلى نَفَس كونيٍّ يتردّد بين اللون والخطّ، فيما يغدو اللون ذاته تأمّلًا في معنى الكينونة، لا مجرد عنصر زخرفي أو تجريدي، لقد استطاع حستي أن يزاوج بين البصيرة والوعي، بين الفن والفكر، وبين الإلهام الفطري والتحليل المفاهيم، فهو لا يتعامل مع اللوحة كمساحة للإفراغ العاطفي، ولكن كحقل معرفي تُختبر فيه العلاقات بين الرمز والذات، بين الذاكرة والتأويل، وبين المادة والروح، في هذا المعنى، يُمكن النظر إلى مشروعه التشكيلي بوصفه بحثًا فلسفيًا في طبيعة الصورة وفي طاقة العلامة البصرية على إنتاج المعنى، فالفن عنده ليس ممارسة جمالية معزولة، بل لغة أنطولوجية تُعيد الإنسان إلى جذره الرمزي الأول، وتمنحه إمكانية جديدة لقول الوجود والتعبير عن ذاته بحرية.

لا يتوقف إبداع محمد حستي عند حدود التشكيل وحده، فهو أيضًا كاتب جمالي وباحث في الثقافة البصرية الأمازيغية، يمارس الكتابة بروح الفنان ذاته، أي بالحدس والانفعال والبحث عن الأثر العميق، في نصوصه، ينخرط في حوار نقدي وتأويلي مع الفن، محلّلًا العلامات والرموز والأشكال، ومستقصيًا دلالاتها الأنطولوجية والتاريخية والسيميائية، يرى حستي أن الفن الأمازيغي ليس مجرد موروث بصري جمالي جامد، بل هو نظام معرفي وفلسفي حيّ، قادر على إنتاج الأسئلة الكبرى حول الهوية والزمن والمعنى، وعلى مقاومة محاولات الطمس والنسيان التي طالت الثقافة الأمازيغية عبر التاريخ، ومن هنا، تُعدّ كتاباته امتدادًا طبيعيًا لمشروعه التشكيلي، فهي تمثّل البعد النظري والفكري لتجربته الفنية، في كتاباته كما في لوحاته، نلمس انشغالًا عميقًا بما يمكن تسميته بـ (الفكر الجمالي الأمازيغي الحديث)، الذي لا يتعامل مع الرمز والحرف والزخرفة بوصفها أشكالًا من التراث، بل بوصفها لغات فكرية مقاومة قادرة على قول الذات في زمن العولمة البصرية، حيث تُهدَّد الخصوصيات الثقافية بالذوبان في النمط الواحد. إنّ التداخل بين النص واللوحة لدى محمد حستي يُنتج ما يمكن وصفه بـ الازدواج الإبداعي، فهو فنان يكتب باللون ويصبغ بالكلمة، يترجم التجربة التشكيلية إلى خطاب نقدي، ويعيد في المقابل تحويل الكتابة إلى ممارسة تشكيلية لغوية. في لوحاته كما في نصوصه، نجد حضورًا للعين التي ترى، وللقلب الذي يشعر، وللعقل الذي يفكر، إنّه بكل بساطة يحقق توازنًا دقيقًا بين الحسّ والعقل، بين البصيرة والتأمل، في نوع من الحوار المستمر بين الفكر والوجدان. من خلال هذا التداخل الخلّاق، استطاع حستي أن يؤسس لخطاب بصري وفكري يُعيد الاعتبار للفن الأمازيغي ضمن المشهد التشكيلي المغربي والعالمي، فهو يقدّمه لا كأثر تراثي أو كفولكلور، بل كجمالية معاصرة ذات أفق إنساني، ومن ثمّ، يمكن القول إن مشروع محمد حستي هو مشروع لإعادة بناء الوعي الجمالي انطلاقًا من الذاكرة، ولتحويل الفن إلى شكل من أشكال الفهم والمقاومة في آن واحد: مقاومة النسيان، ومقاومة القبح، ومقاومة الاغتراب.

إنّ تجربة محمد حستي، بهذا الامتداد المزدوج بين اللوحة والنص، تُقدَّم اليوم بوصفها علامة في التشكيل المغربي الحديث، لأنها لا تكتفي بالإنتاج الجمالي، بل تؤسس لوعي جديد بدور الفن كقوة رمزية، تزرع في الإنسان القدرة على التأمل والتجدد، وعلى صياغة ذاته من جديد أمام العالم، بلغة اللون والرمز والنور، بهذا المعنى، يُمكن النظر إلى مشروع محمد حستي بوصفه جسرًا بين تامزغا والكون، بين التراث والحرية، بين الذاكرة والحداثة، هو فنان يكتب باللون كما يكتب بالكلمة، يزرع في فضاء الفن المعاصر شجرةً من جذور الأطلس، تثمر رموزًا وأسئلةً وجمالًا، وفي زمنٍ يتسارع فيه محوُ الخصوصيات، يظلّ محمد حستي أحد الأصوات التشكيلية التي تُذكّر بأن الهوية ليست قيدًا، بل فضاء للانفتاح والإبداع، وبأن اللون يمكن أن يكون مرآةً للذاكرة ونداءً للكرامة الجمالية والإنسانية.