قراءة في تجربة الفنان التشكيلي مصطفى قصطال: القسم مشغل للتربية على الجمال، والمرسم فضاء للتربية على الوعي

يمثل مسار الفنان التشكيلي المغربي مصطفى قصطال نموذجًا فريدًا في المشهد التشكيلي المغربي المعاصر، إذ جمع بين التعليم وشغف الإبداع، بين حكمة المربي وجرأة الفنان، ليصوغ تجربة تتقاطع فيها التربية التشكيلية بوصفها فلسفة للحياة، والفن التشكيلي بوصفه لغة للروح والذاكرة، على مدى أربعة عقود من العطاء، ظل قصطال يسافر بين فضاء اللوحة وفضاء القسم، حاملًا في يديه أثر الحرف وفي قلبه وهج اللون، لم يكن اشتغاله الفني فصلًا عن رسالته التربوية، بل كان كلاهما امتدادًا للآخر؛ فالقسم عنده مشغل للتربية على الجمال، والمرسم فضاء للتربية على الوعي، ومن خلال هذا التفاعل، بلور الفنان مفهومًا جديدًا للفن بوصفه وسيلة لتربية الذوق وبناء الإنسان، لا مجرد ترف جمالي أو ممارسة نرجسية، ولد مصطفى قصطال في بيئة مغربية غنية بالتنوع الثقافي والحسي، بين أصول عربية من أبي الجعد وجذور أمازيغية من مدينة خنيفرة، هذا التكوين المزدوج لم يكن مجرد انتماء عرقي أو جغرافي، بل أصبح مع الزمن منبعًا لرؤيته الجمالية، إذ انغرس وعيه الفني في عمق الحياة الشعبية المغربية حيث تتجاور الرموز والطقوس والألوان، في طفولته، تشرب من أمه حِسّ اللون والنقش والزربية، ومن أبيه الدباغ، تعلّم معنى المادة والملمس والجلد والروائح، كانت دار الدبغ بخنيفرة مدرسته الأولى، حيث الجلد ليس مجرد خامة بل كائن حيّ يتنفس الضوء ويتشرب المادة، وحيث الملمس واللون والحرفة تشكل دروسًا أولى في فلسفة الفن.

لم يكن لقاؤه بالتشكيل صدفة، بل جاء كامتداد طبيعي لمسار وجودي تدرّج من الملاحظة إلى الحس إلى الفعل، منذ سنواته الأولى، أدرك مصطفى قصطال أن الجمال ليس في المظاهر بل في العمق، وأن كل أثر بصري هو بقايا لحكاية إنسانية، في هذا الوسط الشعبي الغني بالرموز، بدأ يرسم خريطة طفولته بلون الحلم، ويتدرّب بالفطرة على موازنة الأشكال والألوان في محاولة مبكرة لفهم الكون، التحق في سنة 1981 بشعبة الفنون التشكيلية في مدينة مراكش، حيث حصل على شهادة البكالوريا، وكانت وجهته الطبيعية نحو فرنسا لاستكمال الدراسة الأكاديمية، غير أن الظروف المادية حالت دون ذلك، فتابع دراسته بجامعة القاضي عياض ثم بالمركز التربوي الجهوي بطنجة، حيث تَبلورت معارفه التقنية وتعمّق وعيه النظري، فخرج منها أستاذًا للتربية التشكيلية، ليبدأ فصلًا جديدًا من رحلته المزدوجة: الفنان والمربي، تجربة التدريس بالنسبة لمصطفى قصطال لم تكن هامشًا أو مهنة ثانوية، بل شكلت منصة فكرية وجمالية أعادت تشكيل علاقته بالفن، لقد أدرك مبكرًا أن التعليم ليس نقلًا للمعارف التقنية، بل بناء لذوق وقدرة على التأمل. من هنا تحوّل القسم إلى مختبر للتربية البصرية، والمشغل إلى امتداد له في مستوى التجريب والإبداع، لقد طور قصطال تصورًا تربويًا يرى أن تعليم التلميذ كيف يوازن بين الألوان والأشكال هو في العمق تعليم له كيف يوازن بين الفوضى والنظام في الحياة، فالفن عنده ليس ترفًا بل تمرين على التفكير والحرية. لذلك ظل يؤكد أن الفنان الحقيقي هو من “يعلم الآخرين كيف يرون”، أي كيف يكتشفون الجمال وسط ضجيج العالم، بهذا المعنى، يمكن القول إن مصطفى قصطال ينتمي إلى تيار التربية الجمالية النقدية، التي تسعى إلى تحويل الفن إلى ممارسة إنسانية تتجاوز حدود التقنية نحو بناء الوعي. فالقسم عنده ليس مجرد فضاء للتعلم، بل فضاء للتحول الوجودي، حيث يتربى التلميذ على الإنصات للون، وعلى احترام الإيقاع الداخلي للأشياء.

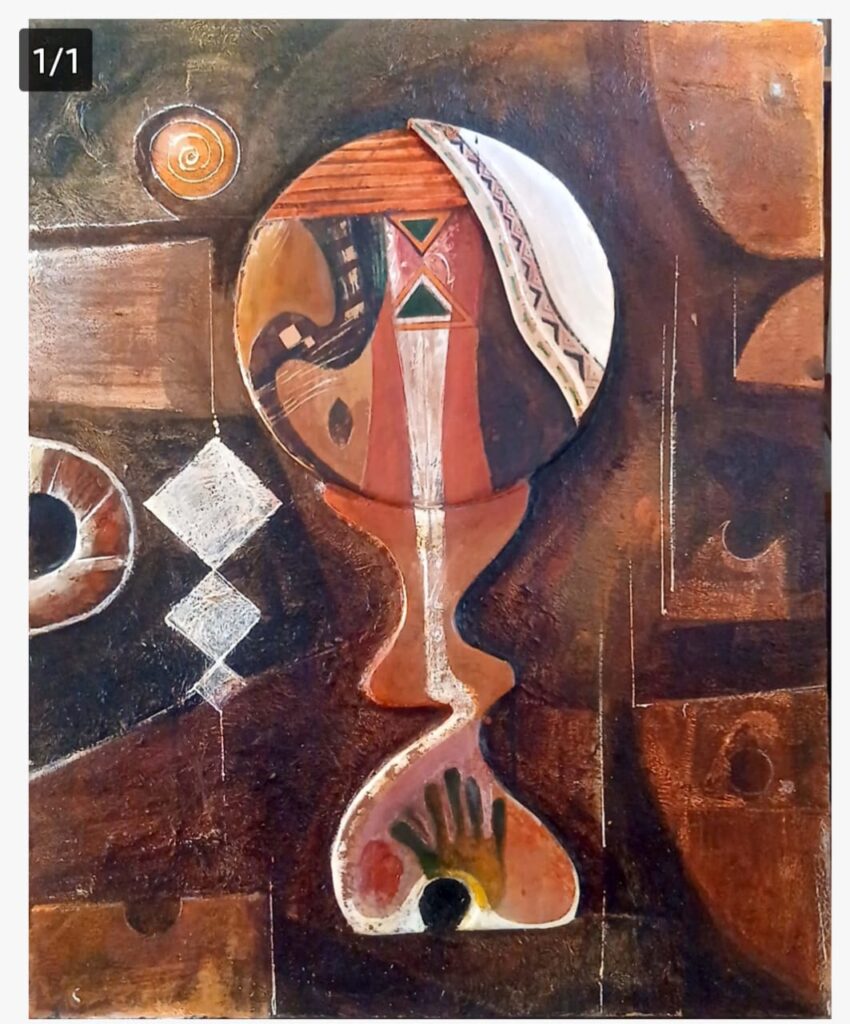

بعد سنوات من الاشتغال الواقعي والانطباعي، بدأ الفنان يبحث عن أسلوب خاص به، يعكس هويته المزدوجة ويترجم ذاكرته البصرية المغربية، هكذا، تحوّل اهتمامه تدريجيًا نحو الجلد كمادة تشكيلية، ليصوغ عبرها لغة فنية فريدة، تمزج بين التراث والمجاز، بين الأصالة والحداثة، في اختياره للجلد ليس نزوعًا غرائبيًا أو مجرد حنين إلى مهنة الأب، بل موقف جمالي وفلسفي في آن؛ فالجلد عنده مجاز للذاكرة، مادة حية تختزن أثر الإنسان، وتستبطن في ثناياها تاريخ الحرفة والجسد معًا. ومن خلاله، استطاع قصطال أن يخلق “نصوصًا بصرية” مفتوحة على التأويل، يشتغل فيها اللون والمادة كعلامتين ثقافيتين تتقاطعان في فضاء التخييل التشكيلي، تقنيًا وجماليًا، يُعدّ اشتغال الفنان مصطفى قصطال على الجلد والأصباغ الطبيعية من أبرز سمات تجربته الفنية، بل يمكن اعتباره البصمة التي تُميّزه في المشهد التشكيلي المغربي المعاصر. فقد اختار أن ينأى عن الوسائط الصناعية الجاهزة التي غزت سوق الفن، وأن يعود إلى مادة عضوية حية تشهد على صيرورة الزمن وتحمل في مسامها ذاكرة الحرفة والإنسان. الجلد، في تصور قصطال، ليس سطحًا للرسم، بل كائن بصري متحوّل، يحمل في طيّاته تاريخ اللمس، ورائحة الشمس، وأثر الجسد. من هنا، تتحول المادة عنده إلى نصّ مفتوح، يتفاعل فيه العضوي بالرمزي، والحسي بالثقافي، اعتمد الفنان في إنجاز أعماله على الأصباغ الطبيعية المستخلصة من البيئة المغربية، الحناء، مسحوق الجوز، الزعفران، الحمضيات، الحبر، وغيرها من المواد التي تشتغل في تفاعلات كيميائية وبصرية دقيقة، هذه الألوان ليست مجرد وسائط لونية بل كائنات دلالية، تحمل رموزًا ثقافية متجذرة في الوجدان المغربي. فالحناء، مثلًا، تحيل إلى طقس أنثوي واحتفالي له بعد روحي وجمالي؛ والزعفران رمز للنقاء والقداسة؛ أما مسحوق الجوز فيرتبط بخصوبة الأرض ودفء التراب. عبر هذه المواد، يبني قصطال طيفًا حسّيًا غنيًا، تتناغم فيه الطبيعة مع الذاكرة، والمادة مع الدلالة، من الناحية الشكلية، لا يتعامل الفنان مع اللون بوصفه تزيينًا للسطح، بل كقوة كيميائية تُعيد تشكيل الملمس والفراغ، فهو يترك للأصباغ أن تتفاعل مع الجلد في عملية أشبه بالتخمّر، بحيث تنشأ طبقات لونية عضوية تتغيّر مع الضوء والزمن، هذا الأسلوب يجعل كل لوحة كائنًا حيًا في حالة نمو مستمر، لا تُختزل في شكلها النهائي، بل تظل مفتوحة على التحول والتأويل. وبذلك يتجاوز قصطال مفهوم اللوحة الثابتة نحو اللوحة الكائنة، أي العمل الفني الذي يتنفس ويتحوّل مع الزمن، من خلال الجلد الطبيعي والرمز التراثي، ومن خلال إيقاعات الأصباغ التقليدية، يعيد قصطال للفن وظيفته الأصلية: أن يكون حارسًا للمعنى. في لوحاته نجد أثر الصنعة الشعبية ممزوجًا بالحدس الفلسفي، كما نجد حضور الذات في مواجهة العالم. إنه فنان يشتغل على ما يسميه بول ريكور “الذاكرة المتجسدة”؛ حيث المادة (الجلد) ليست فقط وسيطًا بل موضوعًا للمعنى.

على المستوى الرموز، يستلهم الفنان الزخارف المستمدة من الزربية المغربية، والوشم الأمازيغي، ونقوش الحناء والسجاد التقليدي، ليبني منها أبجديته التشكيلية الخاصة. غير أنه لا ينقل هذه الرموز نقلاً حرفيًا، بل يُعيد تأويلها في لغة تجريدية تستثمر الإيقاع والإشارة أكثر من الشكل، لتتحول العلامة التراثية إلى عنصر فلسفي يطرح أسئلة الهوية والذاكرة والانتماء. بذلك، يتحول العمل التشكيلي إلى سرد بصري يحفر في عمق الذاكرة الجماعية المغربية الأمازيغية والعربية، ويعيد صياغتها ضمن رؤية معاصرة تتجاوز التزيين إلى التفكير، فلسفيًا، يُمكن فهم هذا الاشتغال في ضوء ما يسميه غاستون باشلار “شعرية المادة”، أي الإصغاء إلى الطاقة الكامنة في العنصر المادي قبل تشكيله. فمصطفى قصطال لا يفرض على الجلد شكله، بل يترك له أن يتكلّم، أن يبوح بتاريخه اللوني والمادي، وأن يخرج من ماهيته، كل تجعيد أو أثر أو لون غير متجانس في لوحاته هو زمن مرئي، أثر ليد الإنسان وذاكرة الأرض. في هذا التفاعل بين الفنان والمادة تنبثق شعرية اللمس، حيث يصبح العمل الفني ثمرة حوار بين الذات والمادة، بين الذاكرة والإحساس، وهكذا، يغدو الجلد في تجربة مصطفى قصطال ذاكرة نابضة، وجسرًا بين الحرفة والفكر، بين ما هو جسدي وما هو رمزي، ومن خلال اشتغاله بالأصباغ الطبيعية والرموز الزخرفية، استطاع أن يؤسس جماليات مغربية أصيلة تنفتح على الأسئلة الكونية، وتعيد الاعتبار للمادة ككائن له روح، وللفن كفعل تأمل في الزمن والوجود، عند تأمل تجربته الفنية في ضوء تاريخ التشكيل المغربي والعالمي، يتبدّى أنه ينتمي إلى نسق فني يتخذ من المادة محورًا للبحث الجمالي، قريبًا من تجربة الفنان المغربي فريد بلكاهية الذي جعل من الجلد وسيطًا للتعبير عن الذاكرة والهوية المغربية، لكنه يختلف عنه في المنحى التأويلي والرمزي، فبينما اشتغل بلكاهية على الجلد باعتباره سطحًا للكتابة الرمزية ذات البعد الصوفي والحضاري، جعل قصطال من الجلد جسدًا عضويًا للذاكرة الحسية، وأدخل عليه موادًا طبيعية محلية تمنحه هوية لونية وروحية متفرّدة، كما يمكن مقارنته بتجارب عالمية مثل الإسباني أنطوني تابيس الذي حوّل المادة إلى موضوع فلسفي في حدّ ذاتها، عبر إدخال عناصر ترابية وحياتية في اللوحة. إلا أنّ قصطال يتجاوز المنظور الوجودي نحو البعد الأنثروبولوجي المغربي، حيث تصبح العلامة والزخرف بديلاً عن النص، والمادة ترجمانًا للثقافة الشعبية، من خلال هذه الموازنة، يمكن القول إن مصطفى قصطال يرسّخ موقعه في تيار “الماديّات المعاصرة” التي تبحث عن الجمال في الأثر لا في المظهر، وفي الحرفة لا في الاستعراض، واضعًا تجربته في صميم الفكر التشكيلي المتصالح مع التراث والحداثة معًا.

يتبدى في أعمال مصطفى قصطال توتر جميل بين التراث والحداثة، بين المادة التقليدية والرؤية المفاهيمية، فهو لا يسعى إلى استنساخ الماضي أو محاكاته، بل إلى إعادة تأويله عبر لغة تجريدية تستثمر الرمز بوصفه مفتاحًا للتأمل. في هذا السياق، يمكن قراءة تجربته ضمن ما يسميه النقاد بـ”الحداثة الجذرية”؛ أي الحداثة التي لا تقطع مع الجذور بل تنبثق منها، ففي زمن تتسارع فيه التقنيات الرقمية ويتغول الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصورة، يصر قصطال على العودة إلى المادة الأصلية، إلى اليد والعين والذاكرة. إن مقاومته لرقمنة الفن ليست رفضًا للتطور، بل دفاعًا عن البعد الإنساني في العملية الإبداعية. فهو يرى أن الفن الحقيقي لا يُقاس بزمن إنتاجه، بل بما يتركه من أثر في الوعي والروح، من خلال تتبع مساره، يتضح أن جوهر تجربة مصطفى قصطال ليس في التقنية فحسب، بل في الفلسفة الأخلاقية للفن. فالفن عنده “أخلاق قبل أن يكون مهارة، وموقف قبل أن يكون لوحة”. هذه الرؤية تنتمي إلى تقليد جمالي يربط الإبداع بالمسؤولية الإنسانية، حيث تصبح اللوحة وسيلة للبحث عن الحقيقة، لا أداة للزخرفة أو الاستعراض، من هنا نفهم لماذا يصرّ قصطال على التفكير الطويل قبل الشروع في العمل الفني؛ لأنه يعتبر اللوحة نافذة على الذات ومرآة للثقافة، كل أثر بصري عنده هو نتيجة تأمل طويل في معنى الجمال والوجود، وفي وظيفة الفنان كمثقف عضوي يواجه القبح وينشر الجماليات المعرفية، بهذا المعنى، يمكن اعتباره من الفنانين الذين يمارسون الفن كفعل معرفي وإنساني، لا كمهارة حرفية، ففي زمن تتسارع فيه التحولات الرقمية ويزداد حضور الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصور الافتراضية، يتخذ مسار مصطفى قصطال بعدًا مقاومًا، إذ يصرّ على أن الفن ليس محاكاة للآلة، بل مقاومة ضد نسيان الإنسان. فهو لا يرسم لكي يبهر، ولا لكي يعلن عن وجوده، بل ليترك أثرًا في الوعي الجمعي، أثرًا يذكّر بأن الفن ما زال قادرًا على حفظ الذاكرة ضد التبخر في العولمة.

تتيح تجربة الفنان مصطفى قصطال أن تُقرأ في ضوء جملة من المفاهيم الفلسفية والجمالية التي تبلورت في الفكر المعاصر حول الفن، الذاكرة، والمادة، فحين نقترب من أعماله التي تشتغل على الجلد والرمز، ندرك أن الفنان يتحرك ضمن ما يسميه بيير بورديو بـ”الحقل الفني”؛ أي فضاء العلاقات الذي تتقاطع فيه الممارسة الجمالية مع البنية الاجتماعية، إن قصطال، بما هو فنان ومربٍ، لم يشتغل خارج النسق الثقافي المغربي بل داخله، محاولًا إعادة ترتيب “رأس المال الرمزي” الذي يمنحه المجتمع للفن، وذلك بتحويل الممارسة التشكيلية إلى فعل تربوي مؤسس للذوق. بهذا المعنى، يصبح عمله جهدًا مزدوجًا لإعادة تعريف وظيفة الفنان داخل النسق التربوي والثقافي معًا، أما من جهة بول ريكور، فإن مفهوم “الذاكرة المتجسدة” يقدّم مدخلًا مناسبًا لقراءة اشتغال قصطال على الجلد كمادة. فالمادة هنا ليست مجرد وسيط تقني، بل جسد للذاكرة الجماعية، يستعيد من خلاله الفنان أثر الطقوس والوشم والزربية والدباغة. في ضوء هذا المفهوم، يمكن اعتبار لوحاته سرديات بصرية للذاكرة، تعمل على ترميم العلاقة بين الإنسان وماضيه عبر التشكيل، بذلك، يتحول الجلد إلى “نص تأويلي” بالمعنى الهرمنيوطيقي، يتيح للمتلقي إعادة بناء المعنى من خلال الحفر في العلامة والملمس، وفي سياق متصل، يمنحنا غاستون باشلار مفاتيح لفهم علاقة قصطال بالمادة، خصوصًا عبر تصوره لـ “جماليات المادة” في كتابه “الهواء والأحلام وجماليات المكان“، فباشلار يرى أن المادة ليست جمادًا بل كائن شعري، وأن الفنان الحقّ هو من يصغي إلى طاقة المادة قبل أن يشكّلها. بهذا المعنى، ينسجم تصور قصطال مع الحس (الباشلاري) في التعامل مع الجلد، حيث تتجلّى حيوية الملمس وقدرته على استدعاء الذاكرة الحسية. كل سطح في لوحاته يحمل ذاكرة اليد واللون والظل، ما يجعل العمل الفني فضاءً للتخيل المادي، حيث يمتزج الحس بالذاكرة في توليف بصري فريد، من جهة أخرى، يمكن استحضار فكر جيل دولوز حول “الاختلاف والتكرار” لقراءة منهجه في التعامل مع الرموز التراثية، فقصطال لا يستنسخ الرموز الزخرفية كما هي، بل يعيد تكرارها في سياق جديد يولّد الاختلاف.بهذا يتحول التراث إلى طاقة للتجديد لا إلى قيد على الإبداع. اللوحة عنده لا تكرّر الماضي بل “تخلق فرقًا”، أي تعيد إنتاج المعنى من داخل التقاليد نفسها، في انسجام مع الرؤية الدولوزية للفن كعملية تحول مستمر، أما في حيث البعد الإدراكي، فإن تجربة قصطال تقترب من فلسفة موريس مرلو-بونتي في “فينومينولوجيا الإدراك“، حيث يصبح النظر فعلًا جسديًا ووجدانيًا في نفس الوقت، اللون والملمس في لوحات قصطال لا يُدركان كمعطيات بصرية فقط، بل كتجارب وجودية، لأن الفنان يؤمن بأن الرؤية ليست عملية بصرية فحسب بل نمط من السكن في العالم، هكذا يتحول التلقي إلى تجربة حسية-فكرية تُعيد صياغة العلاقة بين العين واليد والذاكرة، تتجمع هذه الأطر النظرية لتؤكد أن مسار مصطفى قصطال ليس مجرد تجربة محلية، بل إسهام معرفي وجمالي في النقاش العالمي حول معنى الفن وموقع الإنسان في زمن التقنية. فهو يشتغل في تقاطع بين بورديويّة الالتزام الاجتماعي، وريكوريّة الذاكرة، و(باشلاريّة) المادة، و(دولوزيّة) الاختلاف، و(مرلو-بونتية) الإدراك الجسدي، ومن هذا التعدد الفلسفي تولد فرادة مصطفى قصطال، فنان يحفر في المادة كما يحفر في الوعي، ويجعل من الجمال فعلاً معرفيًا وموقفًا إنسانيًا.

على مدى 38 عامًا من العمل في سلك التعليم، لم يعلّم مصطفى قصطال تلامذته كيف يرسمون فحسب، بل كيف يعيشون الجمال، وكيف يصغون إلى الصمت الكامن في اللون والشكل. لقد جعل من التربية التشكيلية مشروعًا وجوديًا يتجاوز الجدران المدرسية نحو الفضاء الاجتماعي والثقافي. لذلك ترك أثرًا عميقًا في أجيال من الطلبة والفنانين الشباب الذين تعلموا منه أن الفن تفكير بالعين والقلب معًا، من الناحية الجمالية، رسّخ قصطال تصورًا يرى أن العمل الفني ليس غاية بل وسيلة للإنصات إلى الذات والآخر. وهو ما يجعل تجربته واحدة من التجارب المغربية التي استطاعت أن تربط بين الفن والتربية والفكر، في توازن نادر بين الممارسة والإدراك، تجربة مصطفى قصطال، إذن، ليست مجرد مسار فني أو تربوي، بل هي سيرة روحية في الجمال والمعرفة، فهي تُجسّد وحدة بين الفنان والمربي، بين الحرفة والفلسفة، بين التراث والحداثة، لقد جعل من الجلد مادة للذاكرة، ومن القسم مختبرًا للجمال، ومن الفن رسالة إنسانية تتجدد مع كل لون وأثر، إن ما يميز قصطال هو هذا الوعي العميق بوظيفة الفن في زمن التحولات؛ وعي يجعله في صميم الأسئلة المعاصرة حول معنى الصورة، ودور الفنان في عصر الذكاء الاصطناعي، فبينما تتكاثر الصور الافتراضية الخالية من اللمسة الإنسانية، يواصل قصطال العمل بصبر اليد والحس، مؤمنًا بأن الجمال الحقيقي يولد من العلاقة الحميمة بين الإنسان والمادة، بين الحلم والواقع، إنه فنان يكتب باللون ما يعجز اللسان عن قوله، ويعلّم بالصمت ما لا تقوله الكلمات، في مساره تتجسد فلسفة الجمال بوصفها تربية للروح، وفي لوحاته تنبض الذاكرة المغربية كما لو أنها حكاية ضوء لا تنتهي.

أشكرك اخي سي سعيد الصحفي والناقد الكريم على قراءتك المتأنّية لأعمالي، وعلى ما أثرت من تساؤلات ورؤى تضيء بعض المساحات الخفية في تجربتي كاستاذ وكتشكيلي . فالفنّ، في جوهره، حوار مفتوح لا يكتمل إلا بتفاعل العين التي ترى، والعقل الذي يؤوّل، والوجدان الذي يشعر. اني لأجد في نقدك الصادق فرصةً للتجدد والنموّ، لأن الحوار بين الفنان والناقد هو امتداد طبيعي للفعل الإبداعي.ومن هدا المنبر أشكر كدلك كل من يقرأ أعمالي بعين تتذوق وتبحث . فالفنّ ليس حكما نهائيا، بل مسار من الأسئلة الجميلة التي لا تنتهي.