قراءة في تجارب الفنان التشكيلي والمسرحي بوسيف طنان: أفق للتجريب، مرآة للفكر، ومختبر للمستقبل.

هناك فنانون يعيشون في حدود اللوحة/ النص، يكتفون بخطوطها وألوانها وما تمنحه من إمكانات بصرية، وهناك آخرون يخرجون من الإطار، يجرّون معهم الخامة، يوقظون البياض من سباته، ويعيدون التفكير في الفن باعتباره سؤالًا لا إجابة، في هذا الأفق يقف الفنان المتعدد المواهب بوسيف طنان، ليس مجرد رسام ولا كاتب مسرحي، بل كائن يتنفس من رئة الخيال والفكر معًا، فنان يضع نفسه في تماس دائم مع المادة، كمن يحاورها أو يصارعها، محاولًا استخراج لغة جديدة من الصمت الكامن في الجدار أو الورق أو المساحة البيضاء، إنه فنان “متعدد المواهب” بالمعنى العميق لا بالمعنى الاستهلاكي، تعدديته ليست مجرد حِرفية في أكثر من مجال، بل هي امتداد لروح لا تطيق الانغلاق، فالفن عنده ليس مسرحًا أو لوحة أو نصًا، بل هو عملية متواصلة من البحث والتجريب، من تفكيك العالم وإعادة تركيبه، من أبرز ما يميز تجربة بوسيف طنان هو انشغاله بالمادة، المادة ليست عنده شيئًا خامدًا، وليست مجرد وسيط لتثبيت صورة أو شكل، بل هي كائن حيّ، له ذاكرة ومزاج وخصائص، وعلى الفنان أن يتعلم الإصغاء إليها قبل أن يفرض عليها رؤيته. هنا يتجاوز بوسيف النزعة الكلاسيكية في الرسم التي ترى المادة مجرد وسيلة، ويتقاطع مع الفكر الجمالي المعاصر الذي يمنح للوسيط سلطته، ويعتبر أن كل خامة تملك “منطقًا داخليًا” خاصًا بها.

لقد طوّر بوسيف علاقة شبه صوفية مع الخامة، يراقب تشققاتها، يتحسس ملمسها، يتركها تقوده إلى احتمالات لم يكن يتوقعها، ومن هنا تنبثق قوته الإبداعية، ليس لأنه “يمتلك” المادة، بل لأنه يدخل معها في حوار مفتوح، ولذلك نجد أعماله التشكيلية غنية بالطبقات، كثيفة الرموز، مشبعة بإيقاعات صامتة تشبه صرخات مكتومة أو رؤى تتكوّن من العدم، في لوحاته، البياض ليس فراغًا، بل امتلاء، إنه مجال شفاف يحمل دلالات رمزية ومعرفية لا حصر لها، البياض عند بوسيف هو الأفق الذي يولد منه الشكل، وهو المساحة التي تسمح للعين أن تستريح، وللعقل أن يتأمل. لا يضع اللون فوق اللون فقط، بل يحاور الفراغ ذاته، فيجعل من البياض نصًا صامتًا يتجاور مع الألوان، يفتح لها المعنى ويكثف حضورها، هذا الاشتغال على البياض يكشف عن نزعة فلسفية عميقة، إنه إدراك أن الصمت ليس غيابًا للكلام، بل شرطًا له؛ وأن الفراغ ليس عجزًا عن الامتلاء، بل هو ما يجعل الامتلاء ممكنًا. بوسيف في لوحاته يذكّرنا بأن الوجود نفسه يقوم على هذا التوتر بين البياض واللون، بين الغياب والحضور، ما يثير الانتباه في شخصية بوسيف طنان هو التوازن بين الإنتاج والتأمل، فكثير من الفنانين إما يندفعون في غزارة إنتاجية تفتقر للعمق، أو تركن إلى الاشراقة الأولى ثم تصبح أعمالهم تكرارا للتجربة، واجترارا للأسلوب، أو يغرقون في تأملات طويلة تجعلهم عاجزين عن إنجاز عمل مكتمل، أما بوسيف فقد جمع بين الغزارتين، كثرة الأعمال وكثرة الأسئلة/ الإشكاليات، (ناتج عن كثرة القراءة وتعددها، يقرأ بنهم واع كل ما يجده قمينا بالقراءة) إنه يعمل كمن يطارده الزمن، لا يكتفي بإنجاز لوحات، بل يتنقل بين الرسم والمسرح والكتابة، بين التجريب المادي والتجريب الفكري، ومع ذلك، لا تبدو أعماله سطحية أو متسرعة، بل مشبعة بالفكر والرمز، غزارته ليست من باب التكديس، بل من باب البحث المستمر، حيث كل عمل عنده حلقة في سلسلة طويلة من التساؤلات التي لا تنته، تُعدّ تجربة بوسيف طنان مناسبةً لإعادة النظر في أسئلة جوهرية بالنسبة للفن اليوم، كيف تصير الخامة ذاتًا معرفية؟ كيف ينتج الفنُ نصوصًا زمنية تستشرف المستقبل؟ وبأيّ منطقٍ يتعامل الفنان مع الفراغ والبياض ليحوّلهما إلى مفردات دلالية؟ هذا الفصل التمهيدي يقدّم إطارًا مفاهيميًا لقراءة هذه الأسئلة؛ والفصول اللاحقة ستتولى تفكيكها وتحليلها عبر أمثلة وتمثلات محددة، إذا كان تاريخ الفن الغربي قد عرف منذ القرن التاسع عشر تحولات جعلت الفن يتجاوز وظيفة المحاكاة ليصبح سؤالًا قائمًا بذاته (كما في مقولة مالرو: «الفن تاريخ ما يتجاوز الفن»)، فإن تجربة بوسيف طنان تضعنا أمام تجلٍ محليّ لهذا التحول، فالفن عنده ليس أداة للتعبير فحسب، بل وسيلة للبحث الفلسفي. هنا نتعامل مع فنان يعتبر اللوحة أو العرض المسرحي مختبرًا معرفيًا، لا يقل أهمية عن النص الفلسفي في طرح الأسئلة حول الوجود، الزمن، والمادة، من خلال أعماله التشكيلية، يُظهر بوسيف أن اللوحة ليست سطحًا بصريًا للزينة، بل هي فضاء للتفكير، هذا ما يلتقي مع أطروحة هايدغر في «أصل العمل الفني» حيث يصبح العمل الفني مجالًا لانكشاف الحقيقة (aletheia). اللوحة عند بوسيف لا تكتفي بتصوير الواقع، بل تكشف «ما لا يُرى» في الواقع، وتفتح إمكانية جديدة لتصوره. وبذلك يتحقق ما يسميه مرلو-بونتي «الفكر المتجسد» (embodied thought): فالتفكير ليس نشاطًا عقليًا مجردًا، بل عملية حسيّة-جسدية تنعكس في التفاعل مع المادة.

يمكن النظر إلى تجربة بوسيف باعتبارها مشروعًا في “الفكر التشكيلي”؛ أي في بناء إبستيمولوجيا (معرفة) خاصة عبر أدوات الفن، فهو يُعيد الاعتبار للمادة والخامة كوسيط معرفي، حيث تصبح اللوحة نصًا بصريًا يفكك مفاهيم مثل الحضور/الغياب، الامتلاء/الفراغ، الثبات/الحركة، هذه الثنائية لا تُحل بطريقة منطقية، بل تُجسّد في التكوين التشكيلي نفسه. بهذا المعنى، عمله يتقاطع مع أطروحات دريدا حول الاختلاف (différance)، حيث المعنى ليس حاضرًا بشكل مكتمل، بل يتولد عبر الفوارق والآثار التي يتركها الشكل والخامة واللون، إن جعل الفن بحثًا فلسفيًا يعني أيضًا رفض تحويله إلى مجرد سلعة جمالية أو ديكور استهلاكي، بوسيف يصرّ على جعل أعماله فضاءات للتساؤل، حتى وإن بدت للمتلقي صعبة أو غير مألوفة. في هذا البعد، تلتقي تجربته مع تقاليد الفن المفاهيمي (conceptual art) الذي نشأ في ستينيات القرن العشرين كرفض لبورجوازية الذوق الجمالي، مع فارق أن بوسيف يُدخل إلى هذا التيار عناصر من الذاكرة الثقافية المغاربية والعربية، ما يمنحه أصالة وسياقًا خاصًا.

في نصوصه المسرحية كما في أعماله التشكيلية، ثمة حوار غير مباشر مع الفلاسفة، مع هايدغر في سؤال الحقيقة، مع مرلو-بونتي في سؤال الإدراك، مع باشلار في خيال المادة، ومع غادامير في الهرمنوطيقا، لكن ما يميز بوسيف هو أنه لا يستعير هذه المفاهيم نظريًا، بل يختبرها عمليًا، كل لوحة أو نص مسرحي هو برهان حيّ على أن الفن قادر على أن يكون فلسفة ملموسة، أي فلسفة تُمارس عبر اللون والخامة والبياض، لا عبر المفاهيم المجردة وحدها، منذ بدايات الحداثة الفنية في الغرب (سيزان، موندريان، ثم جاكسون بولوك)، بدأ الوعي بالمادة يتجاوز كونها مجرد وسيط تقني لإنتاج الصورة، ليصبح التعامل معها تعاملاً فلسفيًا يكشف عن علاقتها بالوجود والزمن. في هذا السياق، يمكننا أن نفهم مشروع بوسيف طنان بوصفه استمرارًا لهذه الرؤية ولكن بخصوصية مغاربية-عربية، حيث تتحوّل المادة في أعماله إلى كائن حيّ له ذاكرة ومقاومة، أكثر من كونها مجرد أداة، المسرح عند بوسيف ليس مجرد فن أدائي، بل هو أداة معرفية، شبيهة بالتجربة الفلسفية أو حتى العلمية، يضع فرضية (ماذا لو؟) ويجعل شخوصه يتفاعلون معها، ثم يترك الجمهور أمام أسئلة مفتوحة، من هنا يمكن القول إن بوسيف لا يكتب المسرح فحسب، بل يصنع سيناريوهات للمستقبل، يتنبأ بما قد تؤول إليه الحياة إذا استمرت على مسارها الراهن، كل ما سبق يجعل من بوسيف طنان فيلسوفًا بالفعل، ولكن بلغة الفن، هو لا يكتب مقالات فلسفية، لكنه يطرح أسئلة وجودية وجمالية من خلال اللوحة والمسرح والنص، إنه يسائل معنى المادة، معنى البياض، معنى الخامة، معنى الحضور والغياب، معنى الزمن والمستقبل، ولأنه فيلسوف بالفن، فإن أعماله تحتمل قراءات متعددة، يمكن النظر إليها من زاوية جمالية بحتة، أو من زاوية رمزية، أو حتى من زاوية سياسية واجتماعية. إن رمزيته لا تفرض نفسها مباشرة، بل تبقى شفيفة، تترك للمتلقي حرية التأويل. وهذا ما يجعل تجربته غنية وخصبة، قادرة على ملامسة أفق واسع من القراء والمتفرجين والمتذوقين، في العمق، يعيش بوسيف طنان على الحد الفاصل بين الواقع والحلم، لوحاته تنبثق من الواقع لكنها لا تستسلم له؛ شخصياته المسرحية مأخوذة من العالم لكنها تفكر خارجه. إنه لا ينفي الواقع ولا يذوب فيه، بل يجعله مادة أولية ليعيد تشكيله، كمن يذيب المعدن ليصنع منه شكلاً جديدًا، هذا الموقف يضعه في مواجهة دائمة مع “المألوف”، فالمألوف عنده ليس سوى قيد على الخيال، ولذلك نجد أن كائناته تفكر بخلاف المعتاد، تعيش في مفارقة مستمرة، كأنها تحاول أن تقول لنا: “العالم كما تعرفونه ليس هو العالم كما يمكن أن يكون“، إذا كان الرسم عند بوسيف اشتغالًا على المادة والبياض، فإن المسرح عنده اشتغال على الزمن والمصير، في نصوصه المسرحية، لا يكتب حكايات للتسلية، بل يبني مختبرًا لرؤية ما سيأتي. هو يكتب ليختبر الاحتمالات، ليفتح كوة على المستقبل، ليتنبأ بما يمكن أن يحدث، شخصياته لا تشبهه، ولا تعكس بالضرورة سيرته الشخصية، إنها كائنات من صميم الواقع، لكنها تفكر بطريقة غير مألوفة، وكأنها مرايا مقلوبة للعالم، نراها فنستغرب، لكننا نكتشف في النهاية أننا نحن أنفسنا تلك الكائنات، وأن غرابتها ليست إلا كشفًا لغرابة واقعنا.

حين نحاول أن نلخص صورة بوسيف طنان، نجد أنفسنا أمام فنان لا يمكن احتواؤه في تعريف ضيق، هو رسام، كاتب مسرحي، سيناريست، باحث في المادة، متأمل في البياض، صانع رموز، متنبئ بالمستقبل، غزير الإنتاج والتأمل في آن واحد، تعدديته ليست مجرد تنوع، بل هي وحدة عميقة تتجلى في كل أعماله: البحث الدائم عن المعنى من خلال الخامة، والرهان على الفن كأفق مفتوح لا نهاية له، إنه فنان لا يكتفي بأن يعكس العالم، بل يحاول أن يستشرفه، وفي زمن يزداد فيه الواقع تعقيدًا، نحتاج إلى أمثال بوسيف لإعادة طرح الأسئلة بدلًا من تقديم الأجوبة الجاهزة، وفتح فضاءات للتفكير والتأمل، بوسيف طنان ليس مجرد اسم في ساحة الفن، بل هو أفق للتجريب، مرآة للفكر، ومختبر للمستقبل، لا يتعامل بوسيف مع الخامة باعتبارها صفحة بيضاء تنتظر ما يُلقى عليها، بل كذات تدخل في حوار مع الفنان. هذا يتقاطع مع ما يقوله ميرلو-بونتي حول أن “الرؤية ليست عملية من طرف واحد، بل هي علاقة متبادلة بين الجسد والعالم”؛ كذلك، في أعمال بوسيف، المادة تُبدي مقاومة وتفرض إيقاعاتها، وعلى الفنان أن يصغي قبل أن يفرض. هنا يظهر بعدٌ حواري يجعل من كل عمل نتاج تفاوض بين اليد والخامة، بين الوعي والسطح، يمكن استدعاء مفهوم باشلار عن “خيال المادة” لتفسير علاقة بوسيف بالخامات. باشلار يرى أن المادة تثير في الإنسان صورًا وخيالات شعرية، وأن للخشب أو الحجر أو الماء أو النار ذاكرة حسية وشعرية. بوسيف يستثمر هذه الفكرة عمليًا: يطور الخامات، يعيد تركيبها، يمنحها قدرة على الكلام التشكيلي. إننا لا نرى في لوحاته اللون فقط، بل نكاد نسمع صرير المادة، خشونتها، لمعانها، وتوتراتها.

من خصائص تجربة بوسيف أن المادة لا تذوب في الشكل النهائي بحيث تختفي، بل تبقى بارزة كأثر مقاومة. هذه الإستراتيجية تقارب ما يسميه دريدا «أثر الحضور والغياب»؛ فالمادة ليست مجرد خلفية، بل هي التي تُعرّض الشكل للانكشاف. الخامة عنده تقول: “أنا هنا”، حتى وإن حاول اللون أو التكوين أن يغطيها. بهذا المعنى، المادة في أعماله ليست خاضعة، بل هي شريك وجودي يفرض حضوره، تحويل الخامة إلى كائن حي يعني أيضًا تحويلها إلى أداة إبستيمولوجية، المادة هنا تُنتج معرفة. إن تشققاتها، اختلافاتها، كثافتها، كلها علامات تُتيح للفنان والمتلقي معًا إعادة التفكير في مفاهيم كالزمن (من خلال التآكل)، أو الفراغ (من خلال المسام)، أو الاستمرارية (من خلال الطبقات). بهذا، تصير الخامة مختبرًا للفكر لا يقل أهمية عن النص الفلسفي.

لا يمكن عزل تجربة بوسيف عن سياقها المحلي، حيث العلاقة بالمادة مشبعة بتاريخ طويل من الحرف التقليدية (الخشب، الطين، النسيج، اللون، الكلمة…). غير أن بوسيف لا يكرر هذه التقاليد بل يُفككها ويُعيد تركيبها، المادة عنده تُستحضر كذاكرة، لكنها تنفتح على المعاصرة، في لقاء يذكّرنا بما يسميه غادامير «اندماج الأفقين»، أفق التراث وأفق الحاضر، في أعمال بوسيف طنان، لا تُختزل المادة في كونها وسيطًا شكليًا، بل تُعامَل ككائن حي، له ذاكرة وقدرة على المقاومة، قادر على إنتاج معنى ومعرفة. هذا التصور يجعل من الخامة مركزًا للفعل الجمالي والفلسفي معًا، ويؤسس لمرحلة جديدة في التعامل مع التشكيلي العربي، حيث يصير السطح ذاته نصًا مفتوحًا على التأويل والبحث، عندما أتمعن في أعمال بوسيف، أدرك أن البياض ليس عنصرًا محايدًا، بل فاعل تأويلي. إنه يفتح المجال أمام المتلقي ليُسهم في تشكيل المعنى؛ فما يُترك أبيض ليس نقصًا بل دعوة إلى المشاركة hermeneutically. هنا يحضر غادامير بفكرته عن «اندماج الأفقين»: البياض هو الأفق الذي يتيح للفنان والمتلقي أن يلتقيا، فيتم اندماج الأفق الإبداعي بالأفق التفسيري، يكتسب البياض عند بوسيف بُعدًا وجوديًا، إنه يحيل إلى الغياب، إلى ما لا يُرى، لكنه في الوقت ذاته يثبت حضوره بوصفه شرطًا للمرئي. هنا يلتقي مع ما يقوله هايدغر عن أن الوجود يُنير عبر ما يُخفيه. البياض يخفي ويكشف في الوقت ذاته، إنه يحفر في اللوحة عمقًا يجعلها أكثر من مجرد سطح ملون، بل تجربة أنطولوجية في معنى الغياب والحضور، إلى جانب وظيفته الوجودية والتأويلية، يلعب البياض دورًا إيقاعيًا. إنه فراغ محسوب، صمت بصري يتيح للألوان والخطوط أن تتنفس. تمامًا كما في الموسيقى حيث الصمت جزء من الإيقاع، البياض عند بوسيف ليس سكونًا بل ديناميكية خفية. هذا يذكرنا بما يقوله مرلو-بونتي عن أن الإدراك ليس تجميعًا لمعطيات حسية بل انفتاح على إيقاعات العالم.

من الخصائص البارزة في تجربة بوسيف طنان تلازمُ كثافة الإنتاج مع عمق التأمل. في عالمٍ فني كثيرًا ما ينقسم الفنانون فيه بين قلّة الإنتاج مع غزارة الفكر، أو كثافة الإنتاج مع سطحية الدلالة، يحقق بوسيف معادلة نادرة: إنتاج غزير يوازيه تأمل فلسفي عميق. هذه الازدواجية تستدعي مقاربة خاصة تفكك علاقتها بالزمن، بالمعرفة، وبالوظيفة الجمالية للعمل الفني، الإنتاج الكثيف عند بوسيف ليس مجرد حافز ذاتي أو هوس كمي، بل استجابة وجودية لضغط الزمن. هنا نستحضر مفهوم هايدغر عن “الوجود نحو الموت”؛ فالإبداع الغزير ليس إلا وعيًا بفناء الزمن وضرورة تثبيت أثر. الغزارة إذن ليست تكديسًا، بل مقاومة للنسيان، بحث دائم عن إيقاف الزمن في صور وتشكلات متعددة، ورغم كثافة الإنتاج، لا يسقط بوسيف في الاستسهال أو التكرار، كل عمل عنده مشبع بالتفكير، كما لو أن التأمل هو البنية التحتية للإنتاج. هنا يمكن الاستفادة من مرلو-بونتي الذي يرى أن الإدراك والفكر يتبادلان الأدوار: الفكر يوجّه الحسّ، والحسّ يفتح للفكر إمكانيات جديدة. أعمال بوسيف هي بهذا المعنى نتاج حلقة دائمة بين التأمل والتجسيد، الإنتاج المتواصل يولد معرفة تراكمية. فكل لوحة أو نص مسرحي ليس معزولًا، بل حلقة في سلسلة من الأسئلة الجمالية. يمكن مقاربة هذه السلسلة بما يسميه غادامير «تاريخ الفعالية» (Wirkungsgeschichte): أي أن كل عمل يحمل آثار ما سبقه ويؤثر فيما يليه. بهذا تصبح الغزارة مشروعًا معرفيًا طويل المدى، لا مجموعًا كمّيًا من الأعمال.

من منظور نقدي، ثمة سؤال مشروع، هل الغزارة تهدد العمق؟ في حالة بوسيف يبدو أن التوتر بين الكمّ والكيف هو بالذات ما يغذي التجربة. فالغزارة تفتح احتمالات متعددة، والتأمل يضمن التماسك. بهذا المعنى، الغزارة لا تنفي الكيف بل تُغذّيه، إذ تمنح الفنان مجالًا لاختبار الأفكار وتجريب الخامات، بينما يقوم التأمل بتصفية النتائج ومنحها أفقًا فلسفيًا، إذا كان هذا التلازم واضحًا في الفن التشكيلي، فإنه أكثر وضوحًا في نصوص بوسيف المسرحية. فكل نص يبدو استشرافًا لمستقبل محتمل، وكأن كثرة النصوص هي كثرة للسيناريوهات الممكنة، بينما التأمل هو الذي يربطها برؤية فلسفية موحّدة. المسرح عنده يصبح بذلك دفتر احتمالات، والغزارة فيه ليست فائضًا بل استراتيجية لاستيعاب تعددية المستقبل.

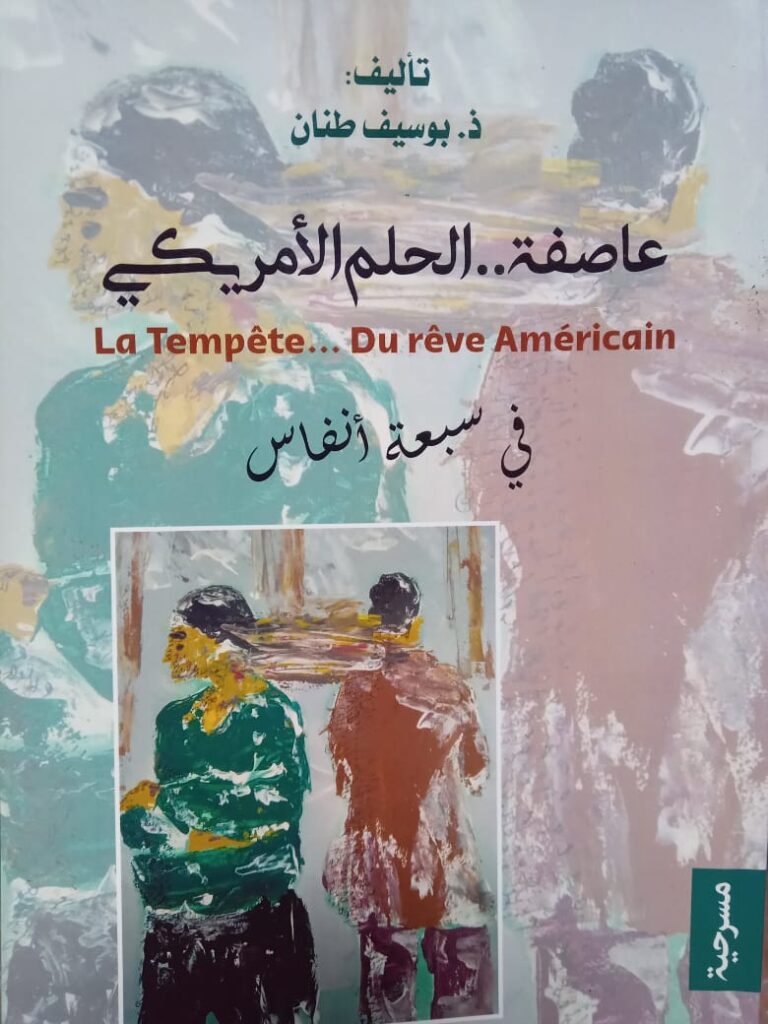

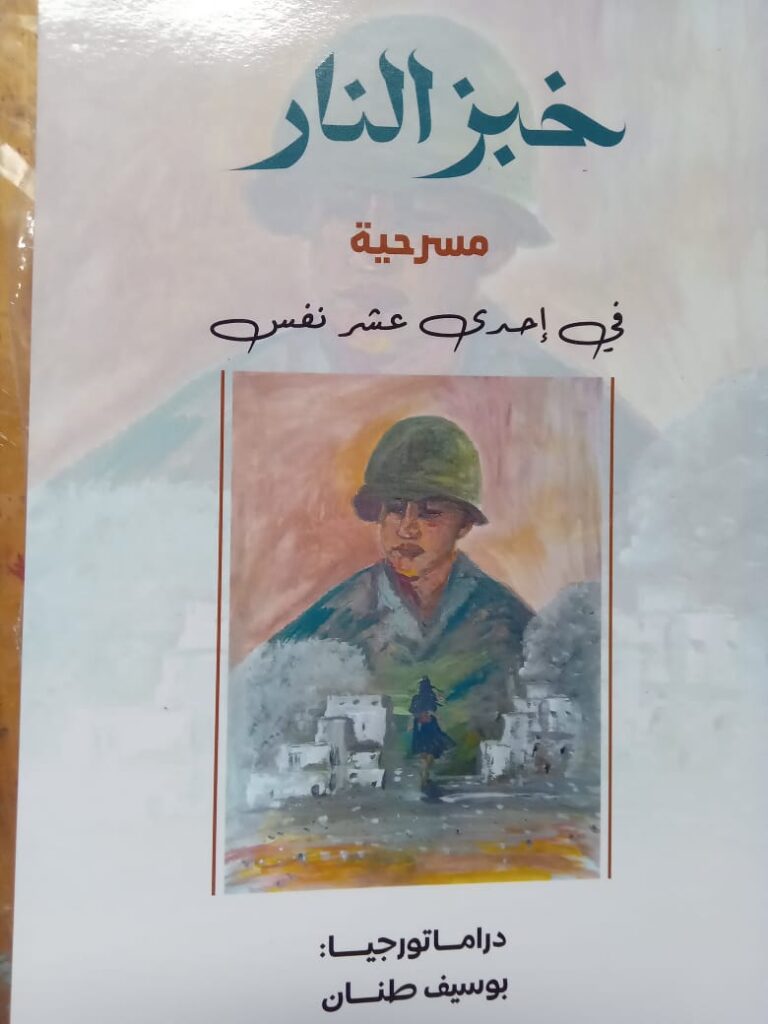

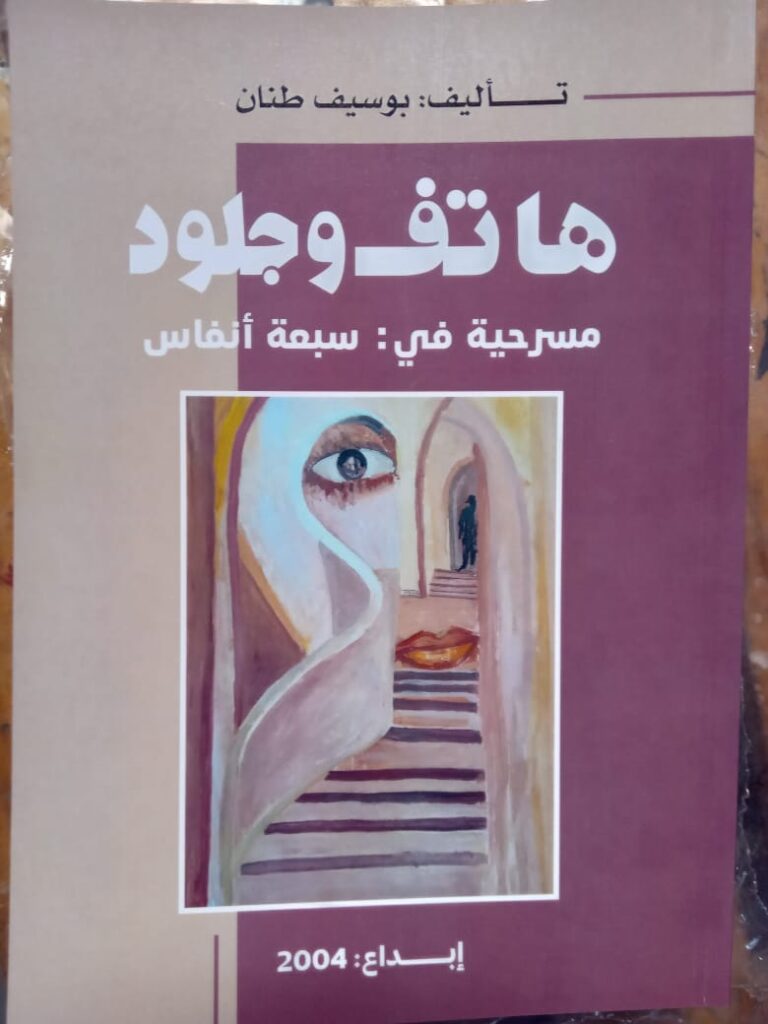

إذا كان التشكيل عند بوسيف طنان بحثًا في المادة واللون، فإن الكتابة المسرحية تمثل لديه مختبرًا للتفكير في المستقبل. فهي ليست إعادة تمثيل للواقع، بل إعادة تشكيل لاحتمالاته. بهذا المعنى يتجاوز النص المسرحي عنده البُعد الجمالي ليصبح جهازًا معرفيًا، يشتغل على التنبؤ والاستشراف، النص المسرحي عند بوسيف يشتغل كزمن بديل. إنه يقدّم سيناريوهات لم تقع بعد لكنها ممكنة الوقوع. هنا يمكن استدعاء بول ريكور في حديثه عن “الزمن والسرد”، حيث يصبح السرد وسيلة لتمثيل الزمن وتوسيعه. النصوص المسرحية لبوسيف هي بهذا المعنى إمكانات زمنية مفتوحة، لا يكتب بوسيف نصوصًا مسرحية لتوثيق الماضي أو حتى لالتقاط الحاضر فقط، بل ليستشرف ما يمكن أن يحدث. الاستشراف هنا ليس نبوءة غيبية بل تخييل فلسفي، يقارب ما يقوله إرنست بلوخ عن “مبدأ الأمل”: أي أن الأدب والفن يفتحان أفقًا للاحتمال، ويغذّيان الوعي بما لم يولد بعد. نصوص بوسيف تتحرك في هذا الأفق الأملوي، حيث المسرح يتهيأ لأن يكون زمنًا لمجيء ما هو قادم، شخوص بوسيف لا تُبنى على مبدأ المحاكاة الأرسطية، بل على مبدأ الفرضية الفكرية، فهي كائنات مستمدة من الواقع لكنها تفكر بخلاف المألوف. كل شخصية هي إمكانية فكرية أكثر منها هوية نفسية. هنا يحضر مفهوم “مسرح ما بعد الدراما” عند هانز-تيس ليمان، حيث الشخصية لم تعد مركز الثقل، بل الفكرة والحدث. ثم أن التنبؤ في نصوص بوسيف ليس مجرد ادعاء معرفة المستقبل، بل استراتيجية فنية تقاوم جمود الحاضر. إنه يمنح للمسرح بعدًا نقديًا؛ فحين يتنبأ النص بما سيحدث، فهو يضع الحاضر في موضع السؤال. التنبؤ هنا يقارب ما يسميه بودريار بـ”المحاكاة الاستباقية”، أي إنتاج صور لما لم يحدث بعد كي يعيد تشكيل الواقع نفسه. لا يمكن فصل الكتابة المسرحية عن بعدها السينوغرافي في تجربة بوسيف. فالنصوص مشبعة بإمكانات عرضية: الإضاءة، الفراغ، التشكيل الركحي. كأن الكتابة ذاتها تنطوي على تخطيط سينوغرافي. هذا يضعنا أمام تصور شامل للفن حيث التشكيلي والمسرحي يتعالقان، ويغدو النص امتدادًا للريشة والخامة، الكتابة المسرحية عند بوسيف طنان ليست مجرد إنتاج أدبي، بل ممارسة فلسفية وجمالية تضع المستقبل موضع سؤال. إنها نصوص تنبؤية بالمعنى الفني، استشرافية بالمعنى الفلسفي، تجعل المسرح زمنًا بديلًا وفضاءً للتفكير. عبر هذه النصوص يتجاوز بوسيف الحدود بين الفن والفكر، بين الجمالي والمعرفي، ليجعل المسرح أفقًا للاستبصار بما سيأتي، تجربة بوسيف طنان غنية بالرمزية والدلالات، سواء في اللوحة أو النص المسرحي، بحيث تتعدى الشكل المرئي لتصل إلى مستويات متعددة من المعنى. الرمزية عنده ليست زخرفًا بل أداة فلسفية لإنتاج معرفة، تكشف عن علاقتنا بالمادة، بالفراغ، بالزمن، وبالوجود، في أعمال بوسيف، الرموز لا تُفهم على أنها علامات مستقرة بل بوصفها أدوات تفكيك للمعنى المألوف. يمكن هنا استدعاء دريدا: الرمزية تعمل على تفكيك البنى المستقرة، وتفتح المجال لمستويات دلالية جديدة. فالبياض ليس مجرد خلفية، والخامة ليست مجرد وسط، بل رموز تتأرجح بين الحضور والغياب، بين الممكن والمستحيل.

تجربة بوسيف طنان تتموضع في منطقة التداخل بين البعد الفردي والإبداع الذاتي، وبين البعد الجماعي والوظيفة الاجتماعية للفن. هذا الفصل يحاول قراءة كيف يتحرك الفنان بين حرية التعبير الشخصي ومسؤولية التواصل مع المجتمع، بين خصوصيته وتجربته الفلسفية، وبين التفاعل مع الجماعة والثقافة، مع ذلك، لا يبقى الفن فرديًا بمعزل عن الآخر. أعمال بوسيف، سواء كانت تشكيلية أو مسرحية، تفتح أفقًا للتفاعل مع المتلقي، وتدعوه للمشاركة في بناء المعنى. هنا تحضر الهرمنوطيقا لغادامير، حيث لا يُنتج المعنى إلا من خلال اندماج أفق الفنان بأفق المتلقي، ويصبح العمل الفني حوارًا متعدد المستويات، عبر هذه العلاقة الجدلية بين الفردي والجماعي، يتحول الفن إلى صوت إنساني كوني. فهو لا يقتصر على البعد المحلي أو الثقافي فقط، بل يشارك في نقاشات جمالية وفلسفية عالمية. الفن هنا يصبح رسالة تتجاوز الزمن والمكان، ويجمع بين تجربة شخصية عميقة وأفق عالمي للتأمل والإدراك، تجربة بوسيف طنان توضح أن الفن والتفكير الفلسفي ليسا متوازيين فحسب، بل مترابطان. كل لوحة، كل نص مسرحي، وكل حركة في أعماله هي ممارسة معرفية تهدف إلى توليد فهم جديد للعالم والوجود. هذا التكامل يضع تجربة بوسيف في موقع متميز بين الحداثة الغربية والفكر الفني العربي المعاصر.

يمكن القول إن تجربة بوسيف طنان تمثل أفقًا مفتوحًا للفكر والفن. عبر التشكيل، المسرح، والكتابة، يحافظ على توازن بين الإنتاج الفردي الغني والتأمل الفلسفي، بين المادة والبياض، بين الرمزية والدلالة، وبين الاستشراف والتنبؤ. الفن عنده ليس مجرد إنتاج بصري أو نصي، بل ممارسة فلسفية وجمالية تجعل من العمل الفني فضاءً للتجربة، والمعرفة، والتفاعل مع الآخر، إن قراءة تجربة بوسيف من منظور فلسفي نقدي تكشف عن قدرة الفنان على توسيع حدود الفن العربي المعاصر، وربطه بالأسئلة الوجودية والكونية، ما يجعل أعماله إرثًا معرفيًا وجماليًا غنيًا، يستحق الدراسة والتأمل، ويضعنا أمام نموذج فني يحقق التواصل بين الفردي والجماعي، المحلي والعالمي، الحسي والفكري، ليشكل مشروعًا معرفيًا شاملًا، وتفتح أفقًا لإعادة التفكير في الفن والوجود من منظور عربي-معاصر.

اشكرك الاستاد سعيد العفاسي على الكتابة والتحليل في الحقيقة قراءة ممتعة سوف ادرجها في دروسي ومزيدا من العطاء